| 暮らしと趣味 | 趣味の広場 |

INDEX

|

IT情報

|

☆ スマホと無線通信 ☆

西澤 太郎

いきなり変な話ですが、最近、私のスマホ(シャープ製)にモバイルSuicaを組込み、とても便利に使用しています。また、モバイルSuicaは、ポイント還元が2%(購入金額50円ごとに1ポイント)あるので、これも導入のきっかけでした。

ところで、Suicaカードには、2種類あるのは、ご存知でしたか。

① 無記名のSuica ② 記名式Suica この2種類で、①は、ポイント還元なしです。①から②への変換は、駅の券売機で簡単に変更可能です。②の記名式Suicaでは、購入金額200円ごとに1ポイント 0.5%の還元です。

ここで注意が必要なのは、予め記名式Suicaカードの裏面の下部にあるIDをポイント還元のサイトに登録しておく必要があります。 https://www.jrepoint.jp/information/railway/?utm_source=googlead&utm_medium=search&utm_campaign=railway

私は、スマホの故障を考慮し、スマホのモバイルSuicaと記名式Suicaカードの両方を持ち歩いています。このことを切っ掛けに、スマホでは、外部との通信にはどのような周波数や方式を使用しているのだろうかと思い、少しし調べてみました。

まず、スマホがインターネットに接続する主な形態は、次のようなものとなります。

① スマホ ⇐ LTE ⇒ インターネット・電話

② スマホ ⇐ Wi-Fi = ルーター = 光ケーブル ⇒ インターネット(家庭内等)

③ スマホ ⇐ Wi-Fi = ルーター = ケーブルTV ⇒ インターネット(家庭内等)

④ スマホ ⇐ Wi-Fi = Wi-MAXルーター = Wi-MAXネットワーク ⇒ インターネット

私のケースでは、家庭内では①と②、外出中は①と④を使用しています。

LTE:スマホと基地局が通信する Long Term Evolutionの略モバイルキャリアが提供するモバイル機器専用通信回線のことで、モバイル通信の第4世代(4G)とも呼ばれます。Voice over LTE = VoLTE:対応のスマホでは、高音質の音声通話や、通話をしながらのデータ通信が可能です。無線周波数:700MHz帯~3.5GHz帯が各キャリヤにバンドを指定して割り当てられています。

詳細は、「 https://ja.wikipedia.org/wiki/携帯電話の周波数帯 」をご覧下さい。

次世代5G用として今年の4月に、3.7GHz帯~28GHz帯が新たに各キャリアに分配され、来年にはサービスが開始される予定です。5G用にはさらに、4.6-4.8GHz 及び 28.2-29.1GHz の周波数帯も追加分配の候補帯域となっています。

Wi-MAX:この電波は、スマホから直接使用するのではなく、スマホからはWi-Fiの電波でルーターに接続します。 Wi-MAXルーターの使用する電波は、2.4GHz帯と5GHz帯を使用しています。

https://www.soldi.jp/articles/wifi_wimax_frequency/#89cb51c0dd006068

Wi-Fi:スマホとルーターを介してインターネットに接続する。最近では、自宅以外に喫茶店、公共の場所、ホテル等で無料で使用できる環境が整いつつあります。大きく分けて2.4GHz帯と5GH帯が使用されています。各周波数帯の特徴は、

2.4GHz帯

メリット:5GHzよりも電波が比較的遠くまで届く

デメリット: 同じ周波数帯の機器(Wi-Fiルーター、電子レンジ、Bluetooth、電話機など)が多く存在するため、電波干渉しやすく、通信が不安定になりやすい

5GHz帯

メリット:他の無線局との干渉が少ないため、通信が安定している

デメリット:壁や天井などの障害物に弱い、また通信距離が長くなると電波が弱くなる。5.2GH帯の利用に当たっては、人工衛星、気象衛星への影響が出ないよう使用場所等の制限が設けられています。 https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/wlan_outdoor/index.htm

通信が不安定の場合は、5GH帯に切り換えると改善される場合があり、または逆に2.4GH帯にした方が良い場合もあります。

どちらの周波数の電波を使用するかは、スマホ側で設定できます。

Bluetooth:マウス、ヘッドフォン、キーボードとの接続、ファイル転送等に使用されています。2.4GHz帯を79の周波数チャネルに分け、利用する周波数をランダムに変える周波数ホッピングを行いながら、半径10 - 100m程度以内のBluetooth搭載機器と、最大3Mbps(HSは24Mbps)で無線通信を行います。目まぐるしくヴァージョンが変わってきているので関連機器を購入する時は、なるべく新しいヴァージョンに対応したものを選ぶ方がベターです。最新は、ヴァージョン5.1です。

https://www.silex.jp/blog/wireless/2012/09/bluetooth1.html

Bluetooth名の謂れ:

https://www.bluetooth.com/ja-jp/about-us/bluetooth-origin/

NFC(near field communication):Suicaカード、モバイルSuicaが利用している通信方式でです。13.56MHz帯の周波数を使用し、通信距離は10cmほどと短いものの,非接触ICカード技術と同様,「タッチするだけ」という簡易な動作でデータをやりとりできます。データ伝送速度は高くありませんが,106k/212k/424k/848kbit/秒の4種類から選択する仕様になっています。ソニーが開発した「FeliCa」等、非接触ICカード技術とは,物理層で互換性を持ちます。

https://tech.nikkeibp.co.jp/dm/article/FEATURE/20110420/191254/

以上のように多くの電波を使用して、スマホに多岐にわたる機能を提供していることが解ります。是非、スマホのより良い利用形態の一つとして、これらの機能の利用をお勧めします。

LINEアプリのアカウント/IDの「LINEのっとり詐欺」が横行しています

去る10月6日14:36(日本時間)に息子のアカウントから妻のスマホに同時に、LINEで「今忙しい?」とのメッセージが入りました。これが詐欺事件の始まりでした。経緯を詳しく書きますと、僅か1時間ばかりでの相手とのやり取りです。(青文字が当方)

> 14:36 今忙しい?

> 14:47 ちょっと手伝って欲しいんだけど?

> 14:48 近くのコンビニでWebMoneyカードを何枚か買ってきて欲しいんだけど

いいかな?

> 14:51 カードってどんなの お父さん良くわからないみたいなんだけど

> 14:51 添付写真のカード(1;省略)を5万円分買ってきて欲しい

> 14:53 買ってきてどのように渡せばよい? これから買ってきますけど

> 14:54 買ったら、裏の削のコードを写メってlineに送って欲しい

> 14:56 WebMoneyカードの裏側の写真(2;省略)を送付してくる

> 14:56 今電話でれる状況じゃないから、あとで電話するね、お願いします

> 14:56 分かった とりあえず買ってきます

> 15:28 買えたかな?

(とりあえず、コンビに買出しに行く)

> 15:30 電話してくれないかしら

> 15:39 今電話できる状況じゃないから、あとで電話するね、お願いします

> 15:39 いま必要なの!お願い

> 15:41 電話に出れなくてラインは頻繁にできるのがげせなく本人なのか不安

ラインで事情説明してくれる 振り込め詐欺なんかもちらつくし

> 15:41 詐欺ではない 心配しないで

> 15:43 なんで急に 納得の行く説明を!! 詐欺ではないこの証明を

> 15:44 香港から来た友人に頼まれたんだけど

> 15:44 兎に角、直接電話で話してからにします

> 15:57 手伝ってくれないならおしえて、質問しないで

というような経緯でした。一方、私はコンビニ買出しに行き、webmoneyカードの現物を手にし、発行会社に電話連絡したところ、「LINEを使ったこの詐欺被害が多数申告されている」とのことでした。ここで「アカウントの"のっとり詐欺"」と決断できました。また、後刻、地元の警察署にこの事実を通知したところ、「この詐欺は多数起こっています。被害がなくよかったです。」と冷たい応対で具体的な内容等の説明を受け付けませんでした。斯様な次第で間一髪、5万円の詐欺を回避できました。皆さん方もくれぐれも注意してください。

・LINEのWebMoney詐欺が来たのでIPアドレスを特定してみた

( https://blog.nzakr.com/line-webmoney/ )

・LINEのアカウント乗っ取り犯にグループを削除させられた件

( https://blog.nzakr.com/line-group-delete/ )

詐欺に会われたなら、現在のLINEアカウント/IDを直ちに削除、新しいアカウントへの変更を!。

以上

2018年10月8日

k-unet技術支援エキスパート 久保勝一

|

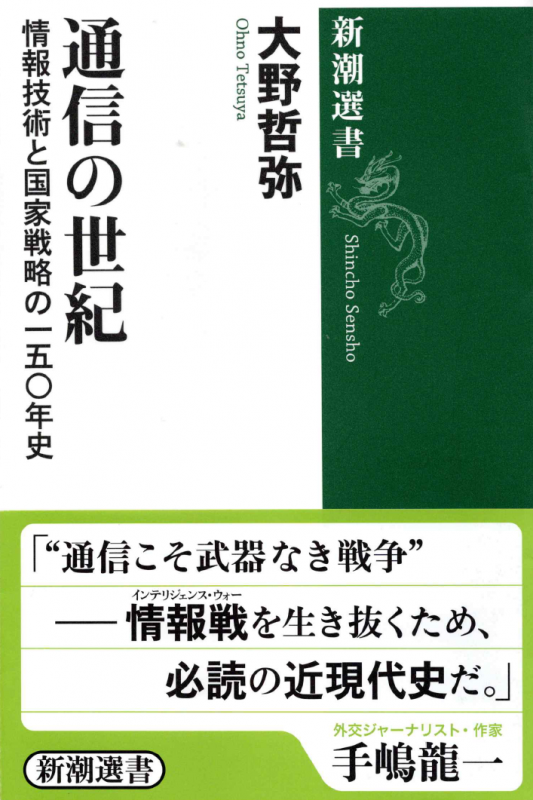

読書 ー 新刊紹介

|

通信の世紀

情報技術と国家戦略の150年史

富士 暹さんの投稿です。

先月、大野哲弥氏執筆の『通信の世紀(情報技術と国家戦略の150年史)』が新潮選書から出版されました。

私どもk-unet会員は、KDD在職中各自それぞれのかたちで国際通信事業の一端を担ってきましたが、昨今の情報通信の急速な変容ぶりには誰もが少なからず驚かされたと思います。更に今後の情報通信の世界は、各国それぞれの国家戦略の波にもまれながら、想像も出来なかったような変遷を辿っていくのではないかと思います。

そんな中で、私どもが当時担ってきたものが何であったのか・・・ここで一度立ち止まり、過去150年の歴史の視座に立って振り返ってみては如何でしょうか?

平成最後の年を締めくくるに当たり、ご一読をお勧めしたい一冊です。

2018年12月

|

音楽 ー 名曲ピックアップから

|

Choir of King's College, Cambridge

Stephen Cleobury

Benjamin Bayl

|

全集コーナー

|

ハイドンやモーツァルトの交響曲を全部聴いてやろうと企てることは一昔前であれば随分と無謀なことでした。弦楽四重奏曲や協奏曲にしても然り。第一、そんな演奏会などやっていないし、レコードで聴くにしても演奏家が全部録音しているとは限らない、録音していたとしてもレコードやCDを買ってくるとなるとかなりの財力が必要です。財力がないので、図書館に出かけてCDを借りて来ようと探してもそんな多作の作曲家の全曲を置いているところなど見たことがありません。

しかし、現在はインターネットというものがあり、世界中で情報発信している人がいます。この無謀な試みもひょっとして可能かもしれないと思い立って、YouTubeを開いてみました。すると、可能どころか、極めて簡単に全曲が聴けることが判明したのです。

YouTubeのリンクを参照という形をとれば、著作権の問題もありませんので、k-unetの趣味の広場で全集の連載をやろうということにしました。ハイドン、モーツァルトの交響曲はもちろん、できれば少し欲を出して、バッハの教会カンタータを全部とか、これまでその量でたじろいで考えもしなかった全集を取り上げて、連載として順次掲載していこうと思います。いささかマニアックな企画ですが、是非ご期待ください。

| モーツァルト交響曲全集 |

| NEW モーツァルト ピアノ協奏曲全集 ヴァイオリン協奏曲全集 |

| NEW モーツァルト弦楽四重奏曲全集 |

| ハイドン交響曲全集 |

| NEW ハイドン弦楽四重奏曲全集 |

| ベートーヴェン交響曲全集 |

| NEW ベートーヴェン ピアノソナタ全集 |

| NEW バッハ 教会カンタータ全集 |

| サイエンス |

「まちだより」6月号に記載されたキュリー一家の科学上の主な業績について簡単にまとめます。

まえおき ー 業績の内容を理解するための基礎知識

◎ 原子番号と質量数とは?

原子は原子核と電子から構成されます。また、原子核は陽子と中性子から構成されます。原子核内の陽子数Zを原子番号といいます。Zの値で核種(ウランとかラジウムなどの区別)が決まります。陽子数は電子の数と一致して、原子は電気的中性を保ちます。

質量数Aは陽子数Zと中性子数Nの和(A=Z+N)です。例えばウラン238は、Z=92、A=238、したがって、N=146となります。同位元素の種類(ウラン238とかウラン235など区別)はAの値で区別されます。

◎ 放射線とは?

放射性元素の放射性崩壊に伴い放出される粒子放射線と電磁放射線(主にアルファ線、ベータ線、ガンマ線)を指します。(広辞苑)

アルファ線、ベータ線、ガンマ線のほかに、中性子線、陽子線、重粒子線、X線などがあります。

アルファ線:ヘリウム4の原子核である陽子2個と中性子2個がひとかたまりとして放出されるものです。アルファ崩壊をした原子核は原子番号Zー2、質量数Aー4の新しい原子核に壊変します。

ベータ線:負電荷を持った電子の流れです。ベータ崩壊をした原子核は原子番号Z+1、質量数Aの新しい原子核に壊変します。

ガンマ線:波長の極めて短い電磁波です。X線はガンマ線より少し長めの波長の電磁波です。ガンマ線の放出では核種は変わりません。

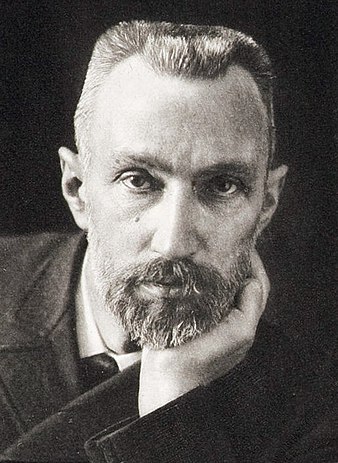

マリー・キュリー

◎ 新元素ラジウム、ポロニウムの発見

ラジウムは原子番号88の元素で、アルファ崩壊してラドン、アクチニウム(ラジウム228のとき)になります。同位体は4種類(質量数223,224,226,228)あります。

ラジウム温泉は主にラドンの放射線の小線量被曝により免疫細胞の活性化などで健康にいいとするホルミシス効果に期待したものです。小線量被曝も有害とする考え方もあります。

(参考:wikipedia)

ポロニウムは原子番号84の元素で、アルファ崩壊、ベータ崩壊で、鉛やビスマスになります。ウラン鉱石に含まれますが、ウランに比べ強い(単位質量あたりの線量)放射線を放出します。

マリー・キュリーの祖国ポーランドに因んで命名された元素です。

(参考:wikipedia)

ピエール

◎ 圧電効果の発見、圧電効果の逆の水晶振動子の効果を発見

圧電効果とは、物質に圧力を加えたときに圧力に比例した分極(表面電荷)が発生する現象、逆圧電効果は物質に電界を加えると物質が変形する現象。圧電効果はライターやガスコンロの着火に利用されて生活に馴染み深い物理現象です。また、逆圧電効果は水晶振動子などに利用されており、クォーツ時計や無線機などで欠かせない部品であることはご承知のとおりです。

◎キュリー点の発見

磁石を熱すると磁性が失われます。つまり磁石ではなくなります。この温度をキュリー点といいます。

イレーヌ、ジョリオ

◎世界初の人工放射線元素リン30の合成

アルミニウム27の原子核にアルファ線(ヘリウムの原子核)をあてると、リン30が生成され、中性子が1つ出てきます。なお、リン30は陽電子を放出して安定なケイ素30に壊変するため、自然界には存在しません。リンの安定同位体はリン31です。

因みに、ウラン235と並ぶ核燃料であるプルトニウム239も同様な原理で生成されます。すなわち、天然ウランに99.7%含まれるウラン238が中性子を捕獲するとネプツニウム239になり、これがベータ崩壊してプルトニウム239となります。プルトニウム239は中性子を捕獲するとU235と同様に核分裂を起こす性質をもっています。

◎原子炉「ゾエ」の開発

◎チャドウィックの中性子発見の先駆的研究

電界の影響を受けない(すなわち電気的に中性の)未知の放射線がパラフィンワックスもしくはその他の水素を含む化合物に当たると非常に高エネルギーの陽子を放出する現象があることを示した。イレーヌとジョリオはガンマ線による陽子の散乱と解釈したが、これは後にイギリスのチャドウィックが陽子と同質量の非荷電粒子である中性子の発見につながりました。

◎日本への原子炉の原理特許出願-原子炉特許1号事件*

エーヴ

◎「キュリー夫人伝」の執筆

*原子炉特許第1号事件について

日本の特許庁にイレーヌから出された原子炉の原理に関する特許出願で、拒絶査定となり最高裁までその是非が争われ、最終的に未完成技術として拒絶された事件です。

科学的、工学的に面白い話題であるため、事件の概要について科学的な側面から以下に概略を説明します。

核分裂の結果、ウランやプルトニウムの原子核が二つに割れた核分裂生成物は原子核内の陽子と中性子の数の比率がアンバランスであるため、自然にバランスをとるように放射性を持ちます。このうち、あるものはベータ崩壊を起こして陽子が中性子に変わり放出されます。この反応は、核分裂時に放出され連鎖反応に寄与する中性子に比べ、時間がかかります。核分裂時に放出される中性子を即発中性子、核分裂生成物から放出される中性子を遅発中性子といいます。

原子炉内の中性子数は、即発中性子と遅発中性子の総和によって決まります。原子炉の出力制御は制御棒(ホウ素など中性子をよく吸収する物質)によって原子炉内の中性数を調整することによって行いますが、中性子数に変化を加えたとき、その変化に要する時間は遅発中性子の存在によって、総体としては比較的ゆっくりしたものになります。もし即発中性子だけであれば、変化時間は極めて短いものになってしまい、実質的に制御棒の抜き差しによって安定的に制御することが不可能になると考えられます。

制御の不要な原子爆弾の場合には連鎖反応が起これば実現できますが、原子炉の場合には連鎖反応の制御が必須であるため、遅発中性子の挙動が重要となり、核の応用技術としては根本的に異なるものであることがわかります。

イレーヌの出願した原子炉特許1号には、遅発中性子への言及がなく、連鎖反応の記述のみであることから、未完成技術として拒絶査定になったものと考えられます。

因みに、フェルミによる世界初の原子炉であるシカゴパイル1は、遅発中性子の存在が知られていない時代に、手動で制御棒を出し入れする方式のもので、結果からみれば極めて幸運であったと言わざるを得ません。

(202306 楳本)

前尾津也子さんからのご紹介

「サイエンスアゴラ2021」のご紹介

みなさん、サイエンスアゴラというイベントをご存じでしょうか。

科学技術振興機構(JST)が主催しているオープンイベントで、多様な価値観を認め合いながら、対話・協働を通じて、これからの「社会とともにある科学」と「科学とともにある社会」の実現を目指すというものです。

2年前まではお台場を舞台に、数日間、セミナーや各ブースの出展などリアルなイベントがメインだったのですが、昨年からコロナの影響でオンライン開催されるようになりました。ZOOMなどでリアルタイム参加することもできますが、後日、自分の都合の良いときに、興味のあるプログラムだけをYouTubeで見ることも可能です。もちろん【無料】です。

学生たちが一生懸命取り組んだ手作りプログラムから、著名な研究者、専門家の議論まで幅広く聞くことができます。家にいながら、最先端の情報も手に入ります。

よろしければ、こちらからプログラムを探して、ご参加ください。

<サイエンスアゴラ>

https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/index.html

<ライブ配信企画タイムテーブル>

https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2021/index.html#timetable

(ちなみに私、前尾津也子はKDDI退職後、JSTでサイエンスウィンドウというウェブマガジンの編集を担当しております。サイエンスにご興味のある方はこちらもどうぞ。

サイエンスポータル:https://scienceportal.jst.go.jp/)