第29回

いいね!ボタン

著者へのメッセージ

|

程度の低さに自虐、悲観 島崎さんは、素敵な評論眼をお持ちなんですね、羨ましい趣味と感心。私も美術館にはいきます。特に絵は好きです、しかしただ見るだけで、どこがいいのか悪いのか分かりません。へー と関心するだけです。今根津の竹久夢二美術館で特別展をやっています、それを見に行きます。品格が全く違います。こちらは、まさに庶民の中の代表格です、更には、大正ロマンの代表であり、一時代(もう3時代前です)昔の象徴です。でも日本の絵もいいですよ、特に私みたいな懐かし物好きな人間にはね。これからも精々、楽しんでご鑑賞ください。 *** 12/15 樫村 慶一

|

第28回

いいね!ボタン

著者へのメッセージ

|

樫村 慶一 様 コメントありがとうございます。 樫村 慶一 様 コメントありがとうございました。 式場隆三郎病院の存在を初めて知りました。 仰る通り、下書きもせず、記憶を頼りに作品を仕上げていったわけですから、もう、言葉がありません。精神異常者に認定するのは大間違いですね。いわゆる天才なわけです。 天才はいつの世も、変人です。 立派な膨大な数の作品が残っていますので、山下清さん、あちらで悠々と過ごしていてほしいものです。 日本が世界に誇るべき、素晴らしい作品群です。 島崎 陽子 9/24 島崎 陽子 飛行機 山下清のこと 昔、市川から松戸まで歩いたことがある。途中に式場龍三郎病院がある。精神病院であり、山下清が入院というか、定宿のようにしていた所ときいた。しかし、あれだけリッパな絵を、記憶を蘇らせながら書いたり、文章も書いたり、どこが精神異常なんだ、ただ、一寸した変人じゃないかと思っていた。そして今、認知症が色々言われているけど、それと比較すると、やっぱり山下清は、とてもじゃないが精神病患者なんかじゃないと思うのだが。彼が聞いたら、喜ぶかがっかりするか・*** 9/22 樫村 慶一 富士さん コメントありがとうございます。 富士さん ありがとうございます。 私には漠然としたイメージのみの山下清でしたが、一緒に行った連れ合いは映画も観ていて、山下清の生涯をよく知っていました。 素晴らしい作品群でした。気圧されそうでした(笑)。 山下清を発掘した式場隆三郎氏も時折登場されていて、どこかでお会いした(文字上で)方と思ったら、ゴッホを日本に紹介された方だったんですね。 美術館ショップで本を2冊購入し、京王プラザホテル樹林(今はJULIN)へ行って余韻を楽しみました。 山下清の書かれた本も面白いですよ。 寿岳章子氏は山下清の日記に心を動かされその魅力に取りつかれました。

語彙集も乏しく、幼く、文章は繰り返しが多い。感情表現に至っては極めて乏しく、故に情緒豊かということはまるでない。但し、その乏しさで、そしてきわめて具体的な表現で、驚くべきすぐれた記憶力を駆使して事柄を書きつづってゆく時、世の常の文章とはまるで違う楽しさが生じるのである。附加価値のようなものがまるでないところに偉大な附加価値が生じるのであろう(寿岳章子)。 ★拡大表示は楳本さまへ! → すべて拡大表示に変更しました。(楳本)

9/05 島崎 陽子 美術散歩(第28回)への感想 今回 生誕100年を迎えられた山下 清を取り上げて頂き、ありがとうございました。 9/05 富士 暹

|

第26回

いいね!ボタン

著者へのメッセージ

|

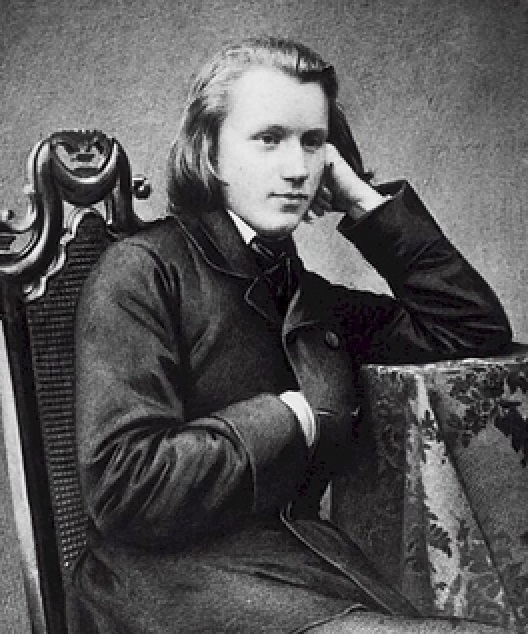

爽やかな清々しい出会い 富士さん 2人のハンサムマンと上品な女性クララ、素敵な場面です。 英語も聞き取りやすく分かり易いですね。 全映像を見てみたくなりました。 そしてさらにシューマンとブラームスを聴きたくなってきました。 島崎 陽子 5/12 島崎 陽子 古~ぃ映画のひとこまをご紹介しましょう 文中でシューマン夫妻とブラームスの出会いのことに触れておられますね。 このことに関連して1947年制作の映画(Song of Love)のひとこまをご紹介します。 うまく開かないようでしたら、楳本さんの助けを借りてください。 PS:投稿文の中で「シューベルト」の名前が2か所出てきますが、もしや「シューマン」のタイプミスでは? 5/12 富士 暹 富士さん おお、私もどうしよう… 富士さん ぜひぜひ、第1話からお願いいたします。ですが、第何話まであるのかしら…(笑) いや、何話まであってもいいんですよ、喜んで耳を傾けさせていただきます。 ドビュッシー…フランス音楽へも発展させていきたいですね。 おお、音楽を聴いて本を読んで美術館へ出かけていって、さらに、人生、楽しんでいきたいです。 お薦め本ございましたら、ぜひ、ご紹介ください。 島崎 陽子 5/11 島崎 陽子 クララとブラームス・・・ああどうしよう! 島崎さん・・・ああどうしよう!!! 当時の作曲家はお互いにいろいろな形で影響し合っていましたね。そういう意味で今回のテーマにはたいへん興味深いものを感じます。クララ/ブラームス vs. リスト、シューベルト、ドビユッシー・・・どんどん発展していって下さい。 クララとブラームスに限って言えば、86歳の私にとって溢れんばかりの思い出があります。お許しを頂ければ第1話(?)から始めますが・・・ 5/11 富士 暹 楳本さま ありがとうございます。 楳本さま エピソード、楽しませていただいています。 しばらくしたら、美術に因んだ音楽家をまた取り上げてみたいです。 島崎 陽子 5/8 島崎 陽子 蛇足ですが・・・ 島崎様 メッセージへのご返事、ありがとうございます。 蛇足になって恐縮ですが、折角ですのでついでの付加情報です。 シューマン夫妻とブラームスには関係ないので書きませんでしたが、本日5月7日は、ブラームス以外にチャイコフスキーの誕生日(1840年)でもあります。 楳本 5/7 楳本 龍夫 楳本さま ありがとうございます! 楳本さま たとえこじ付けであろうと、面白いエピソードに3人の因縁めいた宿命を感じました。 フィッシャー・ディスカウ《詩人の愛》は本当に素晴らしいですね。 雨模様の今朝、この曲から一日が始まりました。 島崎 陽子 5/7 島崎 陽子 シューマン、ブラームス、クララの誕生日の不思議な関係 島崎様 時宜を得た投稿、興味深く拝読しました。そこで、話題作りに面白い話を提供します。 ブラームスの誕生日は5月7日、シューマンの誕生日は6月8日、クララの誕生日は9月13日です。 ブラームスの誕生日の月日の数値にそれぞれ1を足すと、シューマンの誕生日になります。 ブラームスの誕生日の月日の数値とシューマンの誕生日の月日の数値を足して2を引くと、クララの誕生日になります。 かなり、こじ付けの感じは拭えませんが、面白い関係ですね。 以上、お粗末でした。 楳本 5/6 楳本 龍夫 |

第25回

いいね!ボタン

著者へのメッセージ

|

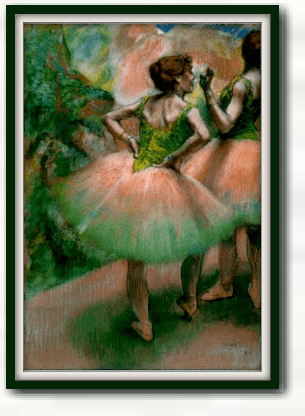

樫村 慶一様 メッセージありがとうございます。 ドガ、いいですよねえ。踊り子たちの間に入っていって、踊り子たちの信頼を得て、踊り子たちがドガに打ち解けた素の姿をさらけ出しているところが伝わってきますね。ほんと、晩年はどうしたんでしょうね。 4/15 島崎 陽子

無題 島崎様 4/08 樫村 慶一

|

第24回

いいね!ボタン

年号早見

☞ 西暦を入れて変換ボタンをクリックすると和暦が表示されます。

マティスにとっても、リディアとの出逢いは多くのことを決定づける要因となりました。「ダンス」の新しい大作に挑んでいたときに助手を求め、応募してきたのがリディアでした。恋愛感情へ発展、家庭の二重生活は続き、正式な夫婦の危機が深刻化、1939年、アメリ夫人はマティスを捨て離婚届にサイン、夫婦関係は破綻し、夫婦は人生の最期まで別々に暮らすことになったのです。

マティスにとっても、リディアとの出逢いは多くのことを決定づける要因となりました。「ダンス」の新しい大作に挑んでいたときに助手を求め、応募してきたのがリディアでした。恋愛感情へ発展、家庭の二重生活は続き、正式な夫婦の危機が深刻化、1939年、アメリ夫人はマティスを捨て離婚届にサイン、夫婦関係は破綻し、夫婦は人生の最期まで別々に暮らすことになったのです。