|

|

|

2022年

第18回

|

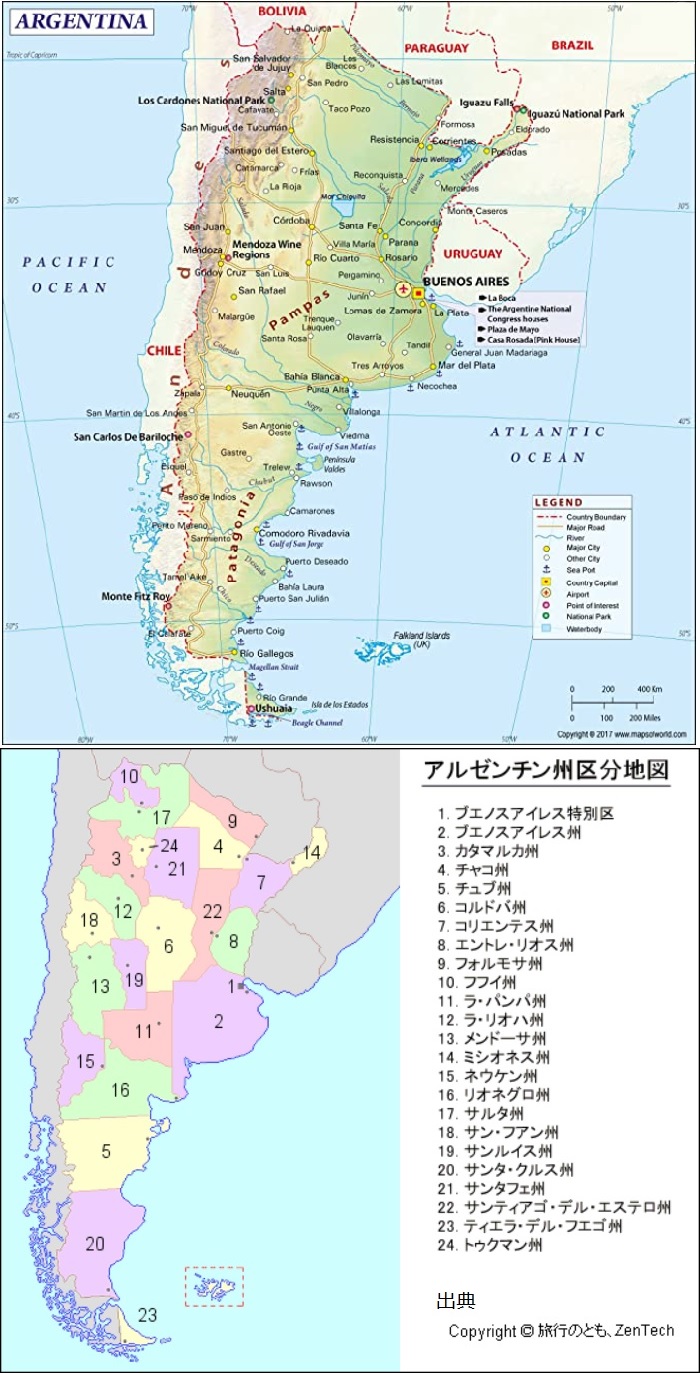

アルゼンチン Argentina(その2) 22州と2つの島嶼(その2)

<チャコ州、フォルモッサ州>

サンタ・フェ州のほぼ入り口に当たる、全国で1,2の大都市を誇るロサリオ市から国道は二股に別れ、今まで来た9号線は左に分かれて、コルドバへ向かい、北へ向かう道は11号線になる。11号線はサンタ・フェ州を抜けると、まずチャコ州に入り、さらに、パラグアイとの国境のフォルモッサ州に至る。(フォルモッサはスペルが台湾のことと同じだけど、なぜそう呼ぶのかは聞き忘れてしまった)このルートを走ると、周囲の植物はすっかり亜熱帯の木に変わり、ガルーサと言う白鷺のような鳥が飛んでいる。それもそのはずで、東京から沖縄辺りまで南下(経度で言うと)するのと同じような距離であり、植物や動物だけでなく、住んでいる人間も変わってくる。これが飛行機では味わえない旅の醍醐味の一つでもある。

国道には、ところどころに疾走するトラックに刎ねられた牛の死骸が転がり、腐敗してガスが溜まった腹は、今にも破裂しそうな巨大な風船のように膨らんでいるチャコ州もフォルモッサ州も、殆どの住民は農牧畜業が主体であるが、国内でも貧しい州であって、未だに恵まれない原住民が多い。今世紀初頭の経済困難の頃には餓死者が出たとの報道もあった。生活のためでもあるが、木彫りや陶器の優れた手工芸品を作り出しており、ガソリン・スタンドや国道沿いでは、子供達がこれらの民芸品を売っている。

特に昔のインディヘナが使った弓矢や槍などの武器の模型は、此処でしか見られない民芸品の一種である。チャコ州の北部からフォルモッサ州には川が多く、しばしば河川の氾濫に悩まされる。国道11号線の終点クロリンダは、パラグアイとの国境を流れるピルコマージョ川に面した町で、パラグアイと陸路を結ぶ国際橋が架かっているが、両側の住民は通関などの手続きなしで、自由に両国を行き来している。

<コルドバ州>

アルゼンチンには2つの国があると言われる。それは、コルドバ州を境にして南北に分割した形を言うのであって、北部には昔のインカの子孫の血を引くアイマラ族やケチュア族の原住民が多く住み、南部はヨーロッパ移民の白人主体の国だと言う意味である。確かにコルドバ辺りへ来ると、インディヘナの多いのに気が付く。ここから北のボリビアとの国境につながる、フフイ、サルタの両州を訪れると、まさにボリビアかペルーへ来たような錯覚さえ起こしそうな、家並みや風景ばかりになる。

こんなにも南部との違いを見せ始めるコルドバは、まさしくアルゼンチンの中心であり、”へそ”である。地図を見てもコルドバはアルゼンチンのほぼ中心に位置しているのが分かる。市の西方40キロほどにある人造湖サン・ロケ湖の岸には、"アルゼンチンの臍"と刻まれた石碑が立っている。コルドバは空気が程よく乾燥していて気候が良いので、スペイン人が早くから目をつけた町で、ブエノス・アイレスよりも早く発展し大学も一番早くできた。

コルドバ市から国道9号線を北へ行くと、日本の東北地方のような、純朴でのんびりした環境の、サンチアゴ・デ・エステロ州に入るが、コルドバの本当に良い所は、国道9号線ではなく、先の人造湖サン・ロケに面した国内有数の保養地、カルロス・パスを経て、北へ50~60kmくらいの間の高原地帯である。周囲は小高い丘のような山々に囲まれ、森の中にあちこちには赤い屋根に白い壁の、洒落た建物が遠望できる。

別荘や小さなホテルだが、昔はアルゼンチンでも結核が多く、当時の療養施設だったものである。カルロス・パスから10kmほど凸凹で牛の糞だらけの。道幅だけは10mもありそうな山道を分け入ると、かってのアルゼンチン電信電話公社の、ボスケアレグロ(陽気な森)という名前の衛星通信所がある。

一時は人気が落ちて、このまま寂れてしまうのかと心配されたが、昨今はまたまた人気を盛り返し、入場券を 手に入れるのが大変になってきた。しかし、今はどうなのか分からない、”歌は世につれ、世は歌につれ”、というから、米国のロックなどに押されて、フォルクローレの人気が気になるところである。さらに北へ行くと、ラ・ファルダ、ラ・クンブレ、ロス・ココスなどの保養地が続き、公園やら施設の整った遊園地などが点在する。ロス・ココスのレクリエーション文化公園の博物館に、日本の昔の鎧冑が飾れているのには驚いた。

サン・ロケ湖から南には人造湖がいくつもあり、雄大な自然とマッチした美しい風景が楽しめる。そして、谷間の杉林の中にぽつんと、小さな小さな町がある。ラ・クンブレシータと言うスイス人が入植した浮世離れしたような町である。洒落た店にはアルプス風の刺繍をした織物製品や、この地方の風景を彫った木彫りの壁掛けなどを売っている。

コルドバ市には、アルゼンチン最強と言われた陸軍の基地がある。英国と戦ったマルビーナス戦争のとき、ここの若者が大勢戦場へ行った。しかし、結果は散々で、ろくな戦闘もしないで降伏してしまった。

それもそのはずで、家が貧しいため、軍隊へ入れば腹いっぱい食べられ、暖かい洋服が着られると思って入隊した若い兵隊達が多く、十分な訓練も受けず、防寒対策も不十分で、しかも武器は旧式の鉄砲ときては、昔のどこかの国の竹槍戦法のようなもので、近代的な装備の英国軍に太刀打ちできるはずがない。戦闘によるよりも凍傷でやられた若者の方が多かったと当時の新聞は伝えていた。コルドバを語るにはこのホームページを数ページ使わなくてはならないので、この辺で別れ、再び国道9号線に戻り北上すると、サンチアゴ・デル・エステロ州である。

<サンチアゴ・デル・エステロ州、ツクマン州>

サンチアゴ・デル・エステロ州は、コルドバの文化的環境とは正反対の、農業一色の州である。いまでも農道には、のんびり走る牛車を見ることができる。ブエノス・アイレスでは、ここの人達を多少の差別意識をもって"サンチアゲーロ"と呼ぶ。言うならば"田舎っぺ"と呼ぶようなものである。この州には温泉が沸いているが、外国の温泉はどこも同じで、入るには水着を着なくてはならない。水着を着て温泉に入るのは、なんとも気分が悪いもので、私はついに入ったことがなかった。

ツクマン州は、サンチアゴ・デル・エステロ州の西に取ってつけたような、一番小さい州である。しかし、小さくても独立した州になっているのは、この州が1816年、アルゼンチン独立のきっかけとなった、リオ・デ・ラ・プラタ連合の独立宣言をした由緒ある町だからで、州都の名前は正式には、サンミグエール・デ・ツクマンと言う。 1776年、それまでペルー副王領だった現在のアルゼンチン領に、ボリビア、パラグアイ、ウルグアイを加えた地域が、リオ・デ・ラ・プラタ副王領となった。そして、1810年、スペインに反対する勢力が評議会を設立して、リオ・デ・ラ・プラタ地方連合として自治を宣言、その後1816年7月9日、ツクマンにおいて独立宣言を発し、この連合がスペイン軍と独立戦争を開始した。ホセ・サン・マルチン将軍がスペイン軍を破って、まずアルゼンチンとチリが独立し、ついでペルーが独立した。

市内中心部にある小さな建物の中には、今でも独立宣言書に各地方の代表者が署名をしたと言う、机や椅子などが残っており見学ができる。ツクマンと言えば、フォルクローレの名曲"ルナ・ツクマーナ(ツクマンの月)"を思い出す。この辺りから遥か西に聳える、アンデスの山々の上に出る月を歌ったものだが、現地の人に言わせると、あの月は本当はツクマンではなく、西隣のカタマルカ州の月だと言う。ツクマン州はアンデス山脈にかかっていないので、正しくは"ルナ・カタマルケーニャ"かもしれない。

(つづく)

いいね!ボタン

|

第17回

第16回

|

その4

ペルー海岸地方の音楽と地震の話

≪バルス・ペルアーノ≫ 一般にペルー音楽と言うと、日本では 「コンドルは飛んでいく(El Co'ndor pasa)」が思い出される。しかし、これはアンデス山地のフォルクローレであって、ペルー音楽の全てを代表しているものではない。何故かと言うと、ペルーには海岸地方(ペルーの都会地域を意味する)には、リズムの早いフォルクローレがあり、 フォルクローレ・デ・ラ・コスタと言って、はやりペルー音楽としてのジャンルが確立されているからである。

16世紀の始めまで、北はコロンビアの南部から東はボリビア、アルゼンチンの北西部、南はチリの北部までを、その版図に収めていたインカ帝国は、多くの種族の集まりであった。その指導的民族はクスコを中心として、ほぼ現在のボリビアを故郷とするケチュア族である。インカの子孫であるケチュア族は、かっての首都クスコを中心に、アンデスの高原で農耕生活を送っており、その生活圏においては、国境線をあまり意識していない。

海岸地方のフォルクローレとは、バルス・ペルアーノ(ペルー・ワルツ)を始め、ウワイノ、テンデーロ、フェステッホ、マリネラ、ポルカなどを総称したもので、ヨーロッパと交易をする船の船員が運んできたものや、奴隷として連れてこられた黒人が、ア フリカから持ち込んだ外国産のものが沢山ある。 マリネラは、すでに、チリ編やボリビア編で詳しく述べた"太平洋戦争"の時に、軍艦の乗組員の士気を鼓舞するために作られたものだと言われている。これらの中の代表的なものであり、最も都会的な音楽であるバルスについて、ペルー政府文化局が出版した「El waltz y el vals criollo(ヨーロッパのワルツと地元のワルツ)」と言う本には

『バルス・ペルアーノの起源はウインナ・ワルツである。スペイン人が南米を征服した後、今のボゴタ、ブエノスアイレスと共に、リマに副王府を設けたので、この地にヨーロッパから多数の役人が集まるようになり、彼らが持ってきたワルツは、中流階級以上の人々の間で19世紀末まで愛好されていた。それが、20世紀に入ってから、大衆の中にも広がり、下町の長屋の狭い中庭や、路地裏なでも踊られるようになってきた。それと共にステップも、狭い場所で踊るため、こちょこちょとした、せわしないものに変わり、リズムも当時流行していたマズルカ、ガロップス、クアドリージャ、ホータと言った、早い曲の影響を受けて、本来の4分の3拍子が半分の8分の6拍子に変わってきた』 と書いてある。

従って、比較的歴史の浅い音楽であり、ペルーの「ラ・クンパルシータ」と言われるほどの、バルス・ペルアーノの代表曲「ラ・フロール・デ・ラ・カネーラ(にっけの花)」も1950年頃の作品で、作詞作曲をした、チャブーカ・グランダと言う女性も1983年まで健在であった。 バルス・ペルアーノとしての形態が整い、インディヘナとの混血が多いペルー人の中に定着するのにつれて、黒人系の陽気な早いリズムの中に、アンデス地方の独特のメロディーがこもるようになり、日本人にも共感の持てる音楽になってきた。歌の歌詞と言うものには、愛だの恋だの涙だのと言った言葉はつきものであるが、バルス・ペルアーノにも沢山でてくる。 昔から、アルゼンチン・タンゴを始めラテン音楽に人並みの愛着を持ってきた私にとって、バルス・ペルアーノに出会ったときには、世界にこんなにも心に焼き付く音楽があったのか、と思わず感嘆したものである。そしてまた、何故こんなにも素晴らしい音楽が、ラテン音楽フアンの多い日本で、殆ど聞かれないのか、と言うことが不思議であった。 かって、KDD新宿ビルの31階にFM東京があった。(現在は半蔵門にある) もう40年以上も前になるが、地下の社員食堂でK さんと言うプロデューサーと知り合い、彼の受け持ちの昼の番組の中で、バルス・ペルアーノを1曲づつ2度放送してもらったことがある。

さて、反響はいかにと胸をときめかせて期待していたのだが、僅かに放送局内の人が、「聞き慣れない音楽だ、リズムは良いがなかり泥臭い。歌詞はスペイン語のようだが、何処の国かな」と言った人が一人いただけで、一般聴取者の反応は全くなく、どんな反響があるかと興味を持っていた私の期待は見事に裏切られた。「日本では、波の音とか、鳥の鳴き声だけのレコードでも最低600枚は売れる、しかし、それでは商売にならない」と、Kさんは言っていたが、所詮バルス・ペルアーノも、その類なのかとひどく落胆したものである。 日本にはラテン音楽フアンが大勢いる。勿論ペルー音楽が大好きな人も多い。しかし、ペルー音楽と言うと、大方がアンデス・フォルクローレと思っているのではないかと思う。しかし、バルス・ペルアーノには、民衆の哀歓と、日々の生活の中での喜怒哀楽の感情が、センチメンタルなメロディーと共に、ある時はオーバーに、ある時は切々と歌い込まれている。このような、バルス・ペルアーノは、これを聞く日本人の心に感銘を与え、アンデス・フォルクローレとは一味違った、ペルー音楽の素晴らしさに、きっと新しい目を開かせてくれるものと思う。

バルス・ペルアーノを歌った歌手の中でも代表的な歌手として知られているのが、ルチャ・レジェスである。彼女は、 ラ・モレーナ・デ・オーロ・デル・ペルー(ペルーの黄金の褐色人)と言われた歌手である。肌も髪も濃い褐色で、でっぷりと肥った堂々たる体型であった。肥っていたため持病の心臓病に悩まされ、1973年10月に40歳の若さで死去した。新聞は1400万国民が等しくその死を悲しみ、涙を流したと伝えている。歌手人生が短かかったこともあり、吹き込んだレコードはそんなに多くない。

しかし、彼女は、海岸地方のフォルクローレの代表的歌手の一人だったので、ポルカ、マリネラ、ウアイノ、フェステッホなど、どんなジャンルの歌もこなしたが、やはりバルスが圧倒的に多い。ギターとピアノによるメランコリックなメロディーの伴奏で歌うのだが、その分厚い唇から流れる歌詞は極めて明瞭で、声は体つきに似合わぬ甘い響きを持っていた。それに歌だけではなく前奏・間奏が実に素晴らしい。 彼女のレパートリーの中でも、死期を悟った病院のベッドの上で歌ったと言われる、 「ミ・ウルティマ・カンシオン(私の最後の歌)」が出色である。フアンに感謝しつつ、涙がこぼれるのを謝りながら、涙声で歌うラストが印象的だ。このレコードは彼女が死んだ後発売されたため、一層の感動を呼んだと言はれる。 1964年5月24日、東京オリンピックのサッカー南米代表決定戦、ペルー対チリの試合が、リマの国立競技場で行われた。この試合は後半まで0対0だったが、レフェリーの不手際(オフ・サイドをレフェリーが見落としたためと言われる)で、ペルーが1点を奪われたため、観衆が騒ぎ出した。これを静めるため警官が発砲したので、逃げ惑う観衆に押し潰される人々が続出、死傷者が800人もでると言う大惨事が起きた。敬虔はクリスチャンであったルチャ・レジェスは、この事件で親を失った孤児達を多数自宅に引き取り、死ぬまで面倒を見ていたと言う、美しい逸話が残っている。

日本では、1970年頃から、「ボタンとリボン」で、戦後の暗い世相に明るい風を吹き込んだ、池真里子さん(2001年死去)が、銀座のペルー料理店でバルス・ペルアーノの名曲「ホセ・アントニオ」を歌い始めた。 しかし、その後、"失われた80年代"と言わしめた、ラテン・アメリカ全域を襲った、凄まじい経済混乱の嵐は、ペルーにも容赦なく押し寄せ、一時は年間1万パーセントを越えるハイパー・インフレなどもあって、市民生活は沈滞した。こうしたことから、リマ市内の下町で繁昌した、パリサーダとかハロン・デル・オーロなどのペーニャ(ライブ・ハウス)も相次いで姿を消し、若手や新人の育つ環境がなくなってしまったり、若者の嗜好がロックなどへ変わったりしたことなどで、バルスは以前のような人気を失って行った。

≪地震国ペルー≫ ペルーについて書くことは山ほどあるが、切りがないので、ペルー編の最後に、ペルーは日本より大きな地震が多いことを述べて見ようと思う。

中米から南米大陸の太平洋岸を走る地震帯は、世界でも有数のもので、さらに、イースター島の北西の海底には1300余りの火山が群がっている。1960年から2007年の8月までで、30回近い大きな地震を記録している。 1960年のチリ地震では、太平洋を渡った大津波が、日本の三陸地方に被害をもたらした。この地震の死者は5900人、マグニチュード9.5で、世界の地震史上最大と言われたが、日本の観測では8.3であった。つい最近でも、 2001年1月13日と2月にもエル・サルバドルで大きな地震が起きたし、2003年1月にはメキシコの太平洋岸7.8の大地震が起きている。

1970年5月31日の地震の後で、ペルーで起きた地震だけを取り上げて見ると、 1974年10月3日の中部地震、1979年2月の同じく中部地震、1981年4月の東部地震、同じく1981年6月の中部地震、1990年5月29日の北東部地震、1996年10月12日のリマ南東部地震とマグニチュード7以上の地震が頻発している。 この中でも、1974年10月3日の地震は、最初の日本人移民が上陸した場所として知られる、カニェテの沖合いの深さ50キロの海底で発生した、マグニチュード7.8と言う関東大震災並の物凄いものだった。 カニェテの海岸では海水が200メートルも沖合いに引いたと いうことである。

1981年には東部と中部で2回も地震が起きた。実は、この前年に米国の地震専門学者が「1981年の8月頃、ペルー沖でマグニチュード9.9の大地震が発生する」との予知を発表したため、ペルー海岸地方やチリなどでは一種のパニック状態となり、ペルー政府も米国に確認を求めた。その結果、それほど正確に予知できるものではないとの結論になったが、この年はペルーで2回、チリで1回、どちらも中規模の地震が起きたことを考えれば、米国の予知は半分当たったようなものだと言うことになり、この年は年末まで両国はかなり不安な日々を送ったと言うことである。 (ペルー編 終わり)

いいね!ボタン

|

第15回

|

その3

博物館巡り、日本人の歴史

万年雪を頂くアンデスの山々、日本人好みのフォルクローレ、カラフルな民族衣装、数々の著名な遺跡などなど、南米のイメージの全てを持つのがペルーである。観光で行くには魅力たっぷりの国だ。しかしこんなペルーも、大分前だが、初めてリマに着いたある日本人のジャーナリストは その時の印象を、"骸骨のすすり泣きが聞こえそうな国だ" と言った。 ≪マリア・ルス号事件≫

この事件は、今から丁度150年前、日本とペルーが国交を始めるきっかけとなった出来事である。1872年(明治5年)7月14日深夜、横浜港に停泊していた英国軍艦"アイアン・デューク"が一人の清国人を海中から救助した。その清国人はすっかり憔悴していて、自分が乗ってきたペルー船"マリア・ルス号"船内の窮状を訴えた。船の中の待遇は動物同然で、移民を斡旋した仲介人が言っていた待遇とは全く違っていたのである。この頃の清国は、太平天国の乱と呼ばれる進歩政策をとった"洪秀全"の政権が崩壊し、農民の間には虚無感があふれ、農村は疲弊しきっていた。

一方、当時のペルーは太平洋側を除く3方を5つの国(チリ、ボリビア、ブラジル、コロンビア、エクアドル)に囲まれて、しばしば国境紛争を繰り返していた。このため国力の充実を至上命令とした、ラモン・カスティージャ大統領のもと、金銀の採掘や特産のグアノ(鳥の糞から作る燐酸肥料)、ペルー綿と称する原綿の増産に力を入れていた。しかし、ペルーは奴隷を解放した後だったため、これらに従事する労働者が不足しており、特に砂糖きび農場では極度の労働力不足に悩んでいた。そこで、国外移住を希望しマカオに来ていた清国人に目をつけ、旨い話や脅迫まがいの手段で勧誘した。ペルー政府は、労働者を斡旋するブローカに、一人集める毎に50ドルを支払ったと言われる。こうして集まった人達は凡そ3500人にも上った。このうちの235人がマリア・ルス号に乗っていたのである。 マリア・ルス号船内の待遇は奴隷の如くで、海に飛び込んでは脱走を図る者が続出した。マカオを出向した船は、太平洋をペルーに向けて航行中、小笠原諸島付近で台風に会い、前マストを折り航行不能になり、緊急措置として、まだ国交の無い日本に避難したのである。こうして横浜港に入港している間に脱走した者が英国軍艦に救助されたのである。

英国軍艦は、当時すでに国際的に禁止されていた奴隷貿易の疑いがあるとして、日本政府に通告、これを受けて政府は、軍艦"東"を横浜港に派遣して、マリア・ルス号の出港を停止させ、船長のリカルド・ヘレイロを裁判にかけた。まだ裁判制度も確立されていなかった日本は、神奈川県令(知事にあたる)大江卓が、国交もなんらの条約も無いペルー人を裁くことになったのである。裁判は、当時として驚きの目で見られ、大江卓の人権擁護思想の下に進められた裁判は、9月13日に結審し清国人は全て開放されて本国へ送還された。 ≪悲劇の元蔵相、高橋是清の足跡≫

2.26事件のクーデター (皇道派と統制派の対立、天皇の裁断により皇道派は反乱軍になった)によって、反乱軍に自宅で射殺された。この悲劇の蔵相高橋是清には、日本人には余り知られていないエピソードがある。 ≪日本人移民の入植と、悲惨なペルー下り≫

1800年代後半の日本は、明治維新後の国内の統合と再建が始まり、変化の激しい時代であった。首都が東京に移り、封建機構から脱却して政治構造が激変した。また、工業の発展や教育改革が急速に進み、外国との通商関係が緊密になっていった。その一方で、軍国主義による領土拡張政策が推し進められ、軍隊が増強された。工業の発展と軍隊の増強は、必然的に人口の増加をもたらす結果となった。

1872年の人口3450万人が50年後の1920年には、約2倍近い5460万人に達した。しかし農地面積は殆ど増加しなかったため、農村から溢れ出した余剰人口は、代替労働を求めて都会に集まってきた。しかし、これらの自由労働者を救済するための措置は十分ではなく、日清戦争により一時的に吸収した軍隊も、戦争が終わると、ただ失業者を増やすだけであった。行き場の無い人々は、食うための手段を自分達で解決するしか方法がなかったのである。特に農村の二、三男達は相続できる土地がないため悲惨であった。これらの解決方法として考え出されたのが外国への移民であった。

この代替策としてペルー政府は、アンデス地方の原住民を徴収したが、それでも不足を解消できず、日本の余剰人口を利用する事を思いつき、募集手数料1人あたり英貨10ポンドで、森岡移民会社などに募集を委託した。記録によると、森岡移民会社の移民勧誘員は、3年で300ドル稼げるとか、かなり旨い話で釣ったようにも言われている。 こうして集められた第一回目の移民790名が佐倉丸に乗り、1899年2月28日に横浜を出航した。内訳は、新潟県から372名、山口県187名、広島県176名、岡山県50名、東京府4名、茨城県1名となっている。

それでも、こうした環境に耐えられなくなった移民の中には、アンデスを越えたアマゾンのゴム園で働けば高い賃金がもらえると言う噂を信じて農場から脱走し、着の身着のまま、裸足で雪のアンデスを超え、ボリビアやアルゼンチンへ逃げた人達がいる。しかし、過酷な山脈を抜けることができず途中で倒れ、未だにアンデスの山中に亡骸を埋もれさせたままになっている人もいると言う。これが、移民哀史で言う「ペルー下り」、或いは「ペルー流れ」である。

しかしながら、日本へ帰っても農地を得られる保証もない人達は必死で耐えた。移民達の一般的な目標は、ある程度の資本を蓄え日本に帰ることであったが、様々な障害に会って希望を果たせぬまま、大勢の移民が遥かな異国の地で一生を終えた。

≪日系人排斥運動と国交断絶≫

ペルーには他にも外国の移民がいたのに、特に日系人が狙われたのは、日米関係の悪化に伴う米国の反日ムード作りが背景にあったのである。また、ペルー社会には、日系人がペルーに移住してから、まだ40年も経っていない新参者にもかかわらず、急速に成長した妬みもあった。その上、日系人の商売が既存のペルー人の小規模な店との摩擦を生み、ペルー人側が面白く思っていないと言う情勢に、米国が目をつけたとも言われている。このように1930年代の末期には、国内に多くの不安定要素があり、いつそれが爆発してもおかしくない状況だったのである。1940年(昭和15年)5月13日に起こったリマの排日暴動は、このような社会的背景の下に起きた事件である。しかし、そのきっかけは、日本人理髪業組合内部の、同胞相食む醜い抗争が原因であった。

当時リマでは理髪店の数が飽和状況に達し、このままでは共倒れになることを恐れたH組合長が、市役所の役人を抱きこみ、傲慢にも独断で自分の商売敵22軒に閉店命令を出した。ところが、閉店を強制された側は、官憲にコネのあるF氏を立てて、市当局にこの命令を撤回させ、争いは法廷に持ち込まれた。H組合長は領事館を抱きこみ、日系新聞もH組合長側につき、F氏を攻撃した。 ≪天野芳太郎氏の足跡と博物館≫

天野芳太郎氏は1898年(明治31年)7月2日、秋田県の男鹿半島で生まれた。父は地元で土建業「天野組」を営んでいた。少年時代に押川春浪の冒険小説を愛読していて、海外への雄飛に憧れていた。狭い日本から飛び出したかったのである。1万円の貯金が出来た1928年(昭和3年)8月、遂に日本を離れウルグアイに着いた。ここでスペイン語を学び、後パナマで「天野商会」を設立してデパートを始め、チリのコンセプシオンでは1千町歩の農地を取得し農場経営を営み、コスタ・リカでは、「東太平洋漁業会社」を設立して漁業に乗り出した。さらに、エクアドルではキニーネ精製事業を、ボリビアでは森林事業を始め、ペルーでは貿易事業に商才を発揮していたが、第二次世界大戦でペルーが日本と国交を断絶したため強制送還された。

しかし、ラテン・アメリカへの夢と情熱は絶ちがたく、持ち前の執念で、戦後の1951年(昭和26年)、密出国のような形で出日本を離れた。ところが、乗船したスエーデンの貨物船クリスターサーレン号(4900トン)が太平洋上で暴風雨に遭遇し、船体は真っ二つに割れて沈没、13時間の漂流の末救助され、日本へ送還された。その後1か月足らずの後に再び日本脱出を果たし、米国、パナマを経て、運良くペルーに着いた。勝手知ったペルーに渡ってからは、魚粉、魚網などの製造事業を行いながら、青春時代からの夢である、古代アンデス考古学研究への挑戦が始まった。 戦前からのアンデス遍歴で、知識は十分に持っていた。未発掘の遺跡を求めて、リマ北方200キロのチャンカイ渓谷にとどまり、いつ果てるともなき発掘作業が続けられた。それから20数年間の地道な遺跡発掘の労苦が実り、2300余点の貴重な宝物を収集し、その成果は世界に知れ渡った。

ペルーの古代文明研究者には全ての収蔵品が開放されており、写真撮影や、出版にも無料で便宜が供与されている。チャンカイ文化の"つづれ織り"など7点が、ペルーの切手図案に採用されている。日本人を始め世界の50余か国から同館を訪れる観光客は、年間約6000人に上る。それも申し込み制による無料である。

天野氏は、 「ペルーの民族的遺産を、外国人の私が有料で公開することに抵抗を感じる。文化不在といわれる日本へのイメージを少しでも和らげるために無料に徹したい。研究者が誰でも展示品を手にとって見られるように、私の独創的な配列をしている。一般公開にすると、館員や警備員の増員などの問題が出てくる」と語っていた。 しかし博物館の維持のために、日本の文化交流調査団からの「募金箱」を設置したらとの提言を受け、入館者から募金の形で寄付を受けている。人件費を含む運営費は年間凡そ1600万円かかると言われているが、21世紀に入り入館者数も回復し、どうやら運営の目処がついたと伝えられた。

(ペルー編 第3部 終わり)

いいね!ボタン

|

第14回

|

その2

空中都市マチュピチュ 早朝6時にクスコの サン・ペドロ駅を出た観光列車は、2~3度スイッチバックを繰り返した後、マチュピチュに向かって110キロ余りを緩やかに下って行く。ほぼ中間でウルバンバ川の鉄橋を渡り、左側を流れる岩だらけの急流に沿って走ると、両側が見上げるばかりの断崖に囲まれた渓谷になり、 マチュピチュ駅に着く。

手前のアグアス・カリエンテス駅の近くには温泉があり、近年は此処のホテルに泊まってアンデスの神秘な夜を過ごし、かってインカの王様も眺めた、南十字星と月を愛でて、翌朝早くにマチュピチュに登るという贅沢なツアーもある。クスコの駅もマチュピチュ駅も、そして列車も綺麗になった。特に先頭の1両は、鮮やかなブルーの車体で、特別料金をとる1等車である。遺跡は駅のある渓谷からは400メートルも高い場所にあるが、クスコよりは低地なので、クスコで ソロッチェ(高山病)にかかった人でも、此処へ来ると元気になる。

マチュピチュとは "老いた山(峰)"という意味で、全体の写真に必ず写る向こう側の高い峰を、対照的にウアイナピチュ "若い山"と呼ぶ。1911年7月24日、 米国人のハイラム・ビンガムが、僅か金貨1枚で、地元のインディヘナに案内させて発見し、世に知らしめてから、110年以上が過ぎた。駅からバスで、登山道(ハイラム・ビンガム・ジグザグ道路)を凡そ400メートル登った所に、ホテル・ツリスタスがある。ホテル前の展望台から遺跡への道が始まるが、今では遺跡に入るのは、自動改札式になった。入り口の横の斜面には、ハイラム・ビンガムの功績を称えた プラッカ(銘板)が貼り付けられている。遺跡発見50周年を記念して、1961年に取り付けられたものである。

遺跡に入ると、まず 段々畑(アンデネス)が目の前に広がり、その脇に家が建っている。往時の人々は、安住の地を求めてか、それとも、宗教的観念のためか、居住地を好んで山の傾斜地の テラスのような場所に定めた。花崗岩の山腹を垂直に切り下げて建てられており、そのような家が今でも完全に残っている。 農作物のテラスも、階段式に切り開いて造られている。ここでは、じゃがいも、とうもろこし、オユコ、キヌア(粟)の他、野菜や果物が栽培された。これらの土地を パチャママ(母地)と呼び、子々孫々に渡って耕作された。しかし、傾斜地のため耕作にはかなりの肉体的努力が必要であった。マチュピチュは、此処でなにをしたかということに確証をあたえることは難しい。

その理由は、記録と言う物が無いからである。ここを 賢者の家だと言っても断定はできない。入り口を入って間もなくに、噴水とか浴場とか言われる泉がある。これを マチュピチュの聖水と呼んでいる。この水は此処から湧き出したのではなく、遠方から水道やトンネルを通して、引いてきたものである。それを熟練した技術で、常時一定の水量が流れるように作られた。 遺跡の一番低い場所に、監獄と呼ばれる所がある。そこには大きな三角形の岩盤があり、その岩の一端が、丁度コンドルの頭のように彫られており、周りには排水用の溝がある。生贄の血が地面に流れ込むようにしたもので、 いけにえの台と呼ばれている。

マチュピチュの街並みは、不規則で急坂な土地に建設されている。従って、道も自然に階段式になる。あちこちに長短の階段が多く、その幅もまちまちである。マチュピチュの家は周りの石積みだけが残っていて、屋根はなくなっている。屋根は回りの石の壁に木を渡して梁にし、これに萱のような草を載せて、蔓や獣皮で硬く結び付けてあった。往時の手法で 屋根を復元した家がある。 インカ族は、階級官位によって暮陵も様々であった。かなりの地位にあった人か、もしかしたら インカ皇帝の墓ではないかと思われている墓跡がある。半分崩れ落ちた岩石の下からは、沢山の人骨が発掘された。遺跡の中央部近くに、常時市街を監視していた高い塔がある。

塔は馬蹄形をしていて、高度の技術と精密な設計の元に建てられた。これと同じようなデザインの建築物は、他のインカの遺跡にも見られる。居住区の中に、二つの大きな 摺り臼がある。これをモルテーロと呼んでいる。これは、穀物を摺り潰して粉を作るのに使われたと言われるが、一説によると、非常に高い柱を立てたときの土台石ではないかとも言われている。 遺跡の入り口から入って左手の段々畑の上に、巨大で平面な石がある。 葬儀用の石台と伝えられており、死者を埋葬する前に、この石の上で最後の祈りを奉げたのである。この石の後部に大きな輪が付けられているので、一説によると、ここに死骸をくくりつけ、神の鳥と信仰するコンドルに食わせたのであろうとも言われている。

この石の表面は入念に作られていて、側面には神官だけが登る段が刻まれている。 三つ窓の宮殿は、外側から見るとかなり際立った印象の建物であるが,一般ルートの内側を歩くと、余り注意を引かない場所にあり、うっかりすると、気がつかずに通りすぎてしまう。これは由緒ある建物で、風変わりである。有史以前の建物なのに、梁の支え台があり、両端では両方の壁を支えるのに、溝に組み込むようになっている。専門家は、この建物は、完成しないまま放置されたのではないかと推測している。 インカ族は天文学もしくは天文術に大変長じていた。インティワタナと称する 日時計を使い、月の回転から1年12か月を割り出し、正確に月と太陽の関係を知り、太陽に因む祭典の日を確実に知っていたようである。その上数学にも精通していて、幾何学的図案なども見事に描いていた。

マチュピチュの建物を、長方形石建築法と言い、共同住宅建築の場合に用いられる工法である。この窓を 蛇の窓と言って、昔はこの部屋で沢山の蛇を飼いならしていて、占い術や呪詛の場合に使ったようである。階段や窓口の厚さなどにはティワナコ文化が影響していることを多くの学者が指摘している。 囚人を繋ぐ石は、犯罪人を括りつけるためのもので、手首を穴に通し結び付けた。両側に穴の開いた石がある所もあり、両手を広げて結び付けるようになっている。マチュピチュに入って左側の段々畑の裏側を下ると、インカ道があり、クスコや、さらには中央アンデスの、インカの領土へも通じている。道の入り口には関門を示す石柱が立っている。そこから先は、崖淵に沿って人が一人やっと通れるくらいの、細い石積みの道が伸びている。マチュピチュは三方が断崖で、唯一南側だけに山続きの道がある。 断崖に懸けられた橋は、とても用心深く、しかも完全に、石と木材を巧みに組み合わせて作られている。

マチュピチュの最も古い部分は2000年以上も前に造られたのではないかとの説もあり、少なくともインカ以前から存在したと考えられている。スペイン人は征服した土地の貴重な建築物や財産を破壊したが、ここは、発見されることなく、現代に残された極めて貴重な遺跡である。 発見されてからは時間が止まり、今後10年や20年、いや100年200年で変わってしまうことなどは想像できない。ところが、全てが死んでいる遺跡の中で、一つだけ生きている物がある。中央の広場に立っている 一本の名も知らぬ木である。右中段に立っており、ゆっくりと成長している。今ではテレビでマチュピチュが写る事は、それほど珍しいことではない。私は、その度に、この木に注目してきた。いつ頃から生えたのか知らないが、現代のマチュピチュの様子を知る、ただ一つの証人だからであり、懐かしいからである。

マチュピチュの話の最後に、外観の全体像を紹介して締めくくりとしたい。マチュピチュの写真は、必ずこのような パノラマ展望写真である。しかし、これは、入り口から入って、左側の段々畑の上にある、見晴らし小屋辺りから、北方の ウアイナピチュを眺めて撮ったもので、全体の半分しか写っていない。本当は、ウアイナピチュの中腹辺りから南方を写したものと合わせて、全体が分かるのであるが、まだそのような写真を見たことが無い。ウアイナピチュに登るのは大変危険だ。ウアイナピチュの頂上近くにも 段々畑があるので、インカ族はそこにも住んでいたという証拠である。 ツーリスタス・ホテル前の展望台から下の渓谷を眺めると、 ウルバンバ川が白い帯のように流れている。この川はアマゾン川の源流の一つで、激流は左右に屈折を繰り返し、滝を作りながら、北へ流れていく。雨季の1月から3月頃にかけては、いろいろな蘭やベゴニアなどの、この地でなくては見られない珍草奇花が咲き競い、パラダイスのような光景が展開される。 雨季のマチュピチュは、晴天の日が少ないので、運が悪いと折角行っても、青い空に、遺跡を飾るアクセントのような雲が浮かぶ光景を撮ることはできない。スペイン軍に追われ、此処を捨てたインカ帝国は、更に奥地へと逃げ延びていったと言うのが定説であるが、果たして何処へ行ったのだろうか。とんでもない所に、まだ発見されない遺跡が眠っているのかもしれない。 (ペルー編 第1部 その2 終わり)

いいね!ボタン

|

第13回

|

その1

日本との関係、クスコ周辺の遺跡 南米諸国の中で、日本と関係の深い国が3つある。 ①横浜に入港したペルーの貨物船から逃げ出した中国人奴隷を保護したため、維新後初の大きな外交問題となった、マリア・ルス号事件(1872年、明治5年)。 ②ペルーの銀山を開発しようと、時の特許局長高橋是清(226事件(1931年2月26日)当時蔵相で、皇道派反乱軍に射殺された)が、カラワクラ鉱山に乗り込んだが、これがとんだペテン話で、全財産を失った話(1889年、明治22年)。 ③佐倉丸に乗った第一回契約移民832人が、リマの外港カジャオや、リマ南方のカニェーテに上陸したこと(1899年、明治32年)。 ④当時ペルーを支配していた40家族と称する白人達が、米国資本と結びついて日系人排斥運動を起こし、600家族以上が迫害を受けたこと(1939年、昭和14年)。 ⑤米国の尻馬に乗って日本に対して国交断絶をしたこと(1942年、昭和17年)。 ⑥天野芳太郎博士が、リマに生涯の夢の実現として天野博物館を開設したこと(1964年、昭和39年)。 ⑦日系二世のフジモリ大統領が誕生したこと(1990年、平成2年)。 ⑧そのフジモリ元大統領を数々の罪名をつけて逮捕に裁判にかけたことなどである。 1960年代後半あたりから、日本が経済大国になった後は、南米諸国へも多額の有償無償援助を行ってきた。中でもペルーの電気通信のインフラの改善発展にはNTTと競争するかのように、パラグアイと共に日本が大いに貢献している。これもペルーと日本を結びつける大きな出来事の一つであった。これにはフジモリ氏が大統領になったと言うことが、大きな遠因になっている。今のペルーはフジモリさんを裁判にかけ、長期の実刑にしたが、近年認知症などで出獄している。

まずは、ペルーと言えば誰でもが思い浮かべるのが、世界遺産であるインカ帝国の首都だったクスコと周辺遺跡群、そしてマチュピチュ遺跡であろう。私は過去3回マチュピチュに行ったが、一番最近でももう20年以上になる。しかし幸いなことに、マチュピチュは南米観光の最大の目玉なので、テレビでもしばしば放送されるため、最近の様子が分かる。もっとも、世界遺産が10年や20年で様子が変わることがあるはずはなく、何時の写真を見ても同じ姿を保っている。しかし、遺跡の中央部の広場に立っている1本の木だけは、遅々とした成長ながら、着実に育っており、遺跡の静かな移り変わりと見守っているように見える。この木については、後で述べることにする。まずは、クスコ周辺から案内しようと思う。 【クスコとその周辺遺跡】 <クスコ市内>

クスコは昔インカ帝国の首都だった。クスコの中心は アルマス広場である。かってのインカ王国を構成していた4つの州から来る動脈道路は、みなこの中央広場を始終点としていた。今は人口40万のペルー第2の都市である。

屋根には、1659年に付けられた南米最大の鐘があり、その音は40キロ先まで響いたと言われる。この大聖堂の右に同じように広場に面して立つのが、 ラ・コンパーニャ・ヘスス教会である。インカの第11代皇帝ワイナ・カパックの宮殿跡だ。いまの建物は、1650年の大地震の後に立て替えられたものである。 アルマス広場周辺は観光客向けの民芸品店、レストランなどが集まっていて、いつも人通りが絶えない。

市内にはインカ時代のままの通りが多く、中でも、 アツン・ルミジョク通りには、カミソリの刃も入らないと言うほど精緻に積み上げた有名な、 12角の石組みが残されている。この石組みを土台にして建てられたのが、インカ帝国第6代皇帝インカ・ロカの宮殿で、のちの大司教庁である。今では 宗教芸術博物館になっており、その中庭はコロニアル風建築の第一級品で、特に中央にある噴水は、精巧なレリーフで飾られた優美なものである。 <サクサイワマン遺跡>

クスコの東方を守るために、14世紀の第9代皇帝パチャクテックの時代に作られた要塞で、巨石を3層に積み上げ、22個のジグザグを描きながら360メートルも続いている。建築技術はインカらしく、石と石がぴったりと噛み合っており、内側には、高さ5メートル、重さ360トンもある巨石が使われている場所もある。

石積みの前の広場では毎年6月24日に、 太陽の祭り"インティ・ライミ"が行われ、インカの儀式がそのまま現代に伝えられている。 <ケンコ遺跡>

サクサイワマンから15分ほど離れた所にある遺跡で、石を削って作られている。インカ帝国の祭礼場だったと言われており、巨大な1枚岩を削ったスクリーンのようなものや、観客席らしきものもある。上の方には、ジグザグの溝が彫られている石があり、生贄にした羊の血を流して、占いをしたと言い伝えられている。 <タンボ・マチャイ遺跡> 聖なる泉と呼ばれている所で、数百年もの間、常に一定量の清水が湧き出している。インカ時代の沐浴場だったようであるが、未だに、何処から水が湧き出してくるのか分かっていない。サイフォンの原理(コーヒーサイフォンのように低い所から上に水を上げる)を応用して、遠くから水を引いていると言うのが有力な説である。清水が湧くので、ここに外敵を監視する見張り所が築かれていた。 <オジャンタイ・タンボ遺跡>

浮き彫りをした石壁を持つ神殿と、墓地の遺跡である。ここの巨石建築は、人間の力の限界を示したとも言える神業のような大工事だった。ここに使われた巨石は、渓谷を流れるマラニョン川の対岸の、かなり遠くから運ばれてきたもので、一つの石を運ぶのに途中で力尽き、今でもそのまま放置された石が残されている。この石を "ピエドラ・カンサーダ(力尽きた石)"と呼ばれている。 (ペルー編 第1部(前編)終わり)

★ 本記事を書いている間に、ロシヤのウクライナ侵入が始まったニュースを聞いた。1962年のキューバ危 機を思い出し、あの時はケネディが先に核の話を出したように想う。それにフルシチョフがビビったんだと、 薄らと覚えている。今回はプーチィンが先に持ち出した。危ない話で、ゾットして物を書く手も止まる。嫌 な世の中、もう少し早めにこの世に見切りをつけておけばよかったかな、と変は後悔をしている。ウクライ ナを中立地帯にするのがが一番いいと思うんだけど。 さて・・・ *

いいね!ボタン

|

第12回 ① 第12回 ②

|

後編

チチカカ湖は海抜3890メートルで、アンデス山脈のほぼ中央に位置する、世界で一番高い湖である。琵琶湖の約12倍あり中央部にボリビアとペルーの国境線が走っている。ペルーのナスカ地方の地上絵が上空から発見されたのは、そう古い話ではないが、チチカカ湖は上空から見ると、「プーマ(南北アメリカ大陸に住む猫科の動物で、インディヘナが信仰する動物の一種;豹)が兎を咥えている姿にそっくりだ」と言われている。

地図を見ると確かに良く似ている。北西のペルー領から南東方向にかけて、プーマが飛びかかり、兎の喉笛に噛み付いている姿に見える。正式名称は、プーマの部分をチチカカ湖、兎の部分をウマイマルカ湖あるいはラゴ・チーコ(小さい湖)と呼ぶ。可哀想な兎はボリビア側にあり、奇しくも、収奪される歴史を重ねてきた哀れな国の、宿命を現しているようである。 ボリビア領のアンデス高原でチワナコ文明を築いたインディヘナはインカ帝国に征服され、その後、スペインに支配され、独立以後は、チリやパラグアイとの戦争に敗れ、国土が半分以上も減ってしまったと言う気の毒な国である。地下に豊富な天然資源を持ちながら、開発資金が無いため、長い間資源が開発されず、採掘されても外国資本に搾取される哀れな国で、「黄金の椅子に眠る乞食」と言われてきた。

1982年のメキシコの債務破綻以降、ラテン・アメリカ諸国では経済停滞が続き貧富の差が拡大した。低所得者の不満を背景に左派政権が次々に誕生してきた。中でもベネズエラやボリビアは反米姿勢の強い急進左派の筆頭である。2008年4月にはパラグアイの大統領選挙で61年ぶりに中道左派が勝った。ボリビアではモラーレス大統領が、中央集権の強化で資源が生む富の再配分を積極的に行おうとするのに対し、資源を握る欧米の移民派は反政府行動を激化させ、国内不安が強まっていった。

しかし、2008年9月サンチアゴにおける南米諸国連合の首脳会議ではモラーレス大統領への全面支持が表明され、さらに2009年、米国に民主党のオバマ大統領が登場し、従来の構図も大きく変わったのである。 そのモラーレス大統領は自身のインディヘナ出身を強調するためか、2010年に国名を従来のボリビア共和国から 「ボリビア多民族国 Plurinational State of Bolivia」と言う国名に変更した。一種の力の誇示でもある。長年に渡って耐えてきた抑圧と搾取への我慢が爆発したのであろう。ボリビアと同じように国名を「ベネスエラ・ボリーバル共和国」に変えたベネスエラのチャベス大統領などの反米大統領の率いる国々の民族主義の高揚は、これを一気に高まり、周辺には左より政府が次々と登場した。

中南米地域は麻薬がらみの紛争などは別として、1959年のキューバのカストロの革命戦争以来、ただ1回だけ、1982年のマルビーナス(フォークランド)戦争を除いて本格的な戦争は起きていない。反政府ゲリラと政府軍との内戦も、1996年12月のグアテマラの内戦終結ですべて終った。世界全体を見た場合、現在のイスラム教諸国や,旧ソ連の衛星国をめぐる緊張などと比べると、比較的体制の安定している大陸であるということができると思う。いつまでもそうであってほしいものである。

ボリビアの首都ラ・パスの国際空港は「エル・アルト空港」といい、海抜4080メートルにあり、世界最高地の空港だ。旅行社によっては、ここへ着いた客に"世界最高地空港へ来た"と言う証明書をくれる会社もある。この他にも世界一高いと言われるものに、スキー場、サッカー場、ゴルフ場などがある。 ラ・パスは擂鉢の底に開けたような街で、空港から市内に入るには擂鉢の縁を通らなくてはならない。下へ行くほど空気が濃くなるので低地が高級住宅地である。空港飛行機から出て普通に歩こうものなら、たちまちソロッチェ(高山病)にかかる。頭痛がしてきてからでは遅い。最低1~2日は無駄にしなくてはならない。鼻血が出ればしめたものだ。気圧が低くて頭に上った血が溢れ出るので、これで楽になれる。

私は、ホテルで酸素ボンベを借りて酸素を吸ったのだが、さっぱり効果がなかったのを思い出す。味も臭いも無く、ただ"シューシュー"と口の中に空気のようなものがはいっているのが感じられるだけで、30分も吸っていても体調に変化はなかった。マラソン選手などがゴールした直後に酸素を吸っているのを見るが、あれで本当に効いているのだろうかと思う。 高地に住むと赤血球が多くなり、重労働でも息が上がらなくなる。マラソン選手などがよく高地へトレーニングにでかけるのはそのためだ。しかし、だからといってボリビアの選手がどんなスポーツに強いと条件があるようだ。ボリビアは2002年のワールドカップ南米予選で敗退した。しかし、もし、ワールドカップがラ・パスで行われれば、間違いなくボリビアが優勝するだろう。

世界一高地のゴルフ場は球が良く飛ぶ。ある日本人駐在員が5番アイアンで250ヤードもキャリーで飛んだと喜んでいた。しかし、慣れない人間がプレーしようものなら、1番のグリーンへ行くまでにダウンしてしまうだろう。こんなゴルフ場のフェアウエーやグリーンはどんな状態なのか見たいものであったが、目の前まで行きながら残念ながら見るチャンスがなかった。 空気は平地の30%くらい薄いので御飯も早く炊き上がる、しかし、芯が残るので圧力釜じゃないと駄目だ。ラ・パスは擂鉢の中の街なので、ちょっと歩いてもすぐに坂になる。そのため此処を走る車はエンジンの馬力が30%は落ちるので古い車は走れない。

このため、ラ・パスの街には新車が多い。他の国から来た人間は、なんでこの国は自動車だけは新しいのが多いのか不審に思うが、皆その理由を聞いて納得する。 ラ・パスの中心部から擂鉢を這い上がり、4000メートルのアルチプラーノ(高原)に出ると、擂鉢に入れなかったインディヘナが住むエル・アルト(空港と同名)と言う町がある。 通りの幅だけは広いが埃っぽく、道に面して意外に小奇麗な2階建ての家並みが続く。でも、歩いている住民は100%インディヘナである。この町を抜けて行くと、スペイン人が最初に首都を建設しようとしたラハの町がある。首都であったら多分中央広場になっていたであろう、広場に、バロック風の教会が目に付く寂れた町である。1時間ほど車を走らせると、紀元前600年頃まで栄えたチワナコ遺跡が見えてくる。

チワナコ遺跡で有名なのが、太陽の門である。チワナコの巨石文化を代表する、あの門の上部の横石にはひびが入っている。1908年の地震でできたものだ。この他にも発掘された遺跡があるが、中でも半地下の宮殿跡で、周囲の石の壁には200個位の人の首が飾られている遺跡が有名だ。どんな人の顔も、この中には似ている顔があると言われるが、白人系の顔はないようだ。その他にも、まだ未発掘の遺跡らしき土が盛り上がった部分が、あちこちに残されている。チワナコ遺跡からチチカカ湖までは70キロ余りであるが、辺鄙な場所にチチカカ・ホテルと言う小奇麗なホテルがある。途中の湖岸には、底が腐り始めて役目を終えたトトラの船があちこちに捨て去られ、静かに消滅の時を待っている。

チチカカ湖といっても最初に着くのは、本物のチチカカ湖とラゴ・チーコが繋がっている狭い水道部分である。つまり、プーマに咥えられた兎の喉笛に当たる場所である。この細い水道は数百メートルしかなく、渡し舟で15分くらい掛かる。この渡しを渡ると、ペルーとの国境は目と鼻の先にあり、チチカカ湖に突き出たボリビア領の最端の町コパカバーナに通じる道が始まる。昔のインカ道の名残でもある。

渡し舟の桟橋の横に、コンクリートでできた記念碑が建っている。ボリビアにとって、悔やんでも悔やみきれない、太平洋戦争のモニュメントである。台座の一方の面には、軍人やインディヘナが遥かな海を望んでいる姿の画があり、「ボリビアは海への出口を要求する」と書かれている。反対側の面には、ボリビア軍が銃剣でチリ兵をやっつけている絵が画いてある。そして、台座のうえには、1879年3月28日の戦いで死んだ英雄エドアルド・アバロア将軍が、右腕を西(太平洋方向)に向けて伸ばした銅像が乗っている。ボリビアの太平洋への出口への欲求は、ちょうど日本の北方領土返還の悲願と同じようなものであるが、こちらの方は、国の繁栄が止まって以来、すでに130年以上も訴えつづけているのだ。チリが返還に応じる可能性などは、万に一つも無いだだろうから、ボリビアにとって未来永劫に背負わなければならない宿命である。

海への出口を奪回したいボリビア海軍は、その名前だけは今でも残し、水道を渡った向こう岸のチキーナと言う町の湖岸に、たった1艘の高速船を象徴的に残している。(現在はどうなっているか不明)。この船は水面に浮かんでいるのではなく、湖岸の「海軍司令部」の前に台座を設けそこに鎮座しているのである。これについて、ブラジルjのピアーダに面白いやり取りがある。 【ブラジルの大統領が、ボリビア大統領に、貴国は海がないのに海軍とはこれいかに? と聞くと、ボリビア大統領は、貴国は経済秩序がないに等しいのに、何故経済省があるのか?と聞いた。】

この戦争の経緯を、ボリビアの「アマルゴ・マル=悲嘆の海(オスカル・ソリア脚本、アントニオ・エグイーノ監督、製作年月日不詳)」と言う映画が詳しく紹介している。日本人には殆ど知られていない"元祖、太平洋戦争"の概要を、かいつまんでお話しよう。 『1879年初め頃、ボリビアの太平洋岸地域一帯には、この地方の鉱物資源の採掘権を、ボリビア政府から得たチリ人や英国人が多数進出していた。しかし彼らは、この地方を自国領土にしようとの野望を抱き、ボリビア政府と協定した税金を意図的に滞納して、ボリビア政府を挑発した。

当時は、通信手段としては人間の足で文書を伝える他に方法がなかった。そのため、6000メートル級の山々を越えなければならない首都ラ・パスと海岸地方の間の情報伝達は十分ではなかった。1879年の初めに、海岸地方の地質調査に行った鉱山技術者が、チリ人の横暴な進出を見て大統領に報告、政府は初めて事態の急迫に驚いた。ここから事態は一挙に戦争へと転がり落ちるのである。

これが元祖太平洋戦争の概略であるが、資源と貿易港という国を支える2本柱を失ったボリビアは今もって、経済力の弱い国であるが、近年は豊富な鉱物資源の採掘が盛んになり、特に有名なウジュニ塩湖の下には世界最大量のリチュウムが眠っていると言われ、将来に明るい希望がある。「黄金の椅子に眠る乞食」 がようやく目を覚ました。と皮肉られている所以でもある。 チリとはその後何回か国交断絶と再開が繰り返されてきたが、いずれも解決を見ずにきており、1987年4月にはウルグアイのモンテビデオで、海への出口の返還交渉が行われたが、当時のチリのピノチェット大統領は、一片の土地も譲らないと強行姿勢を示し、これに対してボリビア外相が、卑怯者とののしったり、チリ製品のボイコットを決めるなど、両国関係は一触即発の危機状態に陥ったこともあり、今もって不仲である。

渡し舟を降りた所がチキーナ村だ。眼下に湖が眺められる高台の教会の庭は、何かと言うと村人達が集まる広場になっている。カーニバルの祭りは元より、結婚式の祝いのフィエスタなどには村中の人々が集まって一日中踊り狂う。特に女性の服装は華やかで、日頃の質素な服装をこのときだけは、かなぐり捨てて華やかさを競う。喧騒を後にするとインカ道は高台の尾根のように湖を眺めながらくねくねと続いている。時たま、リャーマを引いた農夫に出会うこともある。リャーマはアルパカと共に、インディヘナが長い年月をかけて家畜化した動物で、らくだ科のなかなか気難しい動物だ。

背中の荷物が20キロ以上にもなると動かなくなり、無理に立たせようとすると、唾をはいたり足で蹴ったりする、わがままな奴である。らくだ科には、この他に、大きい順に、ビクーニャ、グアナコがいるが、これらは野生のままで、寒冷の高地を走り回っているが、近年は毛皮獲りの密漁にやられ、減ってきたようだ。 中南米に住む原住民の先祖は、2万年前の氷河期にアラスカ海峡を渡ってきたアジア人だと言う説が一般的である。アラスカから南に向けて順々に定住を始め、気性の強い部族が、豊富な食料や、温暖な気候の土地を求めてさらに南下した。従って、南に行く程、気性の強い原住民が住み付くようになったと言われている。アンデス中部に住み着いたインカ族も、スペイン軍との戦いの歴史を見ると、かなり勇猛な種族だったように思える。一番南に定住したチリのアラウカーノ族は、最後までスペイン人の侵略を許さなかったことで有名である。

兎を咥えたプーマの口あたりにある町が、チチカカ湖に突き出たボリビア最西端の町、コパカバーナである。昔インカ帝国のメッカであった町で、クスコ方面へは船で出たが、アンデス高原地方との交流に利用した石畳のインカ道が今でも残されている。リオ・デ・ジャネイロの海岸と同じ名前であるが、リオの華やかさとは全く違い、今は各地のキリスト教信者が集まる信仰の町で である。窟のようなトンネルの奥には褐色の肌の聖母マリア像がある。スペイン人が原住民の感情を考えて、肌の色を原住民と同じような色にしたと伝えられている。コパカバーナにはペルーとの国境関門がある。

しかし、インカ族の後裔であるペルーのケチュア族や、ボリビアのアイマラ族にとっては、現在の国境線は余り意識してないようで、大昔のインカ帝国の版図の中で、自由に高原を歩き回っている。 ラ・パスの夜は、やはりペーニャのフォルクレオーレを楽しむことだ。2~3日もいればソロッチェ(高山病)も治るので、高原地方のフォルクローレを聞き、踊りを見ながら、ボリビアの地酒チュフライや、シンガーニャなどを嗜むのがよい。素朴なメロディを聞いていると、いつ笑うのかと思うほど他人には決して笑顔を見せない、インディヘナの"もの悲しさ"の心の奥底を伺い知ることができるかも知れない。 (2022.1.31 改定 記) (ボリビア後編終わり)

前編

ボリビアの首都ラ・パスの中心部にある、サン・フランシスコ教会は、1549年にスペイン人の植民地化が始まるとすぐに建てられた教会である。丸屋根の塔が美しいバロック風の建物で、入り口は、"ムデハル"様式と言って、花弁のような切り込みがあり、中世スペインの特徴的なデザインである。 教会の左側の道は"サガルナガ通り"と言う登り坂で、坂の途中には大小の民芸品店がたくさん並んでいて、売っている物も千差万別だ。坂の上には、原住民の市が1年中開かれていて、生活に関わるあらゆる品物が揃っている。日本製の電気製品などもたくさんある。

(注:従来使われているインディオと言う言葉は原住民への差別言葉であるとして現在禁止用語なので、聞きなれない言葉であるが、本文ではインディヘナと国連などで使用される呼称をつかっている。) ボリビアは、ペルーと共に、私の知る限りは、南米で最も民芸品、手工芸品の豊富な国で、1軒の店でもつぶさに見ていようものなら、たちまち数時間が経ってしまいそうだ。

ラテン・アメリカの民芸品は、何処の国も大別すると、材料や形や題材は様々だが、壁掛け、置物、敷物、人形類と大体相場が決まっており、この他に金銀や宝石・輝石などを使った装身具や装飾品なども、選ぶのに困るくらい豊富にある。サガルナガ坂の真中にある一番大きい店に入ると、壁や天井まで一面に、木彫りのインディヘナの農夫、チャスキ (インカ時代の唯一の通信手段だった飛脚のこと。足が自慢の若者が、アンデスの険しい山々を越えて国中を走り回った)の姿、インディヘナが信仰した神々の顔、リャーマ、アルパカなどの動物の模様の壁掛けがびっしりと飾られている。

ボリビアは、今でこそ大した量ではないが、かっては、ヨーロッパの経済を支配したほどの銀と、錫の産出量を誇った国なので、銀や錫でできた製品は山ほどある。大は大きな壁掛けや皿から、小は小さな指輪や、ネクタイ・ピンまで、また食器でも、ナイフ、ホーク、スプーン、ナプキン立て、ペーパーナイフ等は元より、普段は使わないような、錫製のワイン・グラス、ビール・グラス、コーヒー・カップなどまで揃っている。

民芸品のトトラ船には、大きいのは1メートル位のものもある。作り方は本物とおなじようであるが、帆の上に吊るす毛糸で作った飾りものの意味が良く分からない。購入しても持って帰るのが大変で、壊れやすいので飛行機の中まで抱えてこなくてはならない。

ラ・パスから北に道を取り、ペルーとの国境線が通るチチカカ湖へ行く。途中の村々には、トラックの運転手や、沖の小島に渡りたいという、物好きな旅行者を運ぶモーターボートの運転手などが屯す、小さな食べ物屋がある。ちょいと寄って、パンチョ (コッペパンのような形をしている固いパンにチョリッソを挟んで、マスタードをたっぷりかけたホットドッグ)を食べ、セブン・アップかコカ(コーラのこと)を飲んで、少しの時間駄弁る所である。

機織の人形の顔つきは若く見える。ペルーのアンデス高地でもそうだが、、実際に高地の路上で見る機織女は、かなりな老婆である。もっとも平均寿命が短いので年齢は案外若いのかもしれない。この人形が店の棚の上に飾ってあるのを見て、一目で気に入った私は、是非売ってくれとモッサ (店の女の子)にたのんだ。売り物ではないと言うのを無理に頼んだので、足元を見られ言い値で買うしかなかった。なんと、40ドルである。それでも満足だったのだが、ラ・パスを去る時、空港の売店でこれが、たったの13ドルで売られていたのを見て、悔しい思いをしたものである。知らないということは恐ろしいことだが、こういったことも経験となり勉強になる。

ラ・パスからチチカカ湖への道とは正反対に南へ230キロ、車で3時間も走ると、昔は錫鉱山で栄えたオルーロの町ヘ着く。ここのカーニバルは、リオのカーニバル(ブラジル)、クスコのインティ・ライミ(ペルー)と共に、南米の3大祭りの一つに数えられている。このお面は、"La Diablada(悪魔の踊り)"で、悪魔が被るもので、金銀をちりばめた龍のような形をしている。踊りは最後に、悪魔が天使ミカエルに討たれて終わる。お面の実物も売っているが、とても重いし大きくて、日本からの旅行中には買えるものではない。

コカは麻薬のコカインの原料になるものだが、本物のコカインにするには、その数千倍とか数万倍の原料葉が必要だと言う。私も幾度かコカの葉を煎じたコカ茶を飲んだり、口の中で噛んだりしたが、決して美味しい物ではない。何となく生臭くいだけで、味も香りもしなかった。日本では絶対に出来ない貴重な経験だった。それでも、高地のホテルでは、高山病の予防にと旅行客に提供してくれる。麻薬も薬には違いないわけで、インディヘナ達は、子供の頃からこの煎じた茶のようなものを飲んだり、葉を噛んだりして育つので、彼らには癌や心臓病、それに目や歯の悪い人はいないと言われている。路上で売っている乾燥コカ葉は飲むだけではなく、占いにも使われる。乾燥した葉を、目の高さ辺りから地面に落とし、落ちた葉の形や高さで、色々なことを占うのだそうだ。

雑貨店のようなアラシータの店には、日常使う物から、車、家、電気製品、食料、さらにはお札や、証券類まで、生活に関する全ての物のミニチュアがある。これを買って、お酒や花などを供えてお祈りすると、願いが叶うと言われている。インディヘナの希望や夢の一旦が伺い知れると言うものである。 オルーロからさらに南に下るとウジュニ塩湖がある。南米大陸のこの辺りは、アルゼンチンのリンコン塩湖とかチリのアタカマ塩湖などがあり、湖底には世界の凡そ80%とも言われるレアメタルのリチュームが眠っている。電気自動車などの電池に欠くことのできないリチュームを巡って、先進国をはじめとする多くの国々がその開発利権の争奪戦を繰り広げている。日本勢の健闘を是非期待したいものである。 ウジュニ湖といえば2008年の5月、日本のゴールデンウイークにボリビアへ行った日本人観光客が、イスラエル人観光客を乗せた車と衝突して5人が死亡した悲しい事故が起きている。

ボリビアをよく知るには、ラ・パスとオルーロとチワナコ遺跡とチチカカ湖などだけではなく、銀の町ポトシとか、憲法上の古い首都であるスクレとか、日本人移住者が多く気候の良い、サンタ・クルスとかコチャバンバなどの町がある低い地方や、広さ12000平方キロもある雪原のような広大な塩の湖ウジュニ湖(ウユニ湖)などを見ないと、よく分からと思うが、残念ながら私は行ったことがないので、ここで紹介することは出来ない。 さらに東北部のベニ州はコカインの元になるコカの畑がたくさんある所で、南米の麻薬の主産地の一つである。普通の人が近づく所ではない。そこで、この物語では再び道を北に取り、チワナコ遺跡を通って、ペルーとの国境にある、世界一高い湖チチカカ湖へ向かう事にする。 (ボリビア編 前編おわり 2022.1.3 記)

いいね!ボタン

|

第11回

|

1980年代後半になるが、五木寛之原作の小説を元にした「戒厳令の夜」と言う映画があった。主演は、小林圭樹、伊藤孝夫、樋口加奈子などで、当時新人の樋口加奈子が、全裸のヌードでデビューしたのを覚えている。 ストーリーは、南米のどこかの国(この映画ではグラナダとなっていたと思う)から流れ出た有名絵画を、伊藤孝夫、樋口加奈子の二人がその国に返しに行き、そこで起きた反乱に巻き込まれて死んでしまうと言う筋書きに、小林圭樹がに扮する自衛隊の幹部がクーデターのようなことを起す話が絡んでいたように思う。残念ながら詳しい事ははっきり覚えていない。

物語りの中の反乱は、チリのアジェンデ政権を倒した、ピノチェット将軍の革命(1973年9月)をモデルにしているようであった。この革命シーンなどの海外ロケがコロンビアであった。映画の中では特に撮影地についての説明などなかったが、映画を見ていて、見覚えのあるモンセラーテの丘やら、国立競技場だとか、ボリーバル広場などが出てきたのですぐに分かった。 モンセラーテの丘は、市の西に立っていて、ボゴタ(注1)のシンボルである。ここからは新旧市街が一望にでき、特に夜景が素晴らしい。

頂上には教会があり、祭壇の後に回ると、何百、いや何千かもしれない松葉杖と、落書がびっしり書かれたギブスが、通路一杯に積み重ねられている。ここは、身体障害にご利益のある寺院なのである。この丘にはリフトとロープウエーの両方で登ることができるが、この丘の下がすりやかっぱらいがうようよしている、観光客などにとってはまことに危険な所である。丘の手前に南米解放の英雄シモン・ボリーバルの別邸があり、年中観光客で賑わっている。

1996年12月にグアテマラの内戦が終わって、ラテン・アメリカには平和がやってきたと思っていたが、コロンビアだけは永らく麻薬集団の反政府軍との間で、争いが絶えなかった。現在は平和協定ができている)。そのあおりを食って、日本人の誘拐事件も時々起きた。まことにお気の毒なことである。でも多少の危険は何処の国にもあるもので、よほど運が悪くなければ、そうそう、危険な目に遇うものではないと思うが、如何なものであろうか。

コロンビアといえば、まず思い浮かべるのは、コーヒーとエメラルド、そして、近年はカーネーションであろう。コーヒーは、南米ではブラジルに次ぐ生産量を誇っている。中西部アンデスの1300メートルから1800メートル位の高原で栽培され、現地ではティントと呼ばれており。そのマイルドな味は日本人にも珍重されている。 その昔、クレオパトラがすっかり気に入っていたと言われるエメラルドは、世界の60パーセントを産出する。昔、日本人の河合誠一さんと言う人が、コロンビアで産出するエメラルドの半分を輸出していて、エメラルド王と言われていたが、その後はどうなったのだろうか。風聞によると、何か犯罪に巻き込まれたと言うようなことを最近聞いた。

このような国だけあって、かっては、ボゴタのエル・ドラド国際空港に着くと、ロビーへの通路の両側のショウ・ウインドーには、エメラルドの原石がたくさん陳列されていて、この国を訪れた旅行客の欲望を刺激していた。エメラルドには澄んだ色(透明度が高いので色が薄い)のものから、濃い緑色まであるが、欧米人は澄んだ色のものを好み、日本人は濃い色を好むと言われる。

我々が買うのには、やはりこのような店で買うのが間違いない。宝石にとって、台や枠に使うので絶対に欠かせない金やプラチナもコロンビアは南米最大の産出国であるが、その割には指輪でもブローチでも驚くほど安いと言うわけではなく、値段はせいぜい日本の半分位だったと覚えている。それに、これは覚えておかれると良い、南米の指輪、ネックレスなどの台に使う金は、ほとんどが14金である。色が18金にくらべ黄色っぽい。 また、あまり知られていないが、コロンビアは日本へのカーネーションの輸出量が膨大である。何時間くらいで成田まで来るのか知らないが、特に、"母の日"が近くなると、この量が急激に増える。コロンビアは、宝石や金、プラチナがたくさん採れ、国花にもなっている美しい蘭の花があちこちに咲き誇り、色とりどりの果物が溢れ、美味しいコーヒーがふんだんに飲め、人々は陽気なクンビアのメロディーに乗って踊る、色彩溢れる美しい国である。その上、コスタ・リカ、チリと並び、石を投げれば美人に当たると言われるほど、美女が多く(注2)すべてが羨ましい国なのに、残念なことに麻薬にからむ血生臭い事件が多く、何となく行き難い遠慮したくなる国であったが、数年前、政府と反政府軍との和解が成立し、平和が戻ってきた。

また、この国は南米西海岸に横たわる火山帯の上にあり、ご多聞に漏れず地震が多く、火山の爆発もある。1985年には西部のネバダ・ルイス火山が爆発し、泥流で麓のアルメロという町が消滅した。1993年1月にはガレラス火山が爆発し日本人研究者も危険な目にあった。1994年6月、1995年2月、1999年1月とM6以上の大きな地震が起き、最近では2008年5月に中部でM5.6の地震があり6人が死んだ。 ボゴタ市内にある黄金博物館は、コロンビアに行ったら是非見学しなくてはならない場所だ。"エル・ドラ-ド"と言う言葉は、新大陸の征服者達がアマゾン川の流域に求めた、伝説の黄金境のことであるが、この伝説の発祥地がコロンビアである。1939年に建設された博物館で、サンタンデール公園の一角にあり、ものものしい警備がなされている。

収蔵する黄金の品々は36000点に及ぶといわれ、中に入るとガラス・ケースの各陳列棚には、大は宗教儀式の装身具や装飾品から、偶像、器などまで、まばゆいばかりに燦然と輝いている。中でも小さい製品は、並べてあるのではなく、ガラス箱の中に雑然と放り込んであると言う表現がぴったりする。 2008年9月に、東京上野の国立科学博物館で 「ジパングとエル・ドラド」 と言う展覧会があった。世界の有名な金製品が陳列された中に、このコロンビアの黄金博物館の所蔵品の一部が出展されていたのを覚えている人もいると思う。 このような国なので、コロンビアの民芸品は、金銀を使った物が多く、デザインは蘭(オルキディア)の花をあしらったものが特徴的である。その他には、南米定番の革製品や陶磁器、籐細工、牛の角をつかったものなどがある。牛の角と言えば、ボリーバルの別荘の入り口から建物までの、アプローチの両側の土留めが、全部牛の背骨を埋めたものであったのには驚いた。 果物や野菜を満載したトラックや、チーバスと言う乗合バスを模した陶製の置物は、日本でも、ラテン・アメリカ製品を扱う民芸品店で売っている。(一時に比べ最近はこの種の雑貨を売る店がほとんど見られなくなってしまった)。革の袋は元々は馬に乗った昔の旅行者が、ワインや水などを入れて携帯したものだが、現在では模様や風景などを画いたものが室内装飾品として民芸品になっている。

また、コロンビアの代表的音楽は、チリのクエッカに似た、男女がペアーになって回りながら踊るクンビアである。観光客相手の市内のショー・レストランで、毎晩鑑賞することができ、これを形取った人形もたくさんある。市内にある巨大なガレリア(吹き抜け式のショッピング・センター)"ウニ・セントロ"は、南米のガレリアの中でも草分け的存在と言えるものである。

コロンビアには、植民地時代の面影を今も色濃く残しているカルタヘーナとか、コーヒー、砂糖産業の中心地カリとか、常春の気候で国花の蘭の主生産地メデジン、それに紀元前900年頃まで栄えた石像文化の遺跡があるサン・アグスティンなど、観光地としての魅力を十分に備えた所が各地にあるが、私は、訪れる機会がなかったため、紹介することができず、また、収集した民芸品も少ないので、コロンビアについては底の浅い内容になってしまったのが残念である。 そこで、メデジンと言う都市の名前が出てきたついでに、アルゼンチン・タンゴを多少なりともご存知の方はご存じと思う、不世出の偉大なタンゴ歌手、カルロス・ガルデルが、メデジン空港での飛行機事故で死んだ、と言うことに触れておこうと思う。この真相は、86年も経った今でも、完全には究明されていないミステリー物語である。この物語は、(財)ラテン・アメリカ協会発行の機関紙「ラテンアメリカ時報」、1993年7月号および、世界の音楽情報誌「ラティーナ」、2015年8月号に発表している。

メデジン空港のある、アンティオキア州という所は、タンゴは我々の州の音楽だなどと言うほど、狂信的タンゴ・フアンの多い所である。ガルデルが、このような所で死んだというのも、神話の導いた運命かもしれない。 この事故の詳細については 上記雑誌の記事の元になった私のホームページ の 「メデジン空港の事故の謎に迫る」に詳しく記載してある。 アルゼンチン人の話が長くなってしまったが、コロンビア編はこの辺で終わりにしたい。

いいね!ボタン

メッセージもよろしく |

第10回

|

チリは南米大陸の西側に張り付いたような地形をしている。南北の長さは南緯18度20分から56度までの4200キロもありながら、東西は一番広いところで僅か180キロしかない、鰻のような国である。サンチアゴの空港を飛び上がる飛行機が、風向きにより東に向かって離陸すると、目の前にアンデスの山々が屏風のように立ちふさがり、ぶつかるのじゃないかと、ひやりとすることがある。

国土の端から端まで飛行機でも5時間かかる。これだけ長い土地のため、気候も北部の酷暑地帯から、南極に近い極寒地帯まで、地球上のあらゆる気候が存在する。北部は地球上で最も乾燥した砂漠地帯であり、塩湖があり温泉が噴出する。此処のアタカマ砂漠は標高が3000米もあり空気が澄んでいて 「宇宙に一番近い観測地」として各国の天文台が集中している。ここの気象条件は太陽光発電にも適しており、東大が2008年から世界最大級の太陽光発電を始めた。

南部に行くに従い雨の多い地域になり、無数の湖沼が点在する風光明媚な地帯になる。最南部は森林と川と入り組んだフィヨルド地帯でマゼラン海峡まで続いている。このため海岸線が長く、総延長距離はヨーロッパの海岸線よりも長い。さらに、本土から3800キロ離れた南太平洋上の謎の孤島、モアイ像で日本でも良く知られるようになった、イスラ・デ・パスクア(イースター島)もチリ領である。 イースター島も観光客が増えて、落書きとか石像の破壊など様々な犯罪に犯されるようになってしまった。

民芸品の旅という本題を無視すれば、チリについては書くことが一杯あるが、本編では南部と中部それに北部から、主に日本人には余り知られていない話題を取り上げることにした。 米国の故ケネディ大統領が作ったと言われる、パンアメリカン・ハイウエーはアラスカからチリのプエルト・モンまで南北のアメリカ大陸の太平洋岸を走っているが、途中パナマとコロンビアの間のダリエン湿地帯で切れている。何故切れたままなのかはっきりした理由を知らないが、地質的に工事が難しくて建設できないからだとか、戦略的理由から南北を分断しておくためだとか、口蹄疫の牛が陸地伝いに米国に入ってこないようにするためだとか、いろいろ言われている。

ずっと以前、南米の牛の口蹄疫の流行が問題になり、米国が第二次大戦後、中米地峡地帯までは、この病気にかかった牛を個別に処理し絶滅させた。 広い南米には手がつけられないが、この分断のお陰で、口蹄疫にかかった牛が中米以北に来る心配はないと言う話しを聞いたことがある。日本でアルゼンチンの肉が食べられない理由は、

パンアメリカン・ハイウエーの南の終点プエルト・モンは、鉄道や長距離バスの終点でもあるし、アンデス山脈を越えてアルゼンチンと結ぶ、数本の陸上交通の一番南のルートの終始点でもある。大袈裟に言えばチリだけでなく、南米文明の終点とも言える都市である。此処から南はフィヨルドと、森と川の間に荒れた平地が続く、殆ど人の住まない地域になり、道がないので交通は船頼りである。 プエルト・モンとアルゼンチンのサン・カルロス・バリローチェを結ぶアンデス超えのルートには四つの湖があり、船とバスを乗り継いで超えるのだが、真夏でも真冬の服装が必要だ。

しかし、このルートは他のルートに比べ,風景が抜群に美しい。特に一番西にあるジャンキウエ湖の東側に聳える"オソルノ火山"は、日本人にチリ富士と呼ばれるのにふさわしい優雅な姿を見せている。チリとアルゼンチン国境の南部アンデス山脈には休火山がいくつもある、いつ噴火するか分からない。2008年にはチロエ島の東に位置するチャイテン火山が爆発した。火口から30キロのチャイテン町の住民4000人が海軍の艦艇で避難した。 ジャンキウエ湖畔の町、プエルト・バラスは、赤いとんがり屋根のバンガローや白い教会が、緑の森に点々と浮かび、通りには薔薇やチリの国花コピウエ (日本名:ツバキカズラ=真っ赤な筒のような花をつける) が咲き乱れる、それはそれは美しい町である。 チリとアルゼンチンは、南米大陸最南端の島フエゴ島の国境線を巡り犬猿の仲であった。1982年4月~7月、アルゼンチンがマルビーナス諸島(フォークランド)の領有権をめぐって英国と戦争した頃は、チリがアルゼンチンの情報を英国に流したりして敵国に肩入れをしたため、さらに関係は悪化した。このため、当時は特に両国の国境警備は厳しく、旅行者も随分と厳しい検査を受けたものである。

私は、マルビーナス戦争の最中にメンドーサから国境トンネルを抜けてチリに入った。国境を越えてすぐに、カメラの絵が画かれた標識の下で写真を撮った。この標識は写真撮影に適した場所を示すものだが、突然、白いジープが現われ自動小銃を突きつけられて、カメラをよこせと脅かされた。そんなものには気が付かなかったので抗議したら、そのままジープに乗せられ、近くにある国境警備隊の本部に連行され、フイルムを抜けと強要された。36枚撮りフィルムの最後の2~3枚を此処で撮っただけなので、それまでの貴重な撮影まで駄目になってしまうので拒否した。アルゼンチン電気通信庁長官からもらった、駐在目的の身分証明書を見せ、帰りにここを通る時までに検閲して、不適当なものだけ没収して返してもらうことで合意した。しかし、帰路には、このときの将校がいなくて分からないと言われ、未解決になったその後、チリ電気通信公社を通じて執拗に交渉してもらった末、半年後にプリントだけが返ってきた。

後にアルゼンチンの新聞記者にこの話をしたら、プリントだけでも返してくれたのは、極めて珍しいケースだとのことだった。それにしても、自動小銃を突きつけられた時は鳥肌が立ったが、よく平気で強気に交渉できたものと、後になって、その時を思い出し、改めて恐怖感を蘇らせたものである。 しかし、今では国境検査もおおようで旅行者も増えた。細長いプエルト・モンの南の端にあるアンフェルモ港周辺は手工芸品店がびっしりと建ち並ぶ民芸品の宝庫である。チリ特産の輝石ラピス・ラスリを始め、珍しい虎目石の装飾品、銀のアクセサリー類、銅板画や食器類、カバンなどの革細工や、革に焼き鏝で風景を描いた壁掛け、動物などの陶製品、木彫りの人形などが、どの店にも、所狭しと並べられている。衣類では、アルパカの毛をふんだんに使った分厚いセーターやチョッキなどが、無造作に山積みされて、埃をかぶっている。

アンフェルモ漁港はチリでも有数の漁港で、市場の中には獲りたての魚介類をすぐに食べさせてくれる店がたくさんある。数種類の魚介類をソーセージやじゃが芋と一緒にぐつぐつ煮た"クラント"と言う煮込みが名物だ。日本人の旅行者は殆ど来ないが、パルプ材の買い付けの商社マンや日本漁船員が来るので、日本人らしいと見ると、"ウニ、カニ、アワビ、オイシイヨッ!"と日本語で愛想を振り撒いて寄って来る。 アンフェルモからフェリーで30分の所に南米第2の大きさのチロエ島がある (因み1位はティエラ・デ・フエゴ=火の島)。途中の風景が美しいが、その中に1960年のチリ地震 (日本の三陸沖まで津波がやってきたことで有名な地震)の震源地で、地形が変わったのがはっきり見られる場所がある。

1972年ごろから、日本のJICA(海外協力事業団)がフィヨルド帯で紅鮭の養殖を始めた。南半球であっても、北半球で鮭が住むのと同じ緯度なので、簡単に養殖ができると思ったようだが、鮭の生活本能は、そうは簡単に南北が逆にはならなかった。稚魚を放流しても帰ってこないのである。いろいろと試行錯誤を繰り返してきたようで、その実験の過程で漁獲した鮭を1980年代にはチリやアルゼンチンにいる日本人に供給してくれるようになった。アルゼンチンの港に入った日魯漁業の船が、新巻きにした鮭を祖国を遠く離れた日本人駐在員達に頒布してくれたのである。

魚と言えば目の赤くなった深海魚(銀ダラと言われるメーロもこの仲間)とか、水揚げされてすぐに火に通され、砂だらけで、じゃりじゃりな貝などが平気で売られている頃に、日本の船が日本人用に作った新巻き鮭は、本当に嬉しい贈り物であった。それが今では、日本のスーパーやデパートで、ノルエー産鮭との競争でいつでもチリ産にお目にかかることができるようになった。

JICAの実験は成功しなかったが、その後をチリ政府が引き継ぎ完成させ、世界の鮭漁獲高第二位の地位にまで成長させたのである。日本の水産技術の素晴らしい偉業だと思う。牧畜業と林業と発電所で占められていた寒帯地方に、新たな資源が生まれた。 首都サンチアゴは細長い国土のほぼ中央部にある。アルゼンチンのメンドーサとはバスで約8時間で連絡している。このルートは、チリとアルゼンチンのワイン産地の真っ只中を過ぎ、アンデス山脈の最高峰アコンカグアのすぐ南の山腹に入り、山脈の下の約2キロの国際トンネルを潜り抜ける。トンネルの中は殆ど真っ暗で、途中に両国の国旗を描いた電光看板が地下の国境を示しているだけである。

このトンネルの真上、標高4200メートルのクンブレ峠に、1902年にチリとアルゼンチンが不戦の誓いを立てて、両国の軍隊が青銅の大砲を溶かして作ったと言う、左手に十字架を持ったキリスト像(キリスト・レデントールと言う)が立っている。訪れる人も殆どいないアンデス山中に立つ、赤銅色のキリスト像が神秘的に感じる。白い台座には 『レデントール(救世主)の足元で結んだ平和を壊そうとすれば、この山は消えうせてしまうであろう』 と刻まれている。 チリを語るとき、3Wとか3Cとか言うことがよくある。3Wは、ワイン、ウーマン、ウェーザーのことで、ワインはアルゼンチンと共に,世界のワイン大国であるし、美人の女性が多いことでも有名だ。

また、ウエーザーは、春はリンゴ、アンズ、菜の花など黄色い花が山野を埋め、夏には真紅の国花「コピウエ」や紅薔薇などの赤い花が妍を競い、澄み切った晴天が続く四季の彩りを言ったものである。 3Cは、美人の多い国の頭文字を取ったもので、コスタ・リカ、コロンビア(コロンビアの中で特にカリ市のことを言うようだ)と共に、美人の多い国として世界的にも有名だ。確かに街を歩いていても、しなやかな腰つきで黒髪に黒い瞳の美人が多い。何年か前に、青森県の何とか公社の馬鹿職員が、日本に来ていたチリ女に逆せ上がり十数億円を貢いだ話しがあったが、ラテン・アメリカ人の性格は、「人間性悪説」が基本で、騙される方が馬鹿だと言うことになるので、多額の金を貢がれても貢く方が悪いと思っている。ただし、彼女達も歳相応(一般的には20歳代後半)になるとラテンの血は争えず次第に太くなっていく宿命を背負っているのが哀れだ。

1973年にアジェンデ社会主義政権がピノチェットの軍事クーデターで倒れた後、厳しい軍政が続いたが、1990年に民主的選挙で漸く民政が復活した。軍政当時、ブエノス・アイレスでは、チリの言論統制を皮肉って、こんな小話が流行った。 ≪サンチアゴの犬が遥々とアンデスを越えてアルゼンチンにやってきた。アルゼンチンの犬が "チリには食い物がないのかね?" と訊ねると、チリ犬は "何とか食べているよ" と答えた。"じゃ、着る物がないのかね?"、"それもあるよ"、"それじゃ、一体、苦労して何でアルゼンチンくんだりまで来たんだね?"、"思いっきり吼えたいからさ"≫。当時は街の角々には軍隊と警察が交互に立っていた。市民生活は緊張しており、通りには紙屑一つ落ちていない清潔な街で、旅行者には安心だったことを思い出す。

ところが今では、サンチアゴの中央広場では、昼日中でもそこここに人だかりが出来て、政治に関する街頭討論会が活発に行われている。10数年前には想像もできなかったことである。時の流れの偉大な力に驚き入るばかりであるが、一番驚いているのは、ほかならぬチリ国民そのものではないだろうか。この他広場では大道芸人の興行や、街頭画家の活動が盛んである。 サンチアゴには観光ポイントが殆どない。市内にある小さな、サンタ・ルシアの丘か、もう一つのサン・クリストバルの丘へでも登って、市内を一望にするしか楽しみはない。市内を回って驚いたのは、市の西部に位置する、ラス・コンデスと言う高級住宅地である。

1軒の家でも広い敷地は雑木林に囲まれ、小川が流れ、小高い丘のような起伏もある。これが1軒の敷地なのである。ラテン・アメリカ諸国の金持ち階級は、人口の1%にも満たないが、日本人には想像できないほどの金持ちが多く、貧富の格差は物凄いものだ。チリにおいても、ピノチェット政権が進めた新資本主義と称す民営化を推進する政策で、一部の資本家が富を増やした結果格差が多くなったためだといわれる。つい昨年も、地下鉄のたった30円ほどの値上で学生の猛烈な反発を食らった事件があった。

その結果、格差是正を認める新し憲法草案の是非を問う国民投票が行われ圧倒的支持をえた。チリも変わろうとしている。 中央広場を取り囲む建物の一つに、1階全部 が民芸品店になっている所がある。ここには、高級装飾品を始め家具,生活用品などを売る店から、小さな土産品的民芸品などの店まで数十軒も並んでいる。ある店でいい物を見つけても、念のため他の店も見て、再び元の店に戻ろうとしても、同じような店が並んでいるので、分からなくなってしまうほど、複雑でたくさんの店がある。

市内の目抜き通りを一寸奥に入ると、洒落たブティックや宝飾店、靴屋などが並んだ小道が所々にある。ブティックでは、民芸品店にあるのとはちょっと違った、都会的センスのデザインをしたアルパカの高級セータやカーディガンなどを見っけることができる。宝飾店には、これも細工の技巧に優れたアクセサリー類がある。こうした場所を見つけるのが、ヨーロッパ流に洗練された、サンチアゴの本当の魅力を求める歩き方かもしれない。 チリの北部は元々は、ボリビアとペルーの領土であった所である。アリカ、アントファガスタ、イキケ、カラマなどは、ボリビアの経済を支えた重要な地域であった。この地域は、乾燥度世界一と言われるタラパカ砂漠やアタカマ砂漠を挟んで、硝石、銅、塩、金、銀、硫黄、石英、モリブデンなどの鉱物資源の宝庫で、所々に温泉が噴出している。

特にチュキカマタ銅山の露天掘りは有名で、今でも毎日大勢の観光客が見学に訪れる。1860年代にノーベルが発明した火薬の原料になる硝石が、この地方から大量に産出され、ボリビア経済の根幹を支える貴重資源であった。 ボリビアの太平洋岸と首都ラ・パスとは真ん中にアンデス山脈が聳えていて十分な行き来ができず、政府の目が十分届かなかった。これに目をつけたチリは、英国と組んで、この地の権益を手に入れようとしてボリビアを挑発した。1879年2月には、ボリビアと同盟を結んでいたペルーがまづ宣戦を布告し、太平洋戦争が勃発した。十分に準備をしていたチリ軍は、ペルー、ボリビア連合軍を破り、思惑通りに今の利益を手に入れた。チリらしい極めて巧妙な、汚いやり方である。 両国は領土の一部と貴重な資源を奪われたが、特に哀れなのはボリビアで、国の将来を左右する経済的2大要素を一挙に失った。

つまり、資源の宝庫と貿易の拠点になる海への出口を一遍に失ったのである。このことが、いかに大きな損失だったかは、その後のボリビアの貧困ぶりを見ても分かるし,今も南米の最貧国に甘んじている現状からも、当時の政府の不手際が如何に大きな失政だったかが分かるというものである。この戦争については、ボリビア編で述べようと思う。 チリを観光するのに4200キロもの長い国を全部歩くことはない。北の方は砂漠だし、南部は交通手段が極めて悪いので、サンチアゴと100キロほど北西の太平洋岸に面した保養地ビーニャ・デル・マルと、日本などへのワインを積み出す、バルパライソ港などを見物し、プエルト・モンまで1000キロをバスか列車で途中下車しながら歩けばよい。

チリは海産物が美味しいとよく言われるが、確かに魚介類は豊富であるが、料理方法が違うので、人は、必ずしも美味しいとばかりは言えない。特にシーフードと言われるものは、いきなり生で食べたりすると下痢を起こす。例えば、日本では高級品である "うに" などが、嘘みたいな安い値段で食べられる。この際と思って腹いっぱい食べたりするとてき面である、つまり、旅をしながらこの辺まで来るには、日本を出てからかなりの日数がたっている筈で、体力的にも疲れて抵抗力が弱まっていることなどから、簡単に腹をこわしてしまうのである。 食べ物をほどほどに、他の南米の都市とは一味違う、ゲルマン調の落ち着いた雰囲気の街を歩き、数多くある博物館、美術館などを周る。天気がよければ、広場やビルの角には、大道芸人や青空画家が通りかかる人々に、愛想を振り撒いているのに出会う。夜はショー・レストランで食事をしながら、チリの伝統的民族舞踊であるクエッカなどを鑑賞するのが、短い時間でのチリ旅行のコツだと思う。 (チリ編終り 2021.10.31)

いいね!ボタン

|

第9回

|

赤道の下には15以上もの国や島嶼があるのに、南米のエクアドルだけが"赤道"の名前を独占しているのは不思議な話である(アフリカに赤道ギニアと言う国があるが、この国の位置は正確には赤道より少し北にずれている)。

赤道直下でありながら、涼しい風が吹き、北部アンデスの高峰には万年雪が残っている、太陽とは一見縁のないような感じのするエクアドルは、南米大陸の中では、ウルグアイに次いで小さく、インデイッヘナ(”インディオ”は差別用語なので私は使わない)の割合もボリビアに次いで多い国である。この国については、日本では余り知られていないように思えるし、実際に世界的なニュースにも乏しい国である。日本と関係のあることを私の知っている範囲であげてみよう。

②1931年に米国の宣教師がキリスト教放送のために開局した"アンデスの声"短波放送局が、1964年から長年日本語放送を行っていた。ラテン・アメリカに関心のある人はたいてい知っていた。この放送局はキト市の外れにあり、世界の18の言語で放送しており、民族音楽や現地の出来事などを伝える番組である。情緒ある局名とともに、宗教を越え、世界の短波放送愛好家に広く知られていたが、今はもうない。

④何気なく食べているバナナの中には、エクアドル産がたくさんあり、2008年頃からは移住した日本人が、自分の名前をいれたバナナを日本に輸出している。田辺農園はその中でも先駆者的存在である。一度召し上がって頂きたい。 この国の商業経済の中心地は、太平洋に面した港湾都市グアジャキールで、首都キトはアンデスの山中の盆地のような場所にある。玄関口の、マリスカル・スクレ国際空港は、飛行機から見下ろすと、滑走路がたった1本だけの小さな空港である。空港はキト市の北の外れにあり、中心部から約10キロ離れている。キト市は新旧2つの地域に分かれていて、新市街には、公園や近代的なビルやホテル、文化施設や官庁などがあり、旧市街には、植民地時代の古い建物が残っており、住宅街の通りは狭く、ごちゃごちゃした感じで民芸品などを売る店も多い。

この他に、民芸品とはちょっと異質であるが、これこそエクアドルにしかないと思われる、"Tzantza(ツァンツァ)"と言う、人間の首を干して縮小したものの複製品がある。本物のツァンツァは、ヒバロ族が、部族間の戦争で捕虜にした敵の首を、そのまま約半分の大きさに干し固めて作ったものである。頭蓋骨そのものを縮小するのだが製法は秘密だそうだ。この風習は、戦った仇敵への呪いのために、捕虜の首を自分の家の天井にぶら下げておき、朝夕これに向かって思い切り悪口を吐くと言うものである。ある米国人が、製法の秘密を探ろうとしたところ、自分がツァンツァにされてしまったと言う話がある。以前は本物も売られていたが、今は販売禁止になっている。男よりは女、土人よりは白人の首の方が高いそうだ。民芸品として売られているものは、後述の写真のように、羊の鞣革を使った模造品であるが、実に良く出来ている。2018年2月に上野科学博物館でインカ展があったとき、このツアンツアが展示されていたが、この章に載せた私の物よりずっと小さいものだった。

エクアドルに行ったなら、"赤道記念碑"は絶対に見落とせない場所である。記念碑はキト市の北方約22キロの、サン・アントニオ村の広場の中に建っている。記念碑は高さ30メートルで、てっぺんには直径4.5メートルの地球儀が乗っている。記念碑の下には、南北緯度0度を表す赤と白の線が引いてある。ここを訪れた観光客は、必ずこの線を跨いで写真を撮る。南北両半球一跨ぎと洒落るわけだ。この記念碑は、以前はもっと辺鄙な場所にあったものを、1979年頃に現在の場所に移設したものだ。今の場所は周りに土産物屋が沢山並び賑わっている。この他にも、赤道を示す標識は、南米大陸の太平洋岸を南北に走る、パン・アメリカン・ハイウエーなど、赤道直下に当たる場所に大小の標識が立てられている。

エクアドルと言う国は、インディヘナの数がボリビアに次いで多い。しかし、ラ・パスのように、街中に伝等的衣装をまとった人たちが歩いているわけではない。その代わりではないが、地方にはインディヘナの町や村が沢山あり、毎週土曜や日曜にはインディヘナの市が立つ。

ガラパゴス諸島がエクアドル領だと言うことを知らなくても、この諸島の名前だけは有名である。チャールス・ダーウインの進化論で世界に知られたガラパゴス諸島は、1978年に世界自然遺産第一号に指定された。この貴重な島々も、島の開発や、1994年5月に起きた大規模な山火事、さらには、心無い観光客が棄てるゴミ、付近で起きたタンカーの座礁事故で流れ出した大量の重油などが重なって生息地を襲い、生態系を壊す環境破壊が、予想を超える速さで進んでいる。こうした環境破壊に警鐘を鳴らす写真集「ガラパゴスがこわれる」を、日本人の藤原幸一さんという人が2008年2月に出版した。人間の活動がいかに自然をかえてしまうか、本当に恐ろしいと語っている。この諸島にしか生きていない、陸イグアナ、象海亀、飛べないコバネ鵜、ガラパゴス・ペンギンなど、そのうち見られなくなるかも知れない。象海亀は、かって25万頭もいたのに、今では最大に見積もっても約1万4千頭しかいないと言われる。保護の努力が続けられているが、密漁者に獲られたりして、減少が続いている上に、人間が島に持ち込んだ動物達が、卵や子亀を襲ったりして、減少に拍車をかけている。

地震も自然現象の一つと捉えるのならば、エクアドルは、むせ返るような湿気に覆われた海抜ゼロの海岸地方から、涼しい高原、活火山の多い火山地帯、未だに外界との接触を拒んでいる原住民のいる密林地帯まで、全ての自然現象や環境を揃えた欲張りな国である。南米の国々の中では治安の良い国なので、ペルーへ行くチャンスがあれば、2~3日日程を水増しして、赤道を跨いでくるのも一興であろう。ただし、音楽や食べ物は余り期待しない方が良いかもしれない。(2021.10.3 改正版)

いいね!ボタン

メッセージもよろしく

|

第8回

|

南米大陸の中で国と国とが本格的に戦争をしたのは、過去に僅か3回だけ(注)であるが、パラグアイは、そのうちの2つの戦争の当事国となっている。一つは1864年から5年間も続いた、パラグアイとアルゼンチン、ブラジル、ウルグアイ連合軍が戦った三国戦争である。この戦争では大敗を喫し、悲惨な経験をした。もう一つは、1932年から1935年にかけて、ボリビアと戦ったチャコ戦争で、これには勝った。後の一つはパラグアイは関係ない。1879年から1883年まで続いた、チリとボリビア、ペルー連合軍が戦った、いわゆる"元祖太平洋戦争"である。

(注)チリとスペインの戦争、アルゼンチンと英国の戦争など大陸外の国との戦争を除く。 パラグアイの原住民はグアラニ族で、南米の原住民の中でも、最も従順で素朴な種族である。このためか、スペイン人が侵入してきた当時は、南米各地の原住民がスペイン人に対する激しい抵抗戦争を起こしたのに、パラグアイでだけは、このような抵抗を受けずに、スペイン人は入植することができた。

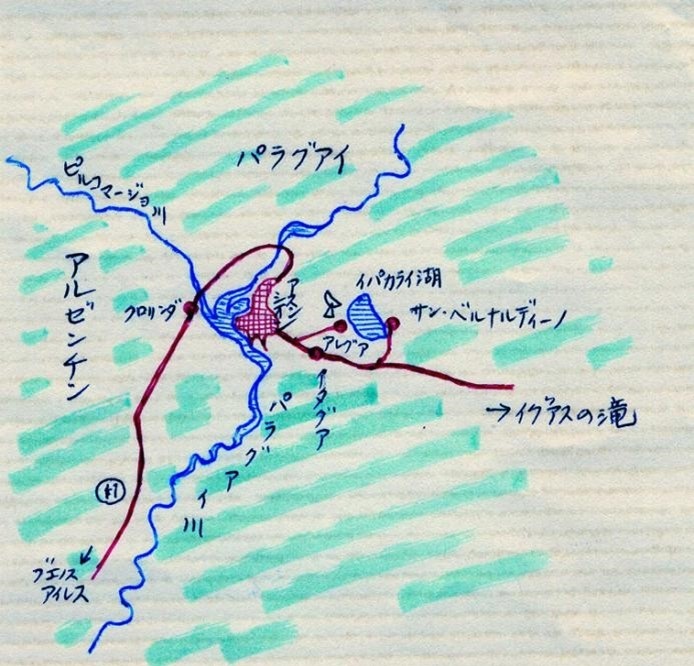

アスンシオン郊外に国内唯一の湖、イパカライ湖があり、海のないパラグアイ人の格好の保養地になっている。ラテン音楽愛好家ならば、この湖の名前を題にした"イパカライの思い出"と言うフォルクローレをご存知の方も多いかと思う。

パラグアイと言う国には、大きな遺跡はなく、遺跡と言えば、先に述べた"レドゥクシオン"の跡くらいであり、 地勢的にも森林や湿地帯が多くて、自然美と言うような風景・景観に乏しく、観光資源の少ない退屈な国である。このため観光客も少なく、同じ途上国のボリビアと比べて、外貨収入の資源の点で劣っている。この国に来る観光客は、イグアスの滝を見物に、ブラジルやアルゼンチンにやってくる人が、時間の合間を見て、パラナ川に掛かる国際橋"友情の橋"を渡り、シウダ・デル・エステに革製品を買いに来るか、或いは、月からも見えると言われるほど大きい、世界最大のダム"イタイプー"発電所を見学する人達などであろう。 (ブラジル編イグアスの滝周辺図を参照されたし) 始めてパラグアイを訪れた時、自動車で行ったが、遠くから放牧されている牛を見て馬と間違えた。体格が細くて腹にあばら骨が浮いているので、どう見ても牛には見えなかったからである。近くに寄って始めて牛だと気がついた。色々聞いた結果、牛らしくない理由が分かった。

これに反して、ウルグアイやパラグアイなどのように、大きな山はないが、地勢全体に傾斜地が多く、牧草が十分ではない土地に住む牛は、草を求めて斜面を移動しなければならないため、肉は硬くなり、痩せているというわけなのだ。 パラグアイの民芸品は、世界的にも有名な、"ニェアンドゥティ"に尽きる。これは、日本語に訳すと"蜘蛛の巣様刺繍"と言う。一口に蜘蛛の巣刺繍というが、二つの種類がある。

かっては国道の上まで店を広げて観光客に呼びかけていたが、いまは、国道が拡張され、店も大分道の内側に引き下がった。このほかには、他の国と同様に、木彫りの動物や壁掛け、人形類、それに革製品などがあるが、革製品はナメシが固い。 民芸品ではないが、パラグアイと言えば、アルパ(インディアン・ハープ)と言う、34~36本の糸を持つ弦楽器が有名だ。アルパの音色は高い金属性の音で、心に響くが、演奏される曲は単調なものが多く、初めて聞く人にはみな同じ曲のように聞こえると言われる。また、民族芸能として、ダンサ・デ・ボテージャ(瓶踊り)と言う踊りがあるが、異国人には珍しい踊りであろう。東洋人に似た顔つきと体型の美女が、頭の上にビール瓶やワインの瓶を5~6本も重ねて、リズミカルな音楽に合わせて踊るのだが、観客は終わるまで、はらはらのしどうしである。 一般の日本人の行くツアーの観光ルートからは全くと言ってよいほど、取り残されたパラグアイであるが、アルゼンチンやチリなどからは、"田舎っぺえのパラゲーニョ"と言われるほどの素朴な国であり、治安も良いので、グアラニ族の笑顔を見て、ひと時のんびりするにはもってこいの国である。 おわり

(2021.8.29記 パラグアイ編改定版)

いいね!ボタン

メッセージもよろしく

|

第7回

|

我々は1985年以来長い間、”ウルグアイ・ラウンド” と言う言葉を、新聞やテレビで数え切れないほど聞かされていた。ラウンドとは丸テーブルのことで、ウルグアイ・ラウンドをスペイン語では、Mesa redonda de Uruguayと言う。丸いテーブルについて多角的な貿易のことを話し合おうと言う場のことである。2001年に新たなラウンドが中東のドーハで始まり、ようやくウルグアイ・ラウンドという言葉は消えた。

首都モンテビデオの街並みは、アルゼンチンに住んだ人間には誠に退屈だ。ただ、金融業務は経済の安定化を背景に、以前から自由経済政策がとられていたため、幾たびかのアルゼンチンの経済危機の都度、金持ちが外貨をウルグアイの銀行に緊急避難したという話を随分と聞いたものである。モンテビデオの港は日本の南大西洋の漁業基地にもなっており、その人達を相手にする日本料理店もある。

ラ・プラタ川は河口の幅と長さがともに約400キロで、川と言うよりは三角形の湾のような形をしている。この河口に位置するのが、ウルグアイ・ラウンドの行われたプンタ・デル・エステ市である。モンテビデオから約140キロ東で、ラ・プラタ川が大西洋に注ぐ突端に当たる。そのため、市の名前が、プンタ・デル・エステ(東の先端)と言うのだ。この街は、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロ、アルゼンチンのマル・デル・プラタと並び、南米大陸大西洋岸の3大リゾート地の一つである。 ラ・プラタ川の赤茶けた水の色は、漸くこの辺にきて色が薄れ、本来の大西洋の色になってくる。市内には豪華マンションやホテルが立ち並び、ヨット・ハーバーには高級ヨットが浮かび、立派なゴルフ場もあり、夏のバカシオンには外人で溢れる。特に多いのがアルゼンチン人で、リゾート施設で働く人以外の一般のウルグアイ人には無縁の都市になる。

内陸部は緩やかな傾斜地が多く、直線の道は遥か彼方の丘の稜線を横切り、上下に波を打って伸びている。古い鉄道も走っており、”今は山中、今は浜・・・・”と言う昔の小学校の唱歌を思い出させる。中央部を流れる“ジ (Yi)川”と言う川があるが、おそらく世界一短い名前ではないだろうか。 ミニ・アルゼンチンのような国なので、民芸品にも特に目新しいものは少ない。ただ、アルゼンチンにないものとしては、オットセイの毛皮の敷物と、毛皮を使った動物人形があった。オットセイの毛皮は一見牛の毛皮と見間違えるが、両方の“ひれ”に当たる場所に大きな穴が開いているのが特徴であった。もうだいぶ前に捕獲禁止となり禁制品になって、毛皮などはとっくになくなった。

それと、陶器の小さな動物の人形があるが、これは世界市場での民芸品で、大分前から日本でも売っている。ウルグアイから、どうしてこんな物だけが、輸入されるようになったのか不思議でならない。この他には、南米では珍しくないアメジストを細工した装身具が多い。もともと宝石より一段価値の低い輝石なので、かなり手ごろな値段で売られている。石の台には銀が多く、南米はどこの国も同じだが、金台は14Kが大部分である。

【ドイツ豆戦艦グラフ・シュペー号の最後】

(ブエノス・アイレス日刊紙、クラリン、1995.4.24) ≪シュペー号がモンテビデオ沖に沈んだのは1939年12月17日のことで、シュペー号の艦長ハンス・ラングスドルフの決断によるものである。艦首には当時爆発しなかった爆薬が未だに残っており、ウルグアイ海軍にもどの位の量の火薬が残っているのか分かっていなかった。このため、105ミリ大砲の引き上げには細心の注意が払われた。当時の自爆の様子を知る、ウルグアイ人のバド氏は次のように語っている。

『シュペー号の艦長と士官達は、砲弾の火薬を利用した爆薬を艦尾と機械室付近及び艦首の3か所に装置した。この爆薬は艦長がシュペー号から離れる時に乗ったランチから操作し、同時に爆発するはずであったが、艦尾と機械室の2か所が始めに爆発し、その衝撃で艦体が激しく揺れたため、艦首の爆薬装置が作動せず不発に終わった。爆発は艦尾にある100トンを越す口径280ミリの3つの砲座から始まり、破片は60メートルの高さまで飛び散った。さらに、火薬庫に近い機械室からも大爆発が起こった。

排水量1万2千トン、長さ185メートル、幅22メートルの艦体は真っ二つになって、右に50度傾き川底に横倒しになった。しかし、艦首の下に仕掛けられた爆薬は爆発せずに、今日まで不発のままであった。いつ爆発するか分からないので、潜水グループが艦首に入るときは細心の注意が必要であった。この調査で大砲と船体の一部が引き上げられた≫。

地元の歴史研究家メディアナ氏は 『シュペー号は12月17日夜8時、モンテビデオ港から凡そ7キロ沖のプンタ・ジェグーナで自爆したもので、当日は日曜日とあって、凡そ20万人の人々が海岸でこの世紀のスペクタルを見物した。また、港の周辺では80隻を越す船舶が見物していた。英国艦隊との海戦を避け、シュペー号の千人以上の乗組員の命だけでなく、英国艦隊の乗組員をも救ったラングスドル 【シュペー号の錨、今では自国民にも殆ど忘れさられている】フ艦長は、ウルグアイ人の間で未だに賞賛に値する人物として尊敬され、この事件は今日までウルグアイの民族的歴史として伝えられている』と語っている。

シュペー号はその後引き上げられたと聞いたが、日本では全く歯牙にもかけられない話で、何も伝えられなかったと思う。シュペー号の話の他にも、1923年(大正12年)に、日本の軍艦 「浅間」 から脱走したと言われる機関兵の話があるが、詳しいことは何も分からない。遠い遠い時代の遠い遠い国のお話である。

(ウルグアイ編おわり)

いいね!ボタン

メッセージもよろしく

|

第6回

|

ブラジルはとにかく広い国だ。南北と東西の距離は凡そ4300キロでほぼ同じであり、日本の23倍もある。しかし、このような面積の比較では、なかなか大きさや広さが想像できないので、日本とブラジルの、国内における社会的文明的水準の格差の大きさで比較して見ると、また違った見方が出来る。

反対に日本には、このような地域間の発展の落差は、今は殆どなくなったと言ってよいと思う。今ではどんな僻地や孤島でも、地図に載っていない場所などないし、少なくとも定住者のいる所には電話は皆自動で繋がるし、郵便や宅配便の届かない場所はなく、映画は全国で一斉に封切りが見られるし、流行ファッションもすぐに全国津々浦々に普及する。

第2の都市、リオ・デ・ジャネイロは人口600万人で、経済ばかりでなく文化の中心地であり、南米大陸の大西洋岸有数の観光地でもある。華やかなサンバのカーニバル、贅沢なリゾート海岸、絶景のポン・ジ・アスーカルなど、いくつもの観光要素を備えた国際的大都市である。

ポン・ジ・アスーカルと並ぶ観光ポイントが、海抜710メートルのコルコバードの丘に立つ、白いキリスト像である。高さ30メートル、横一文字に広げた両手の幅は28メートルもあり、重さは145トンもある。市内の何処からでも見られ、特に夜はライトを浴びて夜空に怪しく浮かび上がる。

ブラジリアは、"50年の進歩を5年で"というスローガンの下に、当時の権力者クビチェック大統領が自分の任期中の完成を目指し、1953年から建設がはじまり1960年に完成した超近代都市である。

ブラジルの地勢は大きく分けて、北部のアマゾン川流域地帯、中央部から南東部のブラジル高原地帯、南部のラ・プラタ川流域の平野部となっている。これだけ広い国だと、各地域の産物も違うし、文化習慣も違うので、自ずと手工芸品なども、地域の特色のある物が作り出される。

北部のアマゾン川地域の民芸品としては、獰猛な肉食魚ピラニアの剥製が有名である。大西洋に突き出た形の東部のバイーヤ州では、木彫りでできた人形や人物像などが特産だし、隣のペルナンブコ州の、素焼きに泥絵の具を塗ったような人形、椰子の実を使った物入れなども価値がある。 南部の平野部は、なだらかな丘陵地帯が果てしなく続いている草原である。牧畜が盛んなので牛の皮を使った動物の人形や、アルゼンチンでよく見るマテ茶の壷などの民芸品が目に付く。南部最大の都市ポルト・アレグレから最南端のウルグアイとの国境の町シュイ(スペイン語ではチュイ)にかけては大きな湖が連なる湿地帯になっていて、水面に繁茂している草の上には、ヌートリアと言う体長60センチくらいの "南米川鼠” が住んでいる。 ヌートリアの毛皮は、女性のコートに最適で、加工方法によってはミンクと同じように見える。毛の手触りがミンクより若干固く、目方が少し重いのがミンクとの違いで、値段はミンクの10分の1くらいである。

アルゼンチンでは、ヌートリアを養殖しており、同国の主要な産物である毛皮製品の原料として重要な地位を占めている。近年は日本でもちょくちょく出没して話題になる。

この他にも、木や魚類の化石がたくさん掘り出されるようで、化石そのままのものの他に、加工して文字盤にした時計とか、灰皿、置物などもたくさんある。また、ブラジルは、ダイヤモンドだけは採れないという、世界的にも有数な宝石・貴石の産出国なので、アメジスト、トパーズ、アクアマリン、ガーネット、エメラルドなどの貴石を使った、鳥、ミニチュアの盆栽、動物、壁掛けなどが作られている。 全国各地の民芸品は、リオ・デ・ジャネイロやサンパウロの民芸品店で売られており、少し歩くだけで十分手に入る。各地のものの他に、リオの誇るサンバの祭典で踊り狂う、華やかな踊り子達を模った人形はリオならではの高価な民芸品である。それぞれの人形は、高さがせいぜい20センチ足らずのものが多いが、顔の表情一つとっても、衣装のデザインにしても、実に精巧に出来ている。顔はブラジル特有のメスティッソ(白人と黒人の混血)の美人で、衣装には2~3ミリの金銀色のスパンコールを一つづつ縫い合わせ、赤や水色に染めた鶏の羽をドレスの裾に縫い付けてある。 民芸品の範疇ではなく、純粋な宝石を使った装身具、装飾品は数え切れないほどの種類があるが、本題と外れるので取り上げないことにした。ただ、イグアスの滝について、一般的に誤解があるので、この部の付録として触れておきたいと思う。 【イグアスの滝】 (正確にはイグアスー(iguazú)と語尾にアクセントがあるのでスーを上に発音する)

イグアスの滝はブラジル、アルゼンチン、パラグアイ3国に跨ると書いてある案内書があるが、これは大間違いである。滝は我々の国のものと信じている、ブラジル、アルゼンチン両国の権威と名誉のためにも詳しく説明しておこう。

地図のように、イグアスの滝の下流では、パラグアイ北部を源流とするパラナ川が北から南に流れ、西側はパラグアイである。そこへブラジル南部を源流とするイグアス川が東から流れて来て、パラナ川に突き当たってT字路を作っており、北がブラジルで南がアルゼンチンである。T字路から南東へ20キロ上流でイグアス川が南から”Uターン”するように曲がっているため、外側に当たる南のアルゼンチン側の岸は大きく抉られて広くなり、凹凸も激しく、ブラジル側はカーブの内側なので川岸は単調である。落差が付いた所が滝になっている。このように、パラグアイは滝には全く触れていない。 滝はブラジル側とアルゼンチン側から互いに眺め合うような形になっていて、それぞれが全く違った特徴をみせている。このため、本当の姿を鑑賞するにはどちらかの国のホテルに泊まって、両方から眺めなくてならない。

その中でも圧巻は落差80メートルもある「ガルガンタ・デル・ディアブロ(悪魔の喉笛)」と言う大きな滝だ。見所の特色を一口で言うなら、個々の滝の迫力を見るならアルゼンチン側、エリザベス女王が"ナイヤガラの滝が可哀想"と言った程の雄大なパノラマを見るならブラジル側ということになろう。 この記事の原文を書いたのは大分前になるが、その後のブラジルは政治経済、それに自然環境などで、目まぐるしい大きな変化があり、今またコロナで大混乱の真っ最中であるが、観光記事には縁がない話なので、触れないことにした。 (2021.7.5)

(ブラジル編終わり)

いいね!ボタン

メッセージもよろしく

|

第5回

|

かって、メキシコのことを「天国に一番近く、アメリカに最も遠い国」と言った人がいる。これになぞらえて言うと、ベネズエラはさしずめ「アメリカに一番近く、南米に一番遠い国」と言うことができるかもしれない。

アメリカ化に伴い、貧富の差が広がり、地方の町や村からカラカスへ出てきた人が多く、彼らは周辺の丘の中腹などに掘っ立て小屋のような家を建て住み着いた。大きな道路を走っていると、一方が高級住宅地で、反対側が貧民街という全く対照的な光景を幾度となく見た。

このような光景は、リオ・デ・ジャネイロでも見られる。リオのキリスト像が立つコルコバードの丘から北方の斜面に群がる、古い映画「黒いオルフェ」や、2000年に封切られた映画「オルフェ」、2008年の「シティ・オブ・メン」などの舞台になった、混沌とした住宅密集地帯である。

一方、南部のブラジルと国境を接する地域は密林地帯で、ここを水源とする全長2500キロのオリノコ川はベネズエラの中央部を流れ大西洋へ注ぐ。オリノコ川の東側には広大なギアナ高地が広がっている。ここには世界的に有名な、"アンヘルの滝(エンジェル・フォール)"がある。しかし、2010年1月に、国民の人気とは裏腹に、世界的に悪名高いチャベス大統領が、この滝の名称を、ベネスエラ古来の財産だと言うことから、発見者エンジェルの名前は怪しからんとして、「ケレパクパイ・メル Kderepakupai Meru」という難しい発音の現地名に変えてしまった。

カリブ海には、ロス・ロケス諸島やマルガリータ島などのビーチリゾートがある。アンデス山脈の観光地としては、メリダがある。ここには世界最長のロープウェイ(全長12.6 km)があり、そこの最高地点ピコ・エスペホからベネズエラ最高峰のボリバル山(5007m)へ行くことができる。

数少ない民芸品を上げるとすると、カラカス郊外にある、コロニア・トバールと言うドイツ人移民の入植地で作られる陶芸製品、カラカス市内の民芸品店で売っている人形、原住民の祭りに被るお面、置物等である。

南米諸国はどこも同じようであるが、国内の主要都市間の交通は一般庶民階級は長距離バスが主であるが、ビジネスには飛行機が一般的である。一時期、飛行機事故が多発したこともあった。ここ数年は殆ど事故の話しを聞かなかったが、2008年の2月に、西部のメリダからカラカスへ向かっていた、サンタバルバラ航空の双発ATR42-300型機がアンデス山中に墜落した。乗員・乗客46人が乗っていた。

ベネズエラは、中央アメリカから広がるトウモロコシ文化圏の国であり、アレパと呼ばれるトウモロコシから作るパンのようなものが一般に食べられている。飲み物としては、ロン(ラム酒)が広く飲まれており、お茶やコーヒーの代わりに熱したチョコレートを飲む習慣もある。スペイン料理やイタリア料理も一般に食べられている。民芸品と旅のお話はこの辺で終わり。もし興味があったら下を読んで下さい。

現代のベネズエラをちょっとだけ

(民芸品とは関係ないので読まなくても結構です) 1914年、フアン・ビセンテ・ゴメス時代にマラカイボ湖で石油が発見されるまでは、ベネズエラはコーヒーとカカを主としたプランテーション農業の国だったが、1930年代には石油輸出額が第一次産品を抜き、1950年代にアメリカ、ソ連に次ぐ世界第三位の産油国となった。その後1970年代を通して高成長が続いたが、原油価格が下落した1983年を境に急落し続け、2002年には1960年の水準にまで落ち込んだ。貧富の差が著しく一部の富裕層に富が独占された。

その後、1998年に左派のチャベス大統領が登場し、医療の無料化や低所得者への手厚い政策で人気を維持し、格差是正等の貧困層重視の政策が試みられ、原油価格の高騰の恩恵を受け、貧困層への財政支出拡大等の効果により貧困率が改善し経済も好調となっていた。だが、その後の原油価格の下落や政策の失敗などにより経済状況は徐々に悪化し、特に2010年代に入ってからは市場原理を無視した政策によりハイパーインフが慢性化し、市民生活が混乱に陥り、多くの国民が貧困に喘いでいる。

それでも強気に反米政策を推し進めており、2010年には長年親しんできた「ベネスエラ共和国」の国名を、「独立の父」と崇めるシモン・ボリーバルの名を冠し、「ベネスエラ・ボリーバル共和国」と改名してしまった。前記のエンジェルの滝の改称とともに、自分の存在の誇示に躍起である。

ベネズエラにおいては、富裕層が所有するメディアにより、反チャベス的内容のものが報道されることが多かったが、チャベス政権成立以降は、チャベス大統領に批判的な放送局が閉鎖に追いやられたりするなど独裁色が強められた。チャベス派は、反市場原理主義、反新自由主義を鮮明に掲げ、富の偏在・格差の縮小など、国民の大多数に及んだ貧困層の底上げ政策が中心で『21世紀の社会主義』を掲げている。

しかしながら、チャベス政権以前の旧体制派である財界との対立による経済の低迷や相変わらず深刻な格差・貧困問題、特に治安の悪化は深刻な社会問題となっており、それらを解決できないまま、2013年3月5日、チャベスはガンのため没した。 マドゥロ政権時代 チャベスの死後、その腹心であった副大統領のニコラス・マドゥロが政権を継承した。国際的な原油価格の低下と価格統制の失敗により、前政権時代から進行していたインフレは悪化し、企業や野党勢力のサボタージュも継続するなどマドゥロ政権下においても政情不安は続いた。マドゥロはチャベス時代の反米路線と社会主義路線を踏襲して企業と敵対し、また野党とも激しく対立している。 マドゥロは、野党連合民主統一会議の早期再選挙の要求を却下し、代わりに憲法の修正による改革を提案した。しかし制憲議会選挙が「一人一票の原則」を無視し、通常の1票に加えてマドゥロが指名した労組や学生組織など7つの社会セクターに所属する者に2票を与えるという前例のない与党有利の選挙制度になっていたことから野党に強い反発を巻き起こし、全野党が立候補せず、選挙をボイコットした。 2017年7月31日、制憲議会 (Asamblea Nacional Constituyente) の議会選挙が実施、野党候補がボイコットした事で全候補が与党から出馬、政権に対する「信任投票」と位置付けられ、街頭での衝突も内戦寸前の状態に陥った。軍や警察は政府側を支持して行動し、民間人と警官・兵士双方に死者が発生した。同日深夜、マドゥロは統一社会党が全議席を占める制憲議会の成立を宣言した。宣言により国民議会は廃止され、ベネズエラは事実上の一党独裁体制へ移行した。 マドゥロ政権下のハイパーインフレ チャベス権期から開始された「21世紀の社会主義」政策は経済活動の硬直化を招き、その過程で行った主要生産設備や企業の強制的な国有化と、それに伴う利益を度外視したずさんな経営 により、物資不足と二桁以上のインフレが常態化している。2013年以降のベネズエラ経済は、ハイパーインフレの危機的状況を迎え、2016年1月にマドゥロは経済緊急事態を宣言する事態となったが、食料品の高騰がつづき、日用品不足が深刻となる、国外へ脱出する国民も多数に上っている。 豊富な原油を背景に、世界幸福度報告では2015年には23位、2016年の44位と比較的上位に位置していたが、2017年には82位と順位を急速に低下させた。アメリカの前大統領トランプは「チャベスとマドゥロの社会主義は、原油埋蔵量世界一の国を電気も灯せないまでに荒廃させた」と批判している。(ウイキペディア等よりダイジェスト) おわり

(2021.6.10記)

いいね!ボタン

メッセージもよろしく

|

樫村さんへのメッセージ

◆ 最近の状況、たいへん参考に!

ベネズエラの最近の状況、気になっていたのですが、よくわかりませんでした。要領よく解説いただき、ありがとうございました。

06/13 楳本 龍夫

第4回

|

飛行機の窓から眺める富士山は美しい景色である。でも、この富士山のような美しい山が3つも見えるグアテマラの光景は、3倍とまでは言わないまでも素晴らしい風景である。

グアテマラ全土には火山が多く、タカナッ、タフムルコ、サンタ・マリア、スニル、サン・ペドロ、トリマン、アティトラン、フエゴ、アグア、パカジャ、スチタン、イパラなどと、この狭い国土の中に、10を超える火山が聳えている。地震帯の真っ只中に位置しているので、M7級の大きな地震も多い。 富士山のように美しい3つの山とは、グアテマラ・シティの西150キロにある、「世界一美しい湖とグアテマラ人が自慢する"アティトラン湖"の周りに聳える、サン・ペドロ、トリマン、アティトランの、いずれも3000メートルを越す火山群である」。世界一はおこがましいと思うが、レイアウトを分かりやすく言えば、伊香保の榛名湖とその後に聳える榛名富士を三つ並べて、全体を10倍位にした風景だと思って頂ければ良い。

(注)木琴を大きくしたようなものに木の共鳴装置をつけた打楽器。

30年位前までは、グアテマラのことを「今のグアテマラは本来のグアテマラではない。真のグアテマラには存在在しない」 と言われていた。その理由は、地勢的にも社会的にも統一国家を形成するには不向きな要素が多すぎると言うものであった。そのためか、長い間内戦が続いていたのである。

グアテマラの人々は、メキシコ南部からグアテマラ、ベリーズにかけて勢力を伸ばしていたマヤ族共通の文化を持っており、生活様式はあまり変わらない。

これらの民芸品は地方の町でも勿論売っているが、なんと言ってもグアテマラ市の旧市街にある、政庁と広場を挟んで立つ大聖堂の裏の大市場が有名だ。ここには、国中の手工芸品が揃っている。地下は住民の日用品、食料品などの店で、1階が全部民芸品店になっている。余談であるが、政庁は一部が観光客に開放されていて、2階の大広間にはグアテマラ全土の道路原標が立っている。

1773年の大地震で壊滅するまでの首都であった、アンティグア市には、各地の織物や民族衣装を集めた博物館がある。陳列品は、衣装の他に敷物やテーブル・センター、クッション、紐類、帽子などである。アンティグアには、この他に、民芸品ではないが、木綿製品の優れたものがある。

民芸品を買う時は、色違いとか大小を揃えるなどの買い方が理想的だと思うのだが、陶製品のように目方の張るものや大きなものは、持ち運びが大変なので、買い控えてしまうことがしばしばあり、後で後悔することがよくある。 グアテマラア編終わり つづく

いいね!ボタン

|

第3回

|

キューバはリズムの激しいラテン音楽の源泉である。ルンバ、ソン、マンボ、トゥローバ、チャチャチャ、ボレロ、コンガ、サルサ、グアラッチャなど、ラテン音楽で我々の良く知っているリズムは、みなキューバから生まれたようなものだ。

2000年~2001年は日本でもどうゆうわけかキューバ・ブームだった。ブエナ・ビスタ・ソシアル・クルブと言う、50年も前の年寄り楽士達のグループが蘇り、ヨーロッパや米国で大人気を得て日本にもやってきた。ブームに乗って映画もいくつか出来た。今まで、キューバに関心を持っていた人達の大半はラテン音楽好きの人達で、一般の人は、それほど関心がなく、ましてや、実際にあの小さな島国に行って見ようなどと考える人は殆どいなかったと思う。私がハバナで会った日本人の女の子も、やはりキューバから発生したサルサ大好き人間で、わざわざキューバまで踊りを習いに来たと言っていた。テレビでも同じような番組を見た。 しかし、このブームに航空会社や旅行社が目をつけないはずはない。JALがこの頃、初めて直行のチャータ便を飛ばした。チャータ便と言うことは、バンクーバから米国の頭越しに飛ぶのだから、やはり、米国のご機嫌を損なうような定期便には出来ないためなのか、それとも、どれだけ客が集まるか分からないので、試験的に飛ばしたのか知らないが、カストロさんにとっては大満足であったろう。

これは、後日社会主義国へ行ったことがあるために、入国を制限される場合を考慮した親切な措置なのである。しかしドルを持っている客からは、できるだけドル貨を取るのが国策なので、空港に着いてカートを使うところから、これに協力させられることになる。カートに手をかけると、すかさず小さな女の子が手を差し出して使用料を払えと来る。定価などないから精々1~2ドルやれば、グラシアス(ありがとう)となる。

いいね!ボタン

|

第2回

|

メキシコ市の中心を走るレフォルマ通りの独立記念塔(左の写真)を挟んで、シェラトン・マリア・イサベル・ホテル(とうの反対側の一角が、日本で言うところの銀座通りに当たる"ソナ・ロッサ"である。直訳すると"ピンク・ゾーン"だが、そんな怪しげな所ではなく、メキシコで最も洗練された繁華街である。

ブランドものの店や高級品の店が並んでいるが、その中に民芸品や土産物を売る店ばかりが集まった横丁がある。上野のアメ横をもっと狭く、迷路にしたような横丁である。 ここに集まっている店では、銀製品の装飾品や置物類が目に付くが、民芸品としては、壁掛けや、マリアッチの人形が多く、壁掛けにはアステカの暦時計を始め花模様や鳥などを描いたものが多い。また、もう少し高級な店には、ペーパークラフトや木彫りの人形な どもあるし、一種の美術品としては、壁などに貼り付けたり花瓶敷などに使うる化粧タイルなどもある。

この他にも市内には、装身具、装飾品、置物、民芸品、やみやげ物などを売る店ばかりがたくさん集まった、だだっぴろい市場があり、観光バスが必ず立ち寄るようになっている。また、ユカタン半島の突端に位置する、最近では日本でも有名になったリゾート地、カンクンと目と鼻の先の沖合いに浮かぶイスラ・ムヘーレス(女達の島)には魚の形をした陶器の壁掛けが沢山ある。

でも実際はそれほどでもない。ただ、歌わせろと言って客引きするのがしつっこい。

民芸品で目に付く骸骨の人形は、オアハカ州の死者の祭りに出てくる仮装からもじったものだと思うが、骸骨や白骨も人形になると愛嬌があって面白い。 民芸品には色々な形や衣装をまとった骸骨の人形がある。骸骨は人形だけでなく、国立芸術院の民族踊りの中にも出てくる。

メキシコ市内から西へ、高原の道を雄大な景色を眺めながら140キロ行くと銀の町タスコに着く。途中所々にハカランダの紫が浮かび、サボテンがにょきにょき立っている。 この途中にリゾート観光地クエルナバカという面白い名前の町がある.ここは皮細工とペーパークラフトの民芸品の本場である。皮細工はカバン、ハンドバックなどの他にサンダルとかベルト、財布など実用品が主である。ペーパークラフトは鳥とか動物の人形が多い。しかし、壊れやすいので観光旅行では持って帰るのに気を使う。

(注)壁画文字の両端が切れているが、

・・ RADOR . TAYCOSAMA .. MANDO . MART ・・

と読める。これは

EMPERADOR TAYCOSAMA MANDO MARTIRIO

で、"皇帝太閤様が殉教を命じた"という意味である。

日本の民芸品店で買える中南米の民芸品の中ではメキシコの製品が断然多い。メキシコの民芸品に限って言えば、わざわざメキシコで買わなくても面白いものはに日本でも結構手に入りそうだ。ただ、日本の店では人形類は一般に少ないようで、骸骨の人形にいたっては殆ど見たことがない。民芸品は、その国の文化の一面を表わすものであり、旅の思いでをいつまでも残しておけるので、同じ品物でも現地で手に入れたものの方が価値観が高いのは当然である。

(写真は全て筆者が撮影したものだが、プリント画をスキャンしたものであるためピンボケのようになっている) (メキシコ編終わり 2021.3.1) つづく

いいね!ボタン

|

第1回 ②

|

ー 中南米の観光地 ー 日本の民芸品はと言うと各地の観光地とセットになっていることが多い。ところが、南米の国々は先祖の残してくれた文化、遺跡など貴重な観光資源が多いにもかかわらず、経済的利得に結びつける利活用が誠にお粗末である。日本からラテン・アメリカ方面へのツアーは、中米地域ではメキシコ市周辺のアステカ遺跡、グアテマラにあるマヤ遺跡郡、キューバなどを巡るルートが代表的である。

南米大陸ツアーでは、お決まりの、リマ~クスコ~マチュピチュ遺跡~ブエノス・アイレス~イグアスの滝~サンパウロ~リオ・デ・ジャネイロといった、遺跡と素晴らしい景色と民族音楽をミックスしたルートが代表的なものだ。しかし、南米ルートのクスコ郊外の遺跡の周囲には殆ど何もないし、マチュピチュにも入り口の前にホテル兼レストランがあるだけだ。イグアスの滝だって、アルゼンチン側にもブラジル側にも肝心の滝の近くのホテルは1~2軒しかない。これらの場所も、もし日本ならば、おそらくご本体の影が薄くなるほどに周囲は開発され、ホテル、レストラン、土産物屋などが群がるであろう。 南米の観光ルートは飛行機便の関係や現地の交通事情などから、どうしてもワン・パターンなものにならざるを得ないとは思うが、このようなルートに含まれない所にも行く価値のある所は多い。

例えば、エクアドルの首都キト市の外れにある赤道モニュメントは、南北両半球が一跨ぎに出来る所であるし、オタバロ村のインディオ市(露天市)は、げてもの料理の屋台やカラフルな毛織製品などが多いことでは特長的である。更にオタバロ族は平均身長が150センチ程度なので、平均的日本人でも巨人になれる。コロンビアの首都ボゴタには、市内の一角に素晴らしい夜景を一望に出来るモンセラーテの丘がある。この丘は、ずっと以前に上映された五木寛之原作の映画「戒厳令の夜」のロケ地になった。また、郊外のシパキラ村には全山が塩の山を刳り貫いた中に作った教会、南部のサン・セバスチアンには多数の石像があり一見の価値がある。ペルーならお決まり の場所以外にも、近年新しい遺跡がいくつも発掘されているし、南部の白亜の町アレキーパ周辺にも観光ポイントは多く、郊外はコンドルの群生地として知られている。

往復に1週間かけられるなら、太平洋に浮ぶイスラ・デ・パスクァ(イースター島)のモアイも見たいものである。ボリビアにはペルー同様のプレインカ以降のティワナク遺跡が無数にある。先住民族の文化のなかったアルゼンチンだって、北部にはインカ族の影響を受けた遺跡や、奇岩怪石の景勝が見られる風景がある。その反面、パラグアイやウルグアイには、残念ながら目ぼしい観光ポイントは殆どないと言ってよい。 しかし、中米はとにかく、南米は日本からは地球のほぼ真裏になり、特に南半分の国々はどこをどう回っても約2万キロ(地球の円周は凡そ4万キロだからその半分)は飛ばなくてはならず、30時間は有にかかる。

簡単には行けないが、行けば行っただけの価値と満足感は十分に得られると思われる地域である。 そして、絶対に言い忘れてはならないのは、ラテン・アメリカは多種多彩な音楽の宝庫であることだ。メキシコのボレロ、ルンバ、マリアッチ。キューバのソン、トゥローバ、マンボ、サルサ。グアテマラのマリンバ。ブラジルのサンバ、ボサノーバ。アルゼンチンのタンゴ、ウルグアイのカンドンベ。チリのクエッカ。ペルーのバルス(ワルツ・ペルアーノ)、アンデス・フォルクローレのウワイノ、マリネラ。コロンビアのクンビア。ベネスエラのホロッポ、などなどの他に、各国とも独自の民族音楽(フォルクローレ)やそれに合わせた踊りがある。どこか面白い国、珍しい場所はないかと考える機会があったら、是非ラテン・アメリカの国々を候補に上げられることをお薦めしたい。

日本に一番近いラテン・アメリカの国はメキシコだと言うことには誰も異論はないであろう。しかし、私は、フィリピンこそ本当は最も日本に近いラテン系の国ではないかと思っている。なぜならば、四百年もスペインの統治下にあって、今でも、人の名前や、町や通りの名称がスペイン語でたくさん残っているし、通貨単位もスペインのペソのままである(注)。私はフィリピンを全く知らないが、テレビなどで見るフィリピン人の体型や気質などには、今でもスペインの血が流れているような気がする。先ほど亡くなったアルゼンチンのフットボール界の神様マラドーナの体形はどうみても、ヒリピン人に似ている。国語のタガログ語も何となくスペイン語に似ているような気がする。 まあ、れはとにかくとして、ラテン・アメリカと言えば中南米諸国であり地球の裏側である。 ではいよいよ「ラテン・アメリカの民芸品の旅」を始めよう。まずメキシコから出発して、メキシコ湾を東へ飛び、カリブ海の真珠と言われるキューバ(今はすっかりその輝きを失っているが)を巡り、再び中米はグアテマラに戻り、一路南下して南米大陸のベネズエに入り、そこから時計回りに広大な大陸を回って、コロンビアまで行き、アルゼンチンを締めくくりとするお話しである。 集めた民芸品の数は、国によって行ったときの手荷物の量や日数の関係で、数が少ない国や、逆にたくさん集められた国がある。自分がいたアルゼンチンは元よりであるが、ウルグアイ、ペルーやチリ、ボリビアなどは複数回行っているので多く、反対にグアテマラ、ベネスエラ、エクアドル、コロンビアなどは1~2回しか行ってないので、ほんの数点しか集められなかった。 お話は、収集した民芸品の写真を紹介し、それに関連する事柄を説明し、観光ポイントなどに触れながら進めていくが、どうしても横道にそれがちである。でも、それはそれで、話のねたがある訳で、多少の道草はご勘弁願いたい。この物語は、2003年に初版が完成した。そして、その後に世界の状況も随分と変わった。しかし、民芸品のありようは、政治・経済・軍事問題などに影響を受ける事はないが、その国の様子に触れる部分もある。そういった理由から2015年に大改訂を行い、さらに本稿の掲載に当たり手元資料によりできるだけ現行になるよう修正した。 (2021.2.2 つづく) (注) ペソと言う言葉は、重さ、秤、重要性などの意味で、メキシコ、キューバ、ドミニカ、アルゼンチン、ウルグアイ、チリ、コロンビアなどの通貨単位になっている。

いいね!ボタン

|

第1回 ①

|

(まえがき) 元来、旅とは、自分のペースでのんびりと、ゆっくりと行きたいものである。しかし、外国旅行の場合は、時間的、経済的、健康的な制約、さらには、行き先での言葉の問題などの理由から、添乗員が案内してくれて、短期間の間に観光ポイントを無駄なく、出来るだけ沢山回れるパック・ツアーで出かける人達が多い。しかし、アジア諸国や大洋州のような、比較的短距離で時差の少ない地域は別として、南北アメリカ大陸にまたがるラテン・アメリカへの旅行となるとそうはいかない。特に日本からはちょうど地球の裏側になる南米方面のパック旅行となると、ただただ疲れだけが蓄積し、帰ってから写真を見ても、どこをどう巡ったのか全然思い出せないと言う声を何度も聞いた事がある。しかし、それも無理はない。南米ハイライト何日間などという旅行は、往復で4日間が消えてしまい、実際にホテルに泊まれる日はぐっと少なくなる。しかも、1か所一泊で、トランクを全部開く余裕もなく、観光ポイントからポイントへ移動する事が多く、時差ぼけの取れる暇もない。 南米くんだりまでやってくる旅人達は、医者とか、なになに士とか、自営業とかの比較的経済的に余裕のある人達で、今までに世界のあちこちを回ってきて、残ったのが南米だと言う人が多い。こうした人達だから皆年寄りである。予定地に着いてからの移動中のバスではぐっすり眠りこけている。観光場所に着き、いきなり起こされて下車し、写真を撮って、また次の目的地まで眠る。車中での説明なんか聞いていないから、自分が今どこにいるか分かるわけがない。老夫婦がホテルのレストランや喫茶コーナでぼんやりしているので 「どうしましたか」 と声かけると、日本人と分かってほっとした表情で、「コーヒーを飲みたいのだが言葉が通じない、南米はコーヒー一杯、サンドイッチ一つ食べられない」と力なく話しかけられたことがある。スペイン語圏では“コーヒー”といっても通じない。“カフェッ”と発音しなくてはいけない。アメリカンなどという邪道?の飲み方はしない。砂糖をたっぷり入れたカップの上から濃いめに煎じたコーヒーを注ぐのが本来の飲み方だから。 ラテン・アメリカという定義は難しい。一口に言うと、メキシコを含む中米、カリブ海諸島、南米大陸の国々でスペイン語かポルトガル語を話し、ラテン文化を継承している国々と言う事が出来る。フランス語をラテン系の言語に含めると、ハイチ、グアドルペ、マルティニク、ギアナなどが含まれる。ただ、フランス系住民が30%もいるカナダは一般的にはラテン・アメリカには入らない。英語圏のジャマイカ、ベリーズ、スリナムもラテンと言うのは難しい。しかし、中南米と言う場合は、言語、文化に関係なく、地理的に中米、南米、カリブ海諸国を言う。メキシコは地理的には北米であるが、中南米という場合でも、ラテン・アメリカという場合でも、どちらの場合にも含まれる。 民芸品収集のきっかけ

旅の楽しさや面白さを本当に味わうには、地上の交通機関を利用するに限る。暫くの間アルゼンチンで暮らした私は、仕事の上でも、観光のためにも、南米諸国を気軽に歩けるという幸運に恵まれていた。チリやパラグアイ、ウルグアイ、それにブラジルの南部などはみな車で行った。ペルーやボリビアへも車で行きたかったが、さすがに遠すぎるのと、道が悪くて車が殆ど走っていないので、万一故障したり、ガス欠になったら飢え死にしてしまう恐れがある、との知人の忠告に従って諦めた。一日に1000キロも走ったことがある。(8時間かかる)。このくらい一気に南北を移動すると植物の分布が変わるのがはっきり分かる。それほど長距離ではなくても、途中の景色を楽しみながら小さなレストランとかガソリンスタンドに立ち寄って、土地の名産や民芸品を聞き出したり、あるいは、道端の老婆から採りたての果物を買ってお喋りをしたり、綺麗な花が咲いているのを見て、その名前を聞き、ちょいと摘まんでバックミラーに挿してみたり。地面を走ることによって、その国のその地方の生の生活が見られる。これが旅の楽しさだと思う。こうした旅が出来ながら、その記念となるものが写真だけというのは勿体ないし、歴史や文化の片鱗でも偲べるものを思い出として残しておこうと思い立ったのが、各地の民芸品の収集のきっかけである。 このホームページで紹介するものは、私が行った際に入手した収集品のなかの一部である。このほかに絵画、壁掛け、楽器、敷物、民芸調雑貨等があるが、それらの話は別の機会に譲る事にする。また、現地では目につかなかったり、興味を引かなかったりして入手しなかったものも多数あるので、各国にはこの他にもまだまだいろいろなものがあると思っていただきたい。

ラテン・アメリカ諸国の独立は、1810年ごろから1820年代の後半にかけて次々と達成されたもので、やっと200年である。その上、独立前はポルトガル、英国、フランスなどの支配を受けていたごく一部の地域や島々を除き、殆どがスペイン一国の支配を受けていたため、国ごとによる個性が育ちにくかった。政治、宗教、教育などのメンタルな面だけでなく、街作りのレイアウト,教会,議事堂、役所などの建物についても、大きさ,規模は別として皆同じような規格の外観を持っている。このため、各国の民芸品は、スペインの征服前に栄えた原住民の文化・伝統をモチーフにしたものが中心である。これらを題材にして、革や陶器、,金・銀・銅・錫などの【アンデス山脈を車で超える、チリ国境通過直後】金属、そして 毛織物、木・竹・葦・石・ガラス、貝殻などの材料を使って、人形、敷物、壁掛け、置物、装飾品、灰皿、壷、篭、物入れ、小さな実用品、遺跡から発掘されたもののミニチュアなどを作っている。これらの民芸品は、生産された場所ごとに独特のものがあるわけではなく、その国のどこへ行っても同じ物が売られている。先住民族の歴史の長さとか版図の大きさが、国ごとに見た民芸品の種類の多少に現れているように思える。 すなはち、南米ではインディオ文明の中心的存在であったインカ族の本拠のあった、ペルー、ボリビアなどが民芸品の種類が最も多く宝庫である。材料も上記に述べたようなものがすべて使われている。南米の原住民の中でも最強と言われ、最後までスペイン軍と戦ったアラウカーノ族がいたチリには、銀製品、銅製品、陶器、籐製品、木彫りなどの他、日本でもお馴染みのラピスラスリ細工がたくさんある。チリのラピスラスリには細かい金片がたくさん入っている。

逆に最も穏健であったグアラニ族のパラグアイには、世界的に有名なニェアンドティ(蜘蛛の巣刺繍)の他、木彫り、革製品が多い。コロンビアでは、採掘量世界一のエメラルドや金の装飾品が有名だが、民芸品としては陶磁器製品、籐細工などがある。ベネズエラでは、グアヒーラ族の色彩豊かな織物、麻細工などが代表的である。エクアドルでは、木彫り、織物(ポンチョとか敷物、壁掛けなど)パンを固めて人形や鳥などの形にしたものが有名だが、珍しいものとして、ツァンツァ(Tzantza)と言う、原住民同市の争いで捕虜にした敵の首を干し首にしたものの模造品がある。

中米のメキシコ、グアテマラなどには、繊維製品、陶器製品、銀製品が多いが、題材はそれほど古いものとは思えない。キューバには色々な形で、色々な材料を使った人形がたくさんある。中南米の民芸品は、あくまで民芸品であって、美術品のような芸術的価値のあるものは少ないように思える。金銀宝石を使った装飾品のようなものを除き、日本人の高級品志向の目から見るとお粗末な細工なものが多い。特に人形類については、顔の表情に重きをおく日本人から見ると、まことに幼稚である。しかし、私にとっては芸術的価値などは二の次三の次のことだ。広大な大陸にある国々やカリブ海に面した国々から、自分の足で集めたものであること、特に、南米にある全ての国(ブラジル北部の3つの小さな国を除き)の民芸品を集めたことに最大の誇りを持っている。近年は日本の各地に外国の民芸品を売る店がたくさんできて、ペルーやメキシコ、グアテマラなどのものは日本でも手に入り易くなってきた。

いいね!ボタン

メッセージもよろしく

著者へのメッセージ

|

年号早見

| 和暦: |

☞ 西暦を入れて変換ボタンをクリックすると和暦が表示されます。