2024年7月31日掲載

藤岡雅宣の モバイル技術百景

|

バックナンバー

藤岡雅宣さんがインプレス社のサイト”ケータイWatch”に掲載された連載記事を紹介しています。▼

|

2024年7月 藤岡雅宣の「モバイル技術百景」

成層圏のHAPSを利用したモバイル通信 藤岡 雅宣 2024年7月31日 00:01 地上20km辺りの成層圏に滞在する無人飛行体にスマホなどモバイル端末が直接アクセスして、通信サービスを利用するHAPS(High Altitude Platform Station)の実用化に向けた準備が進んでいます。実は、このHAPSを用いた通信サービスの検討や技術開発は日本が世界をリードしています。そこで、今回はHAPSを利用したモバイル通信はどのように実現するのか、どういう技術課題があるのか見ていきましょう。

| HAPSとは 地上により近い対流圏とは異なり、成層圏は強風や乱気流があまり発生しないため、一年を通して比較的穏やかで飛行体にとって安定した良い環境です。また、空気の密度が低く空気抵抗が少ないので、エネルギー効率の良い飛行が可能になります。雲や大気汚染の影響が少なく、昼間は太陽光を遮るものがないので飛行体のエネルギー源となる太陽光発電にとっても良い環境です。とは言え、様々な課題もあります。 成層圏に飛行体を飛ばし通信や地表観測に利用する研究は1990年代から始まりました。気球やドローンを成層圏で飛ばす研究を進めました。日本でも、公的研究機関である情報通信研究機構(NICT)が「成層圏無線プラットフォーム」プロジェクトでソーラープレーンによる3G通信の実証実験などを行いました。 しかし、安定飛行の技術が未成熟、宇宙線を遮るものがなく飛行体の素材が大きな影響を受けるなど様々な問題に直面しました。開発や運用コストも大きくなること、低軌道衛星による代替技術の台頭、航空規制の問題などもあり、多くのプロジェクトは立ち消えとなりました。 そうした中で、ソフトバンクやSpace Compassは山間部、海上など広範囲に高速通信サービスを提供できる、自然災害などで地上インフラが損傷を受けた場合に被災地に迅速に通信サービスを提供できる、新興市場でのインターネット接続提供などのビジネスチャンスが広がるなど大きなメリットが見込めるため、HAPSを利用した通信サービスの検討を進めています。 また近年、成層圏に適した無人飛行体の設計における技術的な進展があり、HAPSの実用化を後押ししています。飛行体のエネルギー源となる太陽光による高効率発電技術、太陽光がない夜間の飛行のために昼間得られる電気を蓄えるバッテリー技術も進歩しています。これらにより、飛行体を成層圏の定位置で数ヶ月滞在させる目処が立ちつつあります。

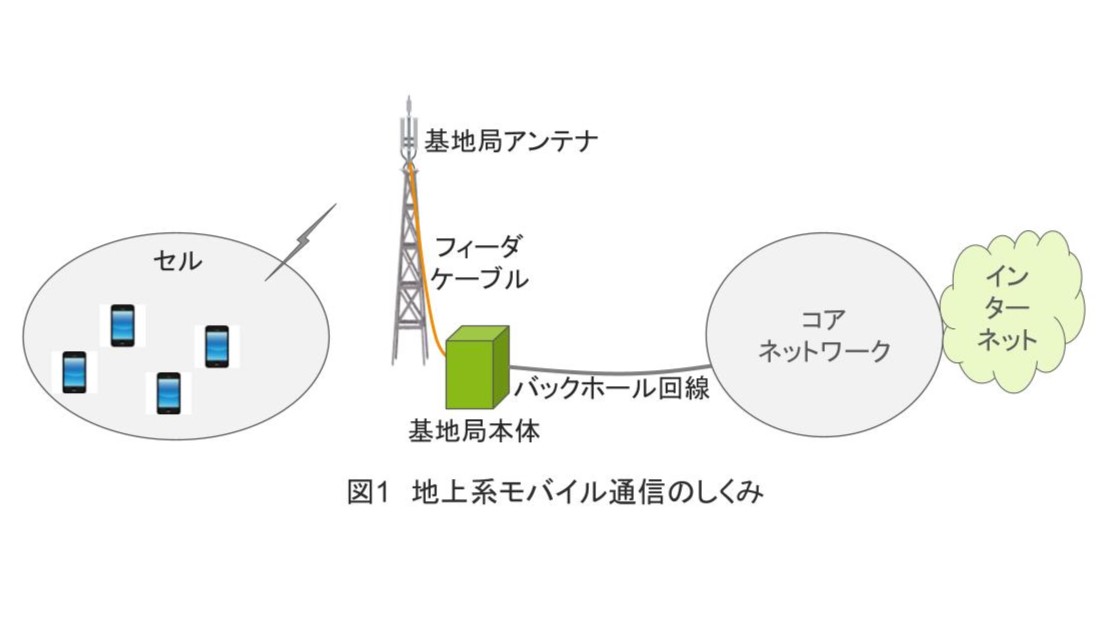

| モバイル通信サービス提供のしくみ まずは地上系のモバイル通信の仕組みを見てみましょう。地上の基地局にスマホから無線でアクセスする通常のモバイル通信では、図1のようにビルの屋上や鉄塔にあるアンテナとスマホが電波を利用してやりとりします。スマホのユーザーから見ると、アンテナの向こう側に基地局の本体があります。アンテナと基地局本体の間は無線信号を送るためにフィーダと呼ばれる同軸ケーブルなどで接続されています。

基地局の向こうは、バックホール回線を通してコアネットワークがつながっています。コアネットワークには、インターネット上でアプリを処理するサーバーや通話サービスの処理装置とスマホとの接続処理を制御する装置群があります。コアネットワークのさらに向こうにインターネットがあります。

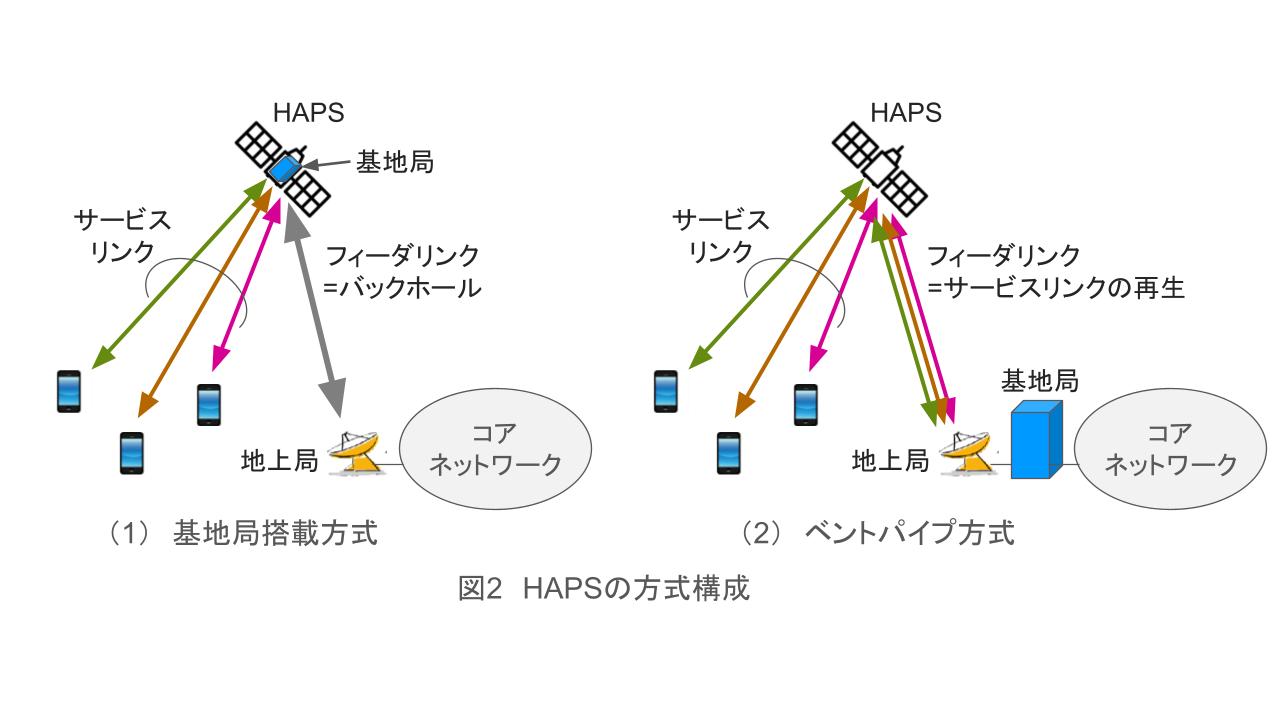

| HAPSによるモバイル通信サービス 一方、HAPSを用いた通信サービスでは地上のスマホなどのデバイスから、直接無線でHAPSにアクセスします。HAPSは上空約20kmの高度ですが、地上でも海岸から海上の船にアクセスする場合や広大な平原などで数十kmの距離をカバーしている基地局があり、HAPSは地上系の延長線上で捉えることができます。 HAPSには地上の基地局同様、無線アンテナが搭載されておりこのアンテナを通して無線信号のやりとりを行います。スマホとHAPSアンテナの間の無線通信路はサービスリンクと呼ばれますが、地上系のモバイル通信のスマホと基地局アンテナの間の無線アクセスリンクに相当します。 HAPSにはもう一つフィーダリンクと呼ばれるHAPSとモバイルネットワークをつなぐ無線通信路があります。サービスリンクとフィーダリンクは異なる無線技術を利用します。フィーダリンクは、HAPSと地上で無線信号を送受信する地上局の間を接続します。この地上局は、HAPSからフィーダリンクの電波が届く位置にあることが求められます。 さて、HAPSによるモバイル通信では、図2(1)のようにHAPSに基地局本体が搭載される構成と、図2(2)のように基地局本体は搭載されない構成の両方が検討されています。図2(1)の構成では、フィーダリンクは基地局とコアネットワークの間のバックホールに相当する信号やデータを送ります。この場合、HAPSに無線信号処理のための装置が搭載され、処理用の電力も必要になります。 HAPSのサービスリンクでは、国際的に2.6GHz帯以下の地上のモバイル通信で利用している周波数の一部あるいは全てを使うことが合意されています。実際には各国でHAPSが利用できる周波数を制度化する必要はありますが、制度化ができればスマホから地上の基地局にアクセスするのと同じようにHAPSにアクセスできるようになります。 つまり、HAPSはモバイル通信ネットワークの一部と見なすことができ、ユーザーは普段使っているスマホで4Gや5Gのサービスを利用できるということになります。これは、災害時や地上系ネットワークの障害時などにモバイル通信を継続的に提供できるという意味で非常に重要です。

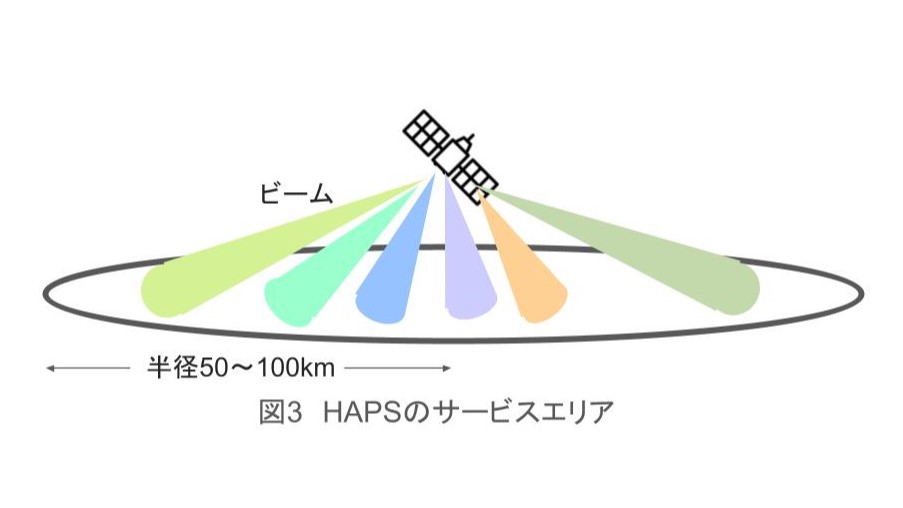

| HAPSによる地上カバレッジ スマホから見ると、HAPSは地上の基地局と同じ位置づけとなります。ただ、HAPSは図3のように地上の半径50~100kmという広いエリアをカバーします。このサービスエリアは、電波が十分な強度で到達できるという条件もありますが、例えば4Gの基地局とスマホの距離が約100km以下というような仕様上の条件もあり、その両者から決まります。

基地局搭載方式のHAPSでは、HAPSからの距離が基地局とスマホの距離となります。一方で、ベントパイプ方式ではこれに加えてフィーダリンクの距離が基地局とスマホの距離となります。なので、4Gを利用する場合などにはHAPSのサービスエリアが制約を受けることとなります。 何れにしてもHAPSとスマホの距離は数十kmとなり、電波の減衰が大きくなります。そのため、HAPSは電力を集中したビーム状の電波を用いて地上に向けて照射して長距離伝送を実現します。このようなビームを多数同時並行的に利用することで、同じ周波数の電波を繰り返し活用できるということにもなります。 基地局のアンテナでスマホの通信をサポートする地理的エリアをセルと呼びますが、一つの電波ビームが実質一つのセルに相当することとなり、一つのHAPSで多数のセルを同時にサポートするイメージとなります。 HAPSは実際には静止しているわけではなく、狭い範囲で旋回運動しています。一方で個々の電波ビームは地上の同じエリアを照射することにより、スマホに安定した通信サービスを提供する必要があります。そのため、時々刻々と変化するアンテナの向きに適用してHAPSからのビームの向きを電気的に調整する機能を備える必要があります。

| HAPSと地上系ネットワークとの連携 スマホでモバイルネットワークを利用して通信を行っているとき、ユーザーが移動して今の接続先の基地局アンテナのカバー範囲の外にでると、別の基地局アンテナに接続されます。このように基地局アンテナが切り替わることをハンドオーバ(またはハンドオフ)と呼びます。ハンドオーバは通常途切れなく行われるので、ユーザーが意識することはありません。 ユーザーの観点からは、HAPSにつながっているかどうかは意識せず、いつの間にか使っていたというようになるのが望ましいと考えられます。そのためにはHAPSと地上系の基地局との間で、地上系基地局どうしと同じようなハンドオーバができることが望まれます。地上系で利用しているモバイル通信用の無線周波数の多くをHAPSでも使うようになる予定なので、これは自然な流れです。 実際、HAPSを収容する基地局が地上系の基地局と同じコアネットワークにつながっていれば、基地局間は円滑にハンドオーバしユーザーの通信は途切れることはありません。これは、ベントバイプ方式のHAPSであれば、地上に基地局本体があるので自然に実現されます。一方の基地局搭載型のHAPSであっても、コアネットワーク側での適切な制御により途切れないハンドオーバが実現可能です。

| 地上局との接続 HAPSによるモバイル通信を実現するためには、サービスリンクだけではなくフィーダリンクが必要です。つまり、HAPSからのフィーダリンクが届くエリアに地球局が存在する必要があります。ところが、海上の船舶からの通信のために使われるHAPSなどではフィーダリンクが届く範囲に地上局が設置できないことも考えられます。 このような場合を考慮して、HAPSから別のルートで地球局に接続することも検討されています。具体的には、HAPS間の空中ネットワークを形成して別のHAPSから地球局に接続する、あるいはHAPSから静止衛星やスターリンクのような低軌道衛星への通信リンクを形成し、衛星を経由して地球局に接続する構成です。 このような迂回ルートは、本来のフィーダリンクが天候不良その他の理由で利用できない場合のバックアップとして、あるいはそもそもコスト的に地上局自体の設置数を少なくする必要がある場合などにも有効です。ただ、ベントパイプ方式のHAPSではスマホと基地局の距離が大きくなるため、4Gのサービスは提供できなくなる可能性があります。 さて、モバイル通信関連の標準化を行っている3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、衛星やHAPSを利用するモバイル通信をNTN(Non-Terrestrial Network、非地上系ネットワーク)として標準化を進めています。そして、NTNによる通信機能を5Gの一部として標準化しており、NTNでもユーザーは5Gサービスを利用することが可能となります。 NTN用の仕様では、スマホと基地局の距離が大きくなっても5Gモバイル通信が提供可能となっています。なので、NTN仕様を利用すればフィーダリンクとして迂回ルートを利用する場合もモバイル通信サービスが提供可能となります。

| HAPSの運用 HAPSを利用した商用のモバイル通信サービスは2026年頃から始まる可能性があります。現実には、1つあるいは数機のHAPSによる運用から始まるかも知れません。HAPSは特定の位置に留まり、限定したエリアに継続的にサービスを提供するので、低軌道衛星のように多数の機体を同時に飛ばしてコンステレーション(星座のような群)を構成する必然性はありません。 地上系では多くの場合、競争原理に基づき一つのエリアでも異なるモバイル通信事業者の基地局が個別に設置されます。一方で、主に経済性の観点からインフラシェアにより基地局の一部をモバイル通信事業者間で共用するという動きもあります。 HAPSにおいても、一つのエリアに一つのHAPSを配備して複数モバイル通信事業者で共用するという可能性もあります。シェアリングにより、HAPSのサービスリンクで異なる通信事業者の周波数を使えるようにし、地上局の先でそれぞれの通信事業者のコアネットワークに接続するような構成が実現できます。

| HAPS通信のための研究開発 HAPSを利用したモバイル通信は未だ実用化前で、研究開発途上の要素技術も多くあります。例えば、スマホが利用するサービスリンクの無線周波数をいかに効率良く利用して、最大の性能を得られるようにするか、地上系と同じ周波数を利用するに際して地上系の基地局との干渉をいかに最小化するかなどの課題を解決する技術が求められます。 また、HAPSを利用する全てのスマホとのデータや制御のための信号を束ねて送るために、高速広帯域が必要となるフィーダリンクをどう実現するかという課題もあります。広帯域が確保できるミリ波や光無線を利用する可能性についての検討が進んでいます。また、HAPS間やHAPSと衛星との通信回線を利用する場合に、どのような技術を利用するかという課題もあります。 これらの課題に取り組む研究開発プロジェクトも設定されており、設備面やビジネス面での準備と並行して進められています。

| HAPS商用化に向けて 本記事ではHAPSを利用したモバイル通信にフォーカスして、実現技術や課題を述べてきました。実際には、飛行体としてのHAPS自体に関わる課題もたくさんあります。例えば、成層圏でいかに安定して機体を同じ位置に保持するか、対流圏を経由して成層圏までいかに上昇飛行するか、特に冬期や緯度の高いところで太陽光発電と蓄電だけでいかに長期間成層圏に滞在させられるかなどの課題があります。

| 藤岡 雅宣 1998年エリクソン・ジャパン入社、IMT2000プロダクト・マネージメント部長や事業開発本部長として新規事業の開拓、新技術分野に関わる研究開発を総括。2005年から2023年までCTO。前職はKDD(現KDDI)で、ネットワーク技術の研究、新規サービス用システムの開発を担当。主な著書:『ワイヤレス・ブロードバンド教科書』、『5G教科書 ―LTE/IoTから5Gまで―』、『続・5G教科書 ―NSA/SAから6Gまで―』(いずれも共著、インプレス)。『いちばんやさしい5Gの教本』(インプレス)、大阪大学工学博士

|

☞ k-unetサイトで連載を開始する前のバックナンバー(2023年4月連載開始~2024年6月)はこちらをクリックして、ご覧ください。

インプレス社のサイトでご覧になる場合は、こちらをクリックしてご覧ください。(こちらも新しいウィンドウで開きます。閉じるときには、ブラウザで閉じてください。)

2024年6月28日掲載

藤岡雅宣の モバイル技術百景

|

バックナンバー

藤岡雅宣さんがインプレス社のサイト”ケータイWatch”に掲載された連載記事を紹介しています。▼

|

2024年6月(連載開始) 藤岡雅宣の「モバイル技術百景」

地下鉄、高層ビル、ショッピングセンターや万博会場などでスマホがつながるしくみ ―パッシブインフラシェアリングとは― 藤岡 雅宣 2024年6月28日 00:01 本連載の5月の記事では、無線基地局を複数のモバイル通信事業者がシェアする「アクティブ」インフラシェアリング(以下、インフラシェア)を中心に解説しました。 今回は、基地局の設置場所やアンテナ、電源などをシェアする「パッシブ」インフラシェアについて見ていきたいと思います。ショッピングセンターや大きなビル、地下街、地下鉄など、パッシブインフラシェアは多くの場所で使われています。

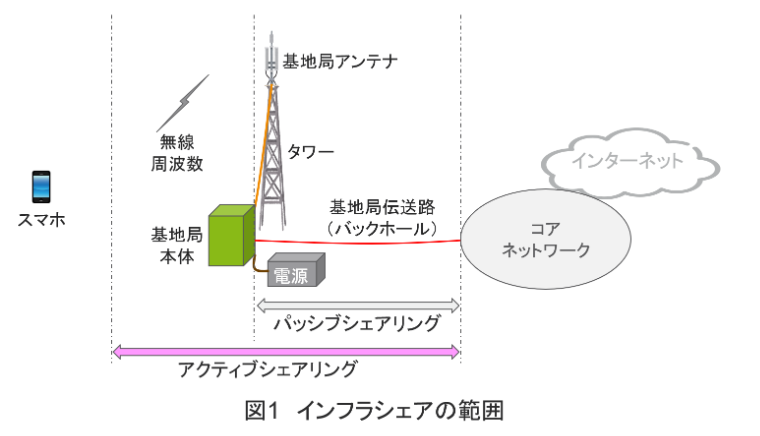

| インフラシェアとは 前回の記事でも述べましたが、インフラシェアというのは複数の通信事業者間でネットワークインフラを共用(シェアリング)することです。モバイルネットワークのインフラシェアでは、主に無線アクセスネットワーク(RAN:Radio Access Network)の基地局および周辺設備の全体あるいは一部を共用します。 RAN共用には図1のように、共用範囲によってアクティブシェアリングとパッシブシェアリングと呼ばれる形態があります。アクティブシェアリングというのは基地局設備の全体あるいは一部、場合によっては無線周波数まで共用する形態です。 一方で、パッシブシェアリングというのは、鉄塔やビル屋上など基地局の設置場所や局舎、電源線や伝送回線とそれらを通す配線溝などのスペース、無線アンテナやアンテナを設置するポール、蓄電池や警備システムなどを共用する形態です。また、電波を送るためのケーブルやアンテナを共用する形態もパッシブシェアリングになります。

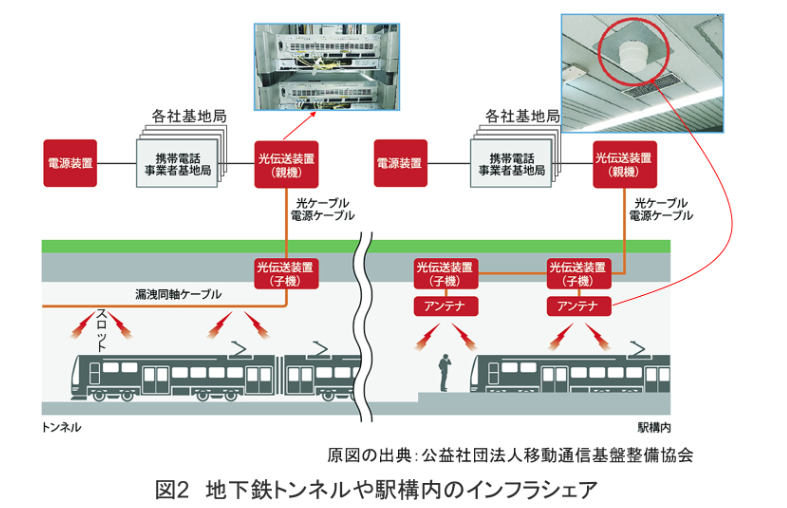

| 公共スペースの不感対策 トンネルや地下街、地下鉄など公共スペースで屋外基地局からの電波が届かないエリアの不感対策としては、複数のモバイル通信事業者が共同で基地局アンテナやケーブルを敷設する形態が有効です。 日本では、主に全ての全国モバイル通信事業者が共同で運営している公益社団法人移動通信基盤整備協会(JMCIA: Japan Mobile Communications Infrastructure Association)が1990年代初頭以来、不感対策として共用設備を展開しています。 図2は、JMCIAのシステムで地下鉄トンネルや駅構内をカバーする様子を示しています。各モバイル通信事業者の基地局は共通の機械室に設置され、電源や空調を共用しています。基地局本体の無線装置からアンテナへの電波出力は、各社の電波強度が同程度となるように調整の上、光伝送装置の親機に接続されます。

■ 地下鉄線路沿いの共用システム 図2左で、地下鉄線路沿いには子機で光信号を電波に戻したあと、今度は漏洩同軸ケーブルを通して電波を送る様子が示されています。 同軸ケーブルは、テレビのアンテナから受像機までの受信電波の伝送などにも使われていますが、ケーブル内で電波を搬送することができます。漏洩同軸ケーブルは、この同軸ケーブルの外部導体に数cm~数十cmごとに小さなスロット(穴)が開いておりそこから電波が周辺に漏れる構造になっています。 一つの漏洩同軸ケーブルは数百m~数kmの長さであり、長い線路をカバーするにはその長さのケーブルを線路区間ごとに敷設して利用します。 地下鉄では漏洩同軸ケーブル以外に、通信事業者基地局の電波出力を合成したあと、高出力のアンテナでトンネル内の線路沿いに吹込む形態もあります。この場合、電波を必要な方向にのみ放射する指向性アンテナを利用して、効率良くトンネル内をカバーします。

■ 地下鉄駅構内や地下街の共用システム 図2右では、地下鉄駅構内において分散アンテナシステム(DAS: Distributed Antenna System)によりカバレッジを確保する様子を示しています。DASでは、光伝送装置の親機からの光信号を子機で無線信号に戻して構内の天井や壁に設置したアンテナから放射します。 地下街でも同様に各モバイル通信事業者の基地局を機械室などに設置し、共用のDASソリューションにより通路や通路沿いの商店内のカバレッジを確保しています。 子機は光信号を分岐して無線信号に戻すと同時に、並行してそのまま中継することが可能です。なので、一本の光ファイバー沿いに複数の子機を数十m間隔で縦列に接続して、広いエリアのカバレッジも確保できます。

■ トンネルの共用システム 高速道路などのトンネルでは、出入口付近に各モバイル通信事業者の基地局を設置し、地下鉄トンネルでも一部用いられている仕組みと同様に、高出力の指向性アンテナを用いて合成した通信事業者基地局の電波出力をトンネル内に吹込む形態が一般的です。 一方で長いトンネルでは、図2右に示したものと同じ仕組みのDASを利用する形態もあります。光伝送装置の親局からの光信号をトンネル内の壁面などに設置した子機で無線信号に戻して、アンテナから電波を放射します。

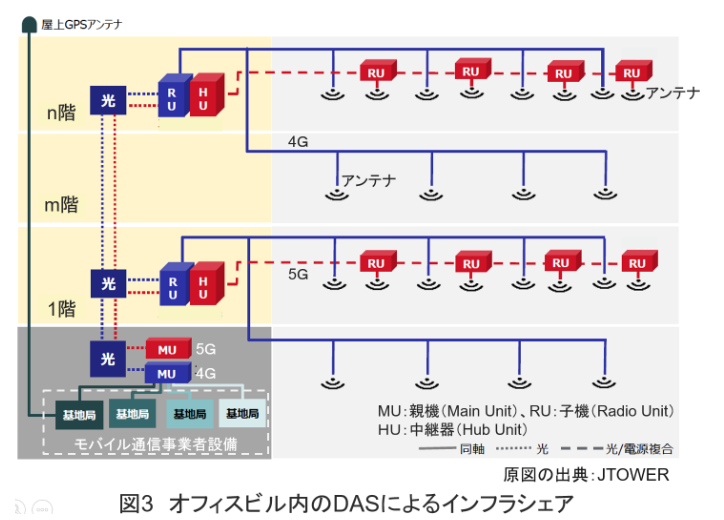

■ ビルやショッピングセンターでのインフラシェア 大型のショッピングセンターやオフィスビル、ホテル、大規模病院などでも、屋外の基地局からの電波が十分に到達しないことから、屋内用の設備を設置してモバイル通信のカバレッジを確保するケースが多くあります。この場合一般に、個々の事業者が個別に設備を設置するよりも、インフラシェアにより共用システムを利用するほうがコスト的に有利となります。 このような屋内インフラシェアソリューション(IBS: In-Building Solution)に多く利用されているのが、地下鉄駅構内や地下街でも利用されているのと同様なDASです。図3にオフィスビルにおけるIBSの仕組みを例示します。

図3の例では、4Gの場合は各フロアで子機からアンテナまでは同軸ケーブルを用いています。一方で、5Gのサブ6(5G専用の3.7GHz帯や4.5GHz帯の無線周波数)では、同軸ケーブルだと減衰が大きくなり過ぎるので光信号でアンテナまで送りアンテナ部で光を電波に変換しています。 従来、各モバイル通信事業者が個別に屋内カバレッジ用システムを構築してきた例も多くありますが、システム更改時期となっているシステムも多く、その更改に合わせて5Gにも対応したインフラシェアに切り替えるという需要も出てきています。 従来の事業者個別に構築したIBSに追加で、5Gサブ6のサポートをインフラシェアによって実現している例もあります。 さて、海外では高層ビルなどで上記のDASではなく漏洩同軸ケーブルを各フロアの天井裏に這わすシステムも利用されてきましたが、DASがより一般的となってきています。日本でも、ほとんどのケースでDASが利用されています。 なお、日本では主にJTOWERとSharing Designがオフィスビルやショッピングセンターのインフラシェアビジネスを推進しています。

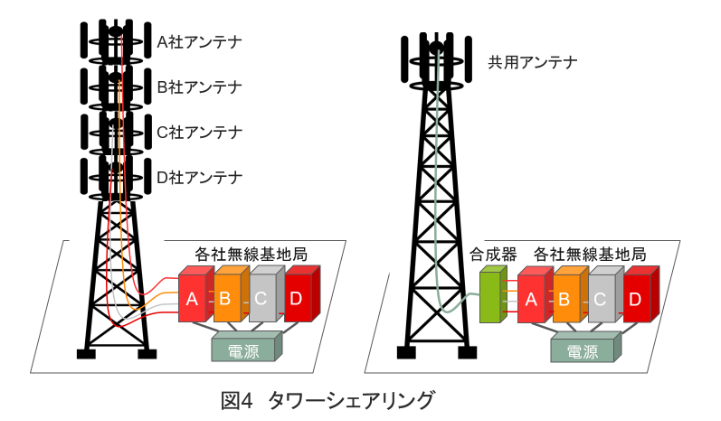

| タワーシェアリング タワーシェアリングというのは、一つの鉄塔やコンクリート柱などの「タワー」に複数の事業者がアンテナや基地局装置の一部を設置する形態です。米国、中国、オーストラリア、インドなどではタワーカンパニーと呼ばれる会社が共用のためのタワーを保有し、設備設置の場所を提供しています。 図4にタワーシェアリングのイメージを示します。タワーの敷地に各モバイル通信事業者の基地局が設置され、電源や付帯設備の一部を共用します。タワーには、図4左のように各通信事業者のアンテナが個別に設置される場合と、図4右のように共用アンテナを利用する場合があります。

JTOWERの場合、通信事業者からタワーを取得した場合には、その事業者のアンテナが既に設置されていることもあり、アンテナは個別に設置される場合が多いということです。一方で、JTOWERが自らタワーを新設した場合には、共用アンテナを使う場合が多くなります。

■ スマートポール 都市部の人が集まる広場などで、一つの共用ポールに複数のモバイル通信事業者のアンテナや無線装置を設置する形態のインフラシェアも導入され始めています。共用ポールは多目的な公共設備として、デジタルサイネージ、Wi-Fiアクセスポイント、LED照明、監視カメラなども設置されます。 ポールの下には各通信事業者の無線装置や共用電源装置が設置され、基地局とモバイルネットワークを接続するための光アクセスラインが敷設されています。 スマートポールは東京都などの地方自治体の事業として推進しているケースが多く、今後人の多く集まる都市部で広く展開することが期待されます。

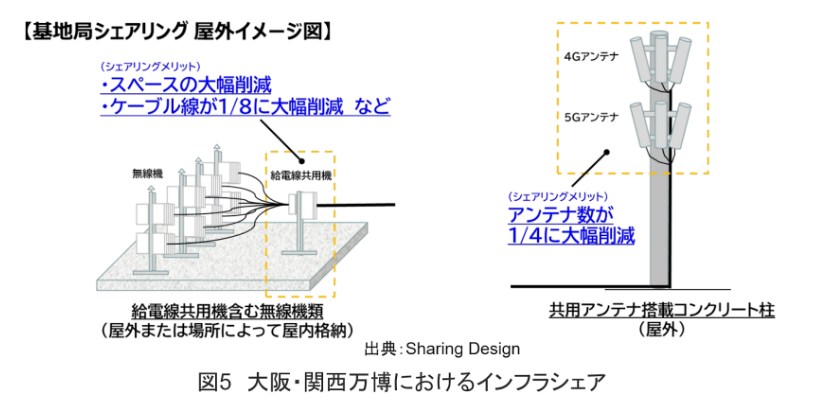

■ 大阪・関西万博でのインフラシェア 2025年4月から始まる大阪・関西万博でも、全国モバイル通信事業者4社間でのインフラシェアにより国内、海外からの来訪者や現地で働く人たちがスマホを利用できるようにする予定です。会場内に4社の基地局を収納するサイトが数十箇所設けられ、それぞれのサイトで共通のコンクリート柱にアンテナを設置する計画です。 会場では、4Gに加えて5Gのサブ6がサポートされる予定です。図5に示すように、4社の基地局に対する給電線を共用し、新たに開発された4社共用アンテナを利用することによりアンテナの数も大幅に削減しています。

なお、大阪・関西万博についてはSharing Designがインフラシェアのためのシステムを提供する予定です。

■ パッシブシェアリングの仕組みの進化 モバイル通信は4Gから5Gへの進化が進んでおり、インフラシェアも5Gへの対応が求められています。5G専用のサブ6周波数への対応に加えて、無線性能を担保するためにこれらの周波数に合わせたアンテナ配備などをチューニングする必要もあります。 3Gまでは端末は一つのアンテナと無線でつながっていれば良かったのですが、4Gや5GではMIMO(Multiple Input Multiple Output)技術により複数系統のアンテナを同時に利用する仕組みが取り入れられています。なので、DASについても同じエリアやフロアに複数系統のアンテナを配備して、スマホが異なる系統のアンテナと同時につながるようにする必要があります。 一度設置した設備も、これらのモバイル通信の進化に伴って適切な時期で更改することが求められます。 5Gでは、ミリ波として28GHzも通信事業者に免許が付与されています。現状、このミリ波についてはあまり使われていないという課題があります。ミリ波についても、インフラシェアによりコスト効率よく基地局などの設備を設置・運用して、私たちが広く利用できるようになることが期待されます。

■ おわりに インフラシェアはモバイルネットワークをコスト効率良く構築する手段であると同時に、設備共用により全体として消費電力を減らすという面でSDGsに貢献します。インフラシェアソリューション自体も電力効率を良くすることにより、更にSDGsに貢献できると思われます。 日本は先行国に比べて5Gの展開が遅れていると言われています。インフラシェアは5Gの展開を加速する有効な手段であり、これも利用して早急に広く5Gが利用できるようになることが期待されます。

| 藤岡 雅宣 1998年エリクソン・ジャパン入社、IMT2000プロダクト・マネージメント部長や事業開発本部長として新規事業の開拓、新技術分野に関わる研究開発を総括。2005年から2023年までCTO。前職はKDD(現KDDI)で、ネットワーク技術の研究、新規サービス用システムの開発を担当。主な著書:『ワイヤレス・ブロードバンド教科書』、『5G教科書 ―LTE/IoTから5Gまで―』、『続・5G教科書 ―NSA/SAから6Gまで―』(いずれも共著、インプレス)。『いちばんやさしい5Gの教本』(インプレス)、大阪大学工学博士

|

☞ k-unetサイトで連載を開始する前のバックナンバー(2023年4月連載開始~2024年6月)はこちらをクリックして、ご覧ください。

インプレス社のサイトでご覧になる場合は、こちらをクリックしてご覧ください。(こちらも新しいウィンドウで開きます。閉じるときには、ブラウザで閉じてください。)

年号早見

☞ 西暦を入れて変換ボタンをクリックすると和暦が表示されます。