|

|

|

第10回

|

(2020.12.13)

|

ー グルーズの作品から ー

いいね!ボタン

メッセージもよろしく

著者へのメッセージ|

松方コレクションから欠かさず拝読しています 次号は何だろうと、いつも楽しみにしております。 コロナ禍の中で、中止となった絵画展もあろうかと思います。題材に苦慮されているかもしれませんが、今後もさらに連載を続けられることを希望します。 松本房子 |

第9回

|

ターナー、これまで何度か本物の絵を見る機会はあったが、取り立てて私の興味を掻き立てるほど魅力を感じることはなかった。ぼやっとしたイメージ、輪郭の不明瞭な風景、船、汽車、これらが私が描くターナー像である。 今般、夏目漱石『草枕』を読んでいると、ターナーが2回出て来た。以下に抜粋してみたい。 ・・・・・ ターナーがある晩餐の席で、皿に盛るサラドを見詰めながら、涼しい色だ、これがわしの用いる色だとかたわらの人に話したという逸事をある書物で読んだことがあるが、この海老と蕨の色をちょっとターナーに見せてやりたい。いったい西洋の食物で色のいいものは一つもない。あればサラドと赤大根ぐらいなものだ。滋養の点から言ったらどうか知らんが、画家から見るとすこぶる発達せん料理である。そこへ行くと日本の献立は、吸物でも、口取でも、刺身でも物綺麗にできる。会席膳を前へ置いて、一箸もつけずに、眺めたまま帰っても、目の保養からいえば、お茶屋へ上がった甲斐は充分ある。 ・・・・・ …してみると、四角な世界から常識と名のつく、一角を摩滅して、三角のうちに住むのを芸術家と呼んでもよかろう。このゆえに天然にあれ、人事にあれ、衆俗の辟易して近づきがたしとなすところにおいて、芸術家は無数の淋琅を見、無常の宝璐を知る。俗にこれを名けて美化と言う。その実は美化でも何でもない燦爛たる採光は、炳乎として昔から現象世界に実在している。ただ…(略)、ターナーが汽車を写すまでは汽車の美を解せず、応挙が幽霊を描くまでは幽霊の美を知らずに打ち過ぎるのである。 国民的作家漱石が1冊の本の中で2回登場させているとなれば、気になって仕方がない。漱石はターナーの作品を愛していたようだ。 調べてみたら、代表作3作品が目に留まった。 1.《戦艦テメレール号》1838~39年 2.《吹雪-港の沖合の蒸気船》1842年 3.《雨、蒸気、速度-グレート・ウエスタン鉄道》1844年 70歳前の晩年に描いた“最後の傑作”のひとつ

2.Steamboat in a Snowstorm

名作『坊ちゃん』にもターナーは登場してくる。赤シャツが野だに「あの松を見たまえ、幹が真直で、上が傘のように開いてターナーの画にありそうだね」と語る場面。野だは「全くターナーですね。どうもあの曲がりぐあいったらありませんね。ターナーそっくりですよ」と得意顔である。ターナーとはなんのことだから知らないが、聞かないでも困らないことだから黙っていた。『坊ちゃん』ではこのあと赤シャツが勝手にこの島を“ターナー島”と命名してしまう。今では松山にある実在の島を“ターナー島”と読んで観光名所になっている。 漱石のターナー論を読んでみたいと検索してみたが見当たらなかった。漱石ならではのターナー論を覗いてみたい衝動にかられるが、こんな茶目っ気たっぷりに小説に登場させて場を沸かす漱石の遊び心を楽しんでいるだけでも十分である。“光と色彩が溶け合うような叙情的な風景画”に魅せられつつ自分もいることであるし。 *「四角な世界から常識と名のつく、一角を摩滅して、三角のうちに住むのを芸術家と呼んでもよかろう」、英訳題名 The Three-Cornered World となった文章です。 (2020.11.2)

|

ー ターナーの作品から ー

第8回

|

国立西洋美術館 2020年6月18日~ 10月18日

- イタリア・ルネサンス

- オランダ絵画の 黄金時代

- グランド・ツアー

- スペイン絵画 - 風景画と ピクシャレスク

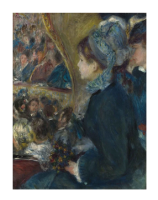

私は馴染みのある画家の絵を楽しむことができました。 カナレット《ヴェネツア 大運河のレガッタ》、ゴッホ《ひまわり》、フェルメール《ヴァージナルの前に座る若い女性》、モネ《睡蓮の池》、ルノワール《劇場にて》、ゴーギャン《花瓶の花》

(2020.9.22) 公式ページはこちら

|

ー 展示作品から ー

第7回

|

私にはアンナの次の言葉が重くのしかかっている。

|

|

ー ボッティチェッリ |

のサイト展覧会 ー |

第6回

|

聖マルティノ寺院から依頼された「受胎告知」の背景に、一本の樹が枝葉を空に開いている。明らかに北方画家の作品の背景に触発された雰囲気、不思議な静謐感。一本の樹木はこの細長い窓の枠取りの中央に、内と外の両方を静かに眺める証人のように立っていた。

|

|

ー ボッティチェッリ |

のサイト展覧会 ー |

第5回

|

3月から読み始めた「春の戴冠」中公文庫全4

|

|

ー ボッティチェッリ |

のサイト展覧会 ー |

第4回

|

|

ー ハプスブルグ展出品作品 ー

字が小さいので、ブラウザのズーム機能で拡大してご覧ください。

スマホでご覧の場合は横向きにしてピンチアウトして拡大してご覧ください。スワイプすると画面が変わります。

第3回

|

|

ー フェルメール展から ー

1382

第2回

|

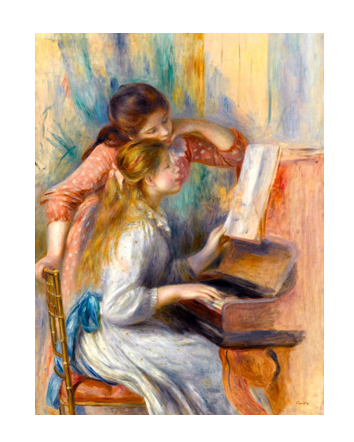

横浜美術館 パリ、セーヌ川岸に佇むオランジュリー美術館から70点の作品が横浜美術館にやってきました。

一枚の絵、オーギュスト・ルノワール「ピアノを弾く少女たち」に会いたくて、お正月休みに出かけてまいりました。 姉妹なのでしょうか、あるいは仲のいいお友達なのでしょうか、一緒に楽譜を覗き込む愛らしいふたりにこちらが幸せいっぱいな気持ちになってきます。水玉模様のワンピースのかわいらしいこと、後ろで結ばれて椅子にたらんと垂れるブルーの布のベルトがいいアクセントになっていますね。この絵を引き締めいっそう引き立てています。椅子の背もたれの細い造りの精巧さがピアノ右側のあいまいな描写と好対照をなしていますが、計算されつくしたデッサンなのでしょうか。 アンリ・マティスも好きな画家のひとりです。「ブドワール(女性の私室)」「ソファーの女たちあるいは長椅子」、ヨーロッパの海辺に佇む家の一室でしょうか、穏やかさにほっとします。上品な淡いパステル調の色彩の組み合わせに魅了され続けています。 「線の単純化と色彩の純化によって作者の個性や感情が伝わる表現を追求した画家」(解説本より)、十二分にその想いが伝わってきます。

|

ー 展示作品から ー

1286

| 第1回 | (創刊号) | 2020年2月 |

|

昨年12/8(日)快晴、残り1週間となった上野東京都美術館《コートールド美術館展 魅惑の印象派》に行ってきました。ポスターに使用されているエドゥアール・マネ「フォリー=ベルジェールのバー」のお出迎えを受け、胸をときめかせながら入場しました。

|

ー 展示作品から ー

1227

年号早見

| 和暦: |

☞ 西暦を入れて変換ボタンをクリックすると和暦が表示されます。

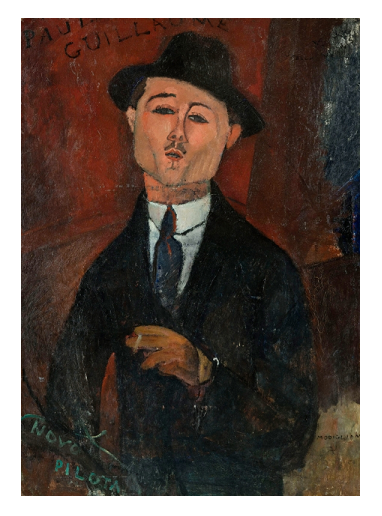

夏目漱石関連本を読んでいたら、漱石はジャン=バティスト・グルーズ《少女の頭部図》のこの蠱惑的な女性像を好んでいたそうである。

夏目漱石関連本を読んでいたら、漱石はジャン=バティスト・グルーズ《少女の頭部図》のこの蠱惑的な女性像を好んでいたそうである。

『草枕』では、主人公余が湯に浸かっている時、ガラッとお風呂場の戸が開き那美さんが知らぬ顔で入ってきて入浴する場面がある。唖然とする余ではあるが、那美さんの美しい裸体にしびれてしまう。しかし何かが起こるわけではない。

『草枕』では、主人公余が湯に浸かっている時、ガラッとお風呂場の戸が開き那美さんが知らぬ顔で入ってきて入浴する場面がある。唖然とする余ではあるが、那美さんの美しい裸体にしびれてしまう。しかし何かが起こるわけではない。 17~18世紀のイギリス風景画の最盛期、ロマン主義を代表する画家として巨匠といわれ、イギリス近代画家に多大に影響を与えた画家。1870年に普仏戦争が勃発した際モネやピサロたちが英国に逃避し、ターナー始め英国画家たちより影響を受けたと言われている。

17~18世紀のイギリス風景画の最盛期、ロマン主義を代表する画家として巨匠といわれ、イギリス近代画家に多大に影響を与えた画家。1870年に普仏戦争が勃発した際モネやピサロたちが英国に逃避し、ターナー始め英国画家たちより影響を受けたと言われている。

1.テムズ川を下る老朽化した戦艦を描いた作品。テメレール号は新時代の蒸気船にとって代わられ、解体されるために曳航されてゆく様子、赤い夕日に染められた空は哀しみを表現しているという。晩年になるにつれ、モチーフの輪郭が不明瞭になり光と色彩が溶け合うような叙情的な風景画を描き、のちに「印象、日の出」のモネなど印象派に影響を与えた。

1.テムズ川を下る老朽化した戦艦を描いた作品。テメレール号は新時代の蒸気船にとって代わられ、解体されるために曳航されてゆく様子、赤い夕日に染められた空は哀しみを表現しているという。晩年になるにつれ、モチーフの輪郭が不明瞭になり光と色彩が溶け合うような叙情的な風景画を描き、のちに「印象、日の出」のモネなど印象派に影響を与えた。 英語の原題の方がすんなり入ってくる。吹雪の中の蒸気船。このころターナーの幾度にもわたるヨーロッパへの旅が始まり、特にイタリアのベニスへは数回訪れ、こよなく愛したこの地の多くのスケッチを残している。フランス、スイス、イタリアへの旅はターナーに大きな収穫をもたらし、彼が光を描くことに影響を与えていった。

英語の原題の方がすんなり入ってくる。吹雪の中の蒸気船。このころターナーの幾度にもわたるヨーロッパへの旅が始まり、特にイタリアのベニスへは数回訪れ、こよなく愛したこの地の多くのスケッチを残している。フランス、スイス、イタリアへの旅はターナーに大きな収穫をもたらし、彼が光を描くことに影響を与えていった。  3.当時世界最大の鉄道だったグレート・ウエスタン鉄道の黒い蒸気機関車が、テムズ川に架かるメイデンヘッド高架橋の上を猛スピードで走り抜けていく様子を、デフォルメされた遠近法を用いて描いている。産業革命の象徴である機関車の速度感を強調するために、線路の側壁の線を極端に左右に開くという大胆な遠近法を用いて描かれている。産業革命賛歌だそうだ。ターナーが近代化に肯定的だったか否定的だったか、今でも議論が分かれるところとのこと。

3.当時世界最大の鉄道だったグレート・ウエスタン鉄道の黒い蒸気機関車が、テムズ川に架かるメイデンヘッド高架橋の上を猛スピードで走り抜けていく様子を、デフォルメされた遠近法を用いて描いている。産業革命の象徴である機関車の速度感を強調するために、線路の側壁の線を極端に左右に開くという大胆な遠近法を用いて描かれている。産業革命賛歌だそうだ。ターナーが近代化に肯定的だったか否定的だったか、今でも議論が分かれるところとのこと。 9/20(日)曇天の日に行ってきました。コロナ禍により入場整理券を事前に購入しての鑑賞となりました。事前購入という煩わしさもありましたが、混雑を避けてゆったりと観て回ることができ、結果的にはとても良かったです。

9/20(日)曇天の日に行ってきました。コロナ禍により入場整理券を事前に購入しての鑑賞となりました。事前購入という煩わしさもありましたが、混雑を避けてゆったりと観て回ることができ、結果的にはとても良かったです。 作品がバラエティーに富み画家の国籍も多岐にわたり、時代背景や絵画の属性が多様で少々戸惑いもありましたが、中野氏によると、そういった“違い”や“差”に注目しながら見比べるのがこの展覧会を楽しむポイントのひとつでしょう、と仰っています。「完璧に統一感が取れているというわけではなく、良い意味でなんでもありというか、ごった煮状態になっている点もロンドン・ナショナル・ギャラリーの特徴です。ここは他のヨーロッパの多くの有名美術館のように王室が母体ではなく、市民によって設立された美術館でヨーロッパ中から買い集められたコレクションがベースになっています。」

作品がバラエティーに富み画家の国籍も多岐にわたり、時代背景や絵画の属性が多様で少々戸惑いもありましたが、中野氏によると、そういった“違い”や“差”に注目しながら見比べるのがこの展覧会を楽しむポイントのひとつでしょう、と仰っています。「完璧に統一感が取れているというわけではなく、良い意味でなんでもありというか、ごった煮状態になっている点もロンドン・ナショナル・ギャラリーの特徴です。ここは他のヨーロッパの多くの有名美術館のように王室が母体ではなく、市民によって設立された美術館でヨーロッパ中から買い集められたコレクションがベースになっています。」 そしてまた、中野氏は絵画におけるイギリスの国民性を興味深く語っています。「物語が大好きな国民性ということもあってか、イギリスでは美術よりも文学のほうが広く好まれてきました。だから、イギリス出身のメジャーな画家は数えるほどしかいません。…興味深いのは集められた作品に物語が好きなイギリス人らしさが垣間見えるところで、…深い意味やストーリーが込められた作品の多い点が際立った特徴といえます。」

そしてまた、中野氏は絵画におけるイギリスの国民性を興味深く語っています。「物語が大好きな国民性ということもあってか、イギリスでは美術よりも文学のほうが広く好まれてきました。だから、イギリス出身のメジャーな画家は数えるほどしかいません。…興味深いのは集められた作品に物語が好きなイギリス人らしさが垣間見えるところで、…深い意味やストーリーが込められた作品の多い点が際立った特徴といえます。」  今回は《ひまわり》を取り上げてみたいと思います。土壁を力強く塗りたくったような筆遣いが印象に残りました。SONPO美術館にも《ひまわり》はありますが、こんなにゴテゴテしていたかしらと気になっているところです。合計11点(または12点)の《ひまわり》のなかで、ロンドン・ナショナル・ギャラリーのは4番目の作品(1888年8月)、SONPO美術館のは5番目(1888年12月~翌年1月)です。この時期、ゴッホが日本絵画から影響を受けていることは知られていますが、「ロンドン・ギャラリー所蔵のものは、背後に塗られた黄金色がひときわ輝き、どこか金屏風を思わせなくもない」と小野正嗣氏は述べています。そして「ゴッホの絵のひまわりがどれも根を断たれ、花瓶に挿されたものであることが気にかかる。すでに萎れはじめている花もいくつかあるように見える」と興味を掻き立てることを語っています。

今回は《ひまわり》を取り上げてみたいと思います。土壁を力強く塗りたくったような筆遣いが印象に残りました。SONPO美術館にも《ひまわり》はありますが、こんなにゴテゴテしていたかしらと気になっているところです。合計11点(または12点)の《ひまわり》のなかで、ロンドン・ナショナル・ギャラリーのは4番目の作品(1888年8月)、SONPO美術館のは5番目(1888年12月~翌年1月)です。この時期、ゴッホが日本絵画から影響を受けていることは知られていますが、「ロンドン・ギャラリー所蔵のものは、背後に塗られた黄金色がひときわ輝き、どこか金屏風を思わせなくもない」と小野正嗣氏は述べています。そして「ゴッホの絵のひまわりがどれも根を断たれ、花瓶に挿されたものであることが気にかかる。すでに萎れはじめている花もいくつかあるように見える」と興味を掻き立てることを語っています。 ジロラモ・サヴォナローラ、後にサン・マルコ修道院長となるこの僧侶の登場で、フィオレンツァに暗雲が立ち込め、フィオレンツァは大きな変遷をたどってゆく。

ジロラモ・サヴォナローラ、後にサン・マルコ修道院長となるこの僧侶の登場で、フィオレンツァに暗雲が立ち込め、フィオレンツァは大きな変遷をたどってゆく。 しかしながら数年経つと、人々もさすがにジロラモの言葉だけでは、差し迫った不安や空腹はどうにもできぬことを理解していった。疫病、死人、穀物の値上がりと人々の不安は増していった。反対派が立ち上がり、ジロラモに対する理由のない嫌悪感が突然火のように拡がった。サン・マルコ修道院に暴徒と化した市民が押し寄せ、ついに共和国もサヴォナローラを拘束し、絞首刑ののち火刑に処され殉教した。

しかしながら数年経つと、人々もさすがにジロラモの言葉だけでは、差し迫った不安や空腹はどうにもできぬことを理解していった。疫病、死人、穀物の値上がりと人々の不安は増していった。反対派が立ち上がり、ジロラモに対する理由のない嫌悪感が突然火のように拡がった。サン・マルコ修道院に暴徒と化した市民が押し寄せ、ついに共和国もサヴォナローラを拘束し、絞首刑ののち火刑に処され殉教した。 死ぬ前に、私の好きな『聖母子像』を尼僧院に贈ってくれたことでした。礼拝堂にゆくたびに、この美しい円形肖像画の前に、ながいこと座っております。心が安らいでいるのはそのためなんです。あのやさしい顔をした幼児キリストが聖母の手にあるざくろに触っている絵です。お父さまはこの聖母のモデルが、サンドロやお父さまが憧れていたシモネッタのお母さまだ、と仰っていましたね。私を捉えたのは、サンドロの絵のなかにある魂でした。

死ぬ前に、私の好きな『聖母子像』を尼僧院に贈ってくれたことでした。礼拝堂にゆくたびに、この美しい円形肖像画の前に、ながいこと座っております。心が安らいでいるのはそのためなんです。あのやさしい顔をした幼児キリストが聖母の手にあるざくろに触っている絵です。お父さまはこの聖母のモデルが、サンドロやお父さまが憧れていたシモネッタのお母さまだ、と仰っていましたね。私を捉えたのは、サンドロの絵のなかにある魂でした。

私が今回この絵を取り上げたのには理由がある。1489-1490に製作されたこの絵はフランドル派の影響を受けているといわれていてこの頃から芸術作品に北方の暗示が見られ始めてきたからである。絵画では、遠くがぼんやり霧で薄れるトスカナにおいて、それまで冷たく澄んだ水のような空気の表現は不可能だったそうだ。それまでフィオレンツァでは試みられなかった画法で、その澄明な空気を湛えた実物そっくりに描かれた世界は驚異的だっだそうである。北方画家たちの影響が拡がり始めた。

私が今回この絵を取り上げたのには理由がある。1489-1490に製作されたこの絵はフランドル派の影響を受けているといわれていてこの頃から芸術作品に北方の暗示が見られ始めてきたからである。絵画では、遠くがぼんやり霧で薄れるトスカナにおいて、それまで冷たく澄んだ水のような空気の表現は不可能だったそうだ。それまでフィオレンツァでは試みられなかった画法で、その澄明な空気を湛えた実物そっくりに描かれた世界は驚異的だっだそうである。北方画家たちの影響が拡がり始めた。 そのころまでにはメヂィチ銀行の柱がぐらつき始め、すでにロンドン支店が閉鎖されていた。北ヨーロッパのみょうばん独占販売権を失い、今度はアヴィニヨン支店の崩壊と続いていた。

そのころまでにはメヂィチ銀行の柱がぐらつき始め、すでにロンドン支店が閉鎖されていた。北ヨーロッパのみょうばん独占販売権を失い、今度はアヴィニヨン支店の崩壊と続いていた。 この作品で焦点になっているのは、マリアと大天使ガブリエルの手振りにより対話だ。垂直に立てた天使の手は、開口部の垂直線と一致し、それに対して、同じ形を繰り返すマリアの両手のうち、右手は開口部のくり型のなかにぴったりと収まることによって、その役割を際立たせている。彼らの手先の、いかに表情豊かなことか。戸惑いながらも天使を受け入れようとするマリアの心情が、彼女の表現とポーズに加えて、この手によるコミュニケーションによっても見事に表現されている。通常描かれる象徴的なモチーフは切り詰められ、ガブリエルとマリアが大きくクローズ・アップされたこの作品は、キリスト教の教義の図解よりも、人間的なドラマの表現に比重があるといえる。

この作品で焦点になっているのは、マリアと大天使ガブリエルの手振りにより対話だ。垂直に立てた天使の手は、開口部の垂直線と一致し、それに対して、同じ形を繰り返すマリアの両手のうち、右手は開口部のくり型のなかにぴったりと収まることによって、その役割を際立たせている。彼らの手先の、いかに表情豊かなことか。戸惑いながらも天使を受け入れようとするマリアの心情が、彼女の表現とポーズに加えて、この手によるコミュニケーションによっても見事に表現されている。通常描かれる象徴的なモチーフは切り詰められ、ガブリエルとマリアが大きくクローズ・アップされたこの作品は、キリスト教の教義の図解よりも、人間的なドラマの表現に比重があるといえる。 巻を5月中旬に読み終えた。長編、週末のみに取れる読書時間、要点をメモりながらの読書となったので時間がかかったが十分に満足のいく読み方ができたと思っている。この壮大なルネサンス期の歴史ドラマを理解し咀嚼していくには、読書メモを取る以外に方法がないと考え、ペンを持つ指に疲れを感じた時もあったが最後まで遂げることができた。画家サンドロ・ボッティチェリの生涯を軸として展開される花の都フィオレンツァの物語である。フィオレンツァの政治経済、フィチーノ先生を中心とするプラトン・アカデミア、シモネッタとジュリア―ノの恋物語、メディア家の興亡、ジロラモ・サヴォナローナによる春の終焉。読了後の今、豪華華麗で壮観な大きなうねりが体のなかに渦巻いていて、体と精神がルネサンス期のフィオレンツァを浮遊している感覚である。数回に渡ってこの本に出てくる絵画を取り上げてみたい。

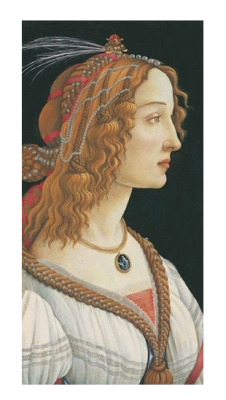

巻を5月中旬に読み終えた。長編、週末のみに取れる読書時間、要点をメモりながらの読書となったので時間がかかったが十分に満足のいく読み方ができたと思っている。この壮大なルネサンス期の歴史ドラマを理解し咀嚼していくには、読書メモを取る以外に方法がないと考え、ペンを持つ指に疲れを感じた時もあったが最後まで遂げることができた。画家サンドロ・ボッティチェリの生涯を軸として展開される花の都フィオレンツァの物語である。フィオレンツァの政治経済、フィチーノ先生を中心とするプラトン・アカデミア、シモネッタとジュリア―ノの恋物語、メディア家の興亡、ジロラモ・サヴォナローナによる春の終焉。読了後の今、豪華華麗で壮観な大きなうねりが体のなかに渦巻いていて、体と精神がルネサンス期のフィオレンツァを浮遊している感覚である。数回に渡ってこの本に出てくる絵画を取り上げてみたい。 この絵はロレンツォ・デ・メディチの結婚を祝う目的で描かれたといわれている。ロレンツォはボッティチェリやリッピら芸術家を擁護し、ボッティチェリも顔を出していたプラトン・アカデミアにも参加し芸術・文芸のパトロンとして親しまれ敬愛されていた。 本の2巻終盤に『春』が完成に至るまでの経緯と、製作中のボッティチェリの苦悩、苦心、迷走など心の内奥が描かれている。プラトン・アカデミアの思索を絵画で表現したものがこの傑作、死の床にあるシモネッタの生命を絵によって救済しようとし、シモネッタその人を〈永遠の不滅〉であることを表現している。ゼフィロス(西風)が2人の女に戯れかけ、乙女が香しきフローラ(花の女神)に変身。中央の三美神の輪舞は美の女神、憧れの女神、快楽の女神。左側にヘルメス、7人の人物をまとめているのがこのヘルメス。ヘルメスが死であると同時に蘇りを示していて、左への進行が元に戻って右側から再び始まることとなる。 単なる名画の1枚だった居間の絵に息吹が感じられ、生命が宿ってきた。 ボッティチェリは絵が出来上がった時、病床のシモネッタを訪ねてシモネッタに絵を見せた。シモネッタはジュリアーノの愛人、23才で病死、ヴィーナスのモデルと言われている女性である。

この絵はロレンツォ・デ・メディチの結婚を祝う目的で描かれたといわれている。ロレンツォはボッティチェリやリッピら芸術家を擁護し、ボッティチェリも顔を出していたプラトン・アカデミアにも参加し芸術・文芸のパトロンとして親しまれ敬愛されていた。 本の2巻終盤に『春』が完成に至るまでの経緯と、製作中のボッティチェリの苦悩、苦心、迷走など心の内奥が描かれている。プラトン・アカデミアの思索を絵画で表現したものがこの傑作、死の床にあるシモネッタの生命を絵によって救済しようとし、シモネッタその人を〈永遠の不滅〉であることを表現している。ゼフィロス(西風)が2人の女に戯れかけ、乙女が香しきフローラ(花の女神)に変身。中央の三美神の輪舞は美の女神、憧れの女神、快楽の女神。左側にヘルメス、7人の人物をまとめているのがこのヘルメス。ヘルメスが死であると同時に蘇りを示していて、左への進行が元に戻って右側から再び始まることとなる。 単なる名画の1枚だった居間の絵に息吹が感じられ、生命が宿ってきた。 ボッティチェリは絵が出来上がった時、病床のシモネッタを訪ねてシモネッタに絵を見せた。シモネッタはジュリアーノの愛人、23才で病死、ヴィーナスのモデルと言われている女性である。

シモネッタは次のように語る。 「世界じゅうの人間が、この絵があることを伝え聞いて、きっとフィオレンツァに集ってくるでしょう。そしてそのとき、いつも、そうした大勢の人たちのなかで生きることができる。人間って、こうした〈美しいもの〉を見るためには、明日死ぬことがわかっていても、遠くへ旅立とうと思うもの。この〈美しいもの〉が人間の心を高く打ち響かせ、死をさえ、小さな、取るに足らぬものに思わせるの。」

シモネッタは次のように語る。 「世界じゅうの人間が、この絵があることを伝え聞いて、きっとフィオレンツァに集ってくるでしょう。そしてそのとき、いつも、そうした大勢の人たちのなかで生きることができる。人間って、こうした〈美しいもの〉を見るためには、明日死ぬことがわかっていても、遠くへ旅立とうと思うもの。この〈美しいもの〉が人間の心を高く打ち響かせ、死をさえ、小さな、取るに足らぬものに思わせるの。」 昨年10月~今年1月、上野国立西洋美術館にて『ハプスブルク展 600年にわたる帝国コレクションの歴史』が開催され、秋の日差しがさす休日に行ってきた。ハプスブルク家の隆盛の基礎を築いたマクシミリアン1世の絵画から始まり、マリア・テレジア、アントワネット、フランツ・ヨーゼフ、シシィ(エリザベートの愛称)、マルガリータ・テリサとハプスブルク家一家が一堂に会した展覧会だった。

昨年10月~今年1月、上野国立西洋美術館にて『ハプスブルク展 600年にわたる帝国コレクションの歴史』が開催され、秋の日差しがさす休日に行ってきた。ハプスブルク家の隆盛の基礎を築いたマクシミリアン1世の絵画から始まり、マリア・テレジア、アントワネット、フランツ・ヨーゼフ、シシィ(エリザベートの愛称)、マルガリータ・テリサとハプスブルク家一家が一堂に会した展覧会だった。 結婚してウィーンで華やかな宮廷生活に入るも姑のゾフィーが取り仕切る宮廷は居心地が悪く、フランツは業務に明け暮れシシィに真正面から向き合ってくれることはない。宮廷の堅苦しい儀式にも疲れ、シシィの日常は常に逃避の連続だった。ウィーンの生活に疲れるとシシィはバート・イシュルの夏の別荘カイザーヴィラにきて過ごしたという。シシィがくつろいで過ごした部屋は今も残っている。

結婚してウィーンで華やかな宮廷生活に入るも姑のゾフィーが取り仕切る宮廷は居心地が悪く、フランツは業務に明け暮れシシィに真正面から向き合ってくれることはない。宮廷の堅苦しい儀式にも疲れ、シシィの日常は常に逃避の連続だった。ウィーンの生活に疲れるとシシィはバート・イシュルの夏の別荘カイザーヴィラにきて過ごしたという。シシィがくつろいで過ごした部屋は今も残っている。 さて、シシィはオーストリア帝国からの独立を求めるハンガリー人に好意的になっていった。その理由は姑ゾフィーがハンガリーを嫌っていたという感情的な理由からである。シシィのその好意的な行為はオーストリア=ハンガリー二重帝国成立への真の立役者にシシィを成長させていく。ハンガリー民族の立場を尊重し、二重帝国に再編成するようにというシシィの勧告があって成立に至ったといわれている。

さて、シシィはオーストリア帝国からの独立を求めるハンガリー人に好意的になっていった。その理由は姑ゾフィーがハンガリーを嫌っていたという感情的な理由からである。シシィのその好意的な行為はオーストリア=ハンガリー二重帝国成立への真の立役者にシシィを成長させていく。ハンガリー民族の立場を尊重し、二重帝国に再編成するようにというシシィの勧告があって成立に至ったといわれている。

1664‐1665年 そして1676年

1664‐1665年 そして1676年

カメラ・オプスクラを巧みに使用する旦那様とその手伝いをするフリート。旦那様から色の選定に助言を求められ、茶色と返答するフリートに「なぜ茶色を選んだのかね」、青と黄色は淑女の色だということを旦那様に申し上げるのも気が進まないとはにかむ純真なフリート。

カメラ・オプスクラを巧みに使用する旦那様とその手伝いをするフリート。旦那様から色の選定に助言を求められ、茶色と返答するフリートに「なぜ茶色を選んだのかね」、青と黄色は淑女の色だということを旦那様に申し上げるのも気が進まないとはにかむ純真なフリート。 月日が流れ11年後の1676年、結末は耳たぶに掛けられた大きな真珠の意外な行方で幕が閉じました。最終ページのわずか数行の出来事に驚きしばし茫然としましたが、読み終えて気持ちが落ち着けば傑作と思える終わり方に納得し脱帽しました。

月日が流れ11年後の1676年、結末は耳たぶに掛けられた大きな真珠の意外な行方で幕が閉じました。最終ページのわずか数行の出来事に驚きしばし茫然としましたが、読み終えて気持ちが落ち着けば傑作と思える終わり方に納得し脱帽しました。 初めて訪れる横浜美術館、入り口を入るとオルセー美術館内を彷彿とさせる広々とした吹き抜けの造りに心が躍りました。印象派が似合うとひとりにんまりです。

初めて訪れる横浜美術館、入り口を入るとオルセー美術館内を彷彿とさせる広々とした吹き抜けの造りに心が躍りました。印象派が似合うとひとりにんまりです。

美術館創設者サミュエル・コートールド(1876-1947)はイギリスの実業家でフランス近代絵画の魅力を母国に伝えたいと1920年代を中心に精力的に絵画を収集、ロンドン大学に美術研究所が創設されることが決まるとコレクションを寄贈しコートールド美術館誕生に至りました。

美術館創設者サミュエル・コートールド(1876-1947)はイギリスの実業家でフランス近代絵画の魅力を母国に伝えたいと1920年代を中心に精力的に絵画を収集、ロンドン大学に美術研究所が創設されることが決まるとコレクションを寄贈しコートールド美術館誕生に至りました。 私の目を引いた作品のひとつはモネ「花瓶の花」(1881-1882)。華やかでみずみずしく、淡々しい桃色で統一されていて愛くるしい可憐な姿に引き寄せられました。水色のテーブルと藍色の花瓶との配色も絶妙、和室にも似合いそうな雰囲気ですね。場を引き立て和ませてくれることでしょう。

私の目を引いた作品のひとつはモネ「花瓶の花」(1881-1882)。華やかでみずみずしく、淡々しい桃色で統一されていて愛くるしい可憐な姿に引き寄せられました。水色のテーブルと藍色の花瓶との配色も絶妙、和室にも似合いそうな雰囲気ですね。場を引き立て和ませてくれることでしょう。